Войны на религиозной почве список. Жестокие религиозные войны Европы

Последние столетия развитый мир почти не знал понятия «религиозные войны» - большие или локальные конфликты касались, в первую очередь, вопросов национальной идентичности. Но сейчас эта тенденция начинает меняться. Возвращение религиозных войн вписывается в общий контекст создания постсекулярного общества, в котором существует большой интерес к религиозности, а вера снова становится фактором общественной жизни.

Можно ли назвать нынешние события на Ближнем Востоке религиозной войной и в чем их причина? Откуда взялся фундаментальный ислам на Северном Кавказе? Как решить проблему религиозных войн? Эти и другие вопросы в ходе организованной Фондом Егора Гайдара дискуссии обсудили историк, религиовед и политолог Андрей Зубов, руководитель Центра изучения религий РГГУ Николай Шабуров и руководитель научного направления «Политическая экономия и региональное развитие» Института экономической политики имени Егора Гайдара Ирина Стародубровская. «Лента.ру» записала основные тезисы их выступлений.

Действительно ли религиозные войны возвращаются?

Шабуров:

Сейчас войны в основном ведутся именно на Ближнем Востоке. Насилие на религиозной почве - это в значительной степени результат глобализации, потому что подобные процессы стали напрямую затрагивать западный мир, а не только ближневосточный регион.

Секуляризация, происходившая в исламских странах на протяжении последних десятилетий, вызвана западным влиянием. Многие из них оказались под колониальным господством, другие были попросту слаборазвитыми.

У правящих кругов и интеллектуальной элиты этих государств в начале XX века возникали вопросы о том, почему исламский мир все время отступает перед миром европейским. Для того чтобы сравняться с западными странами, появилась первая концепция, построенная на заимствовании их образа жизни, - секулярный проект Мустафы Кемаля Ататюрка. На турецкую модель, которая в течение многих десятилетий казалась успешной, ориентировались в Тунисе, Египте и многих других странах.

По разным причинам этот проект не принес необходимых результатов, отставание от Запада продолжилось. Более того, иногда оно даже усиливалось, что усугубляло стрессовую ситуацию. К тому же память о том, что в Средние века исламский мир был впереди христианского, еще жива.

Появился альтернативный проект - обратиться к истокам, а не подражать чуждым образцам. В последние десятилетия в таких странах, как Египет, Иран и Афганистан происходит движение в сторону исламского фундаментализма. На их примере виден взрыв агрессивной религиозности, позволяющей говорить о постсекулярности. Несколько лет назад на одной конференции профессор из Пакистана сравнил происходящее в исламском мире с китайской культурной революцией.

Связанные с насилием и террором события не привязаны к каким-то конкретным религиям и имеют несколько иное происхождение. Например, в случае с IV Крестовым походом, при всей значимости религиозной мотивации, сами авторы средневековых хроник и участники этих событий вполне ясно показывают и другие мотивы: материальные, геополитические и прочие.

Каждый конфликт имеет свой генезис. Откуда взялся, например, ДАИШ (ИГ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная в России - прим. «Ленты.ру» )? Ближневосточные государства - прежде всего, Ирак и Сирия - возникли в результате крушения Османской империи. Их границы были проведены относительно случайным образом, и религиозный состав обеих стран очень сложный. Но между ними есть некоторое сходство - в обоих государствах установились относительно светские режимы, но с некоей формой господства религиозных меньшинств (в Ираке - суннитов, в Сирии - алавитов).

Общины в этих странах воспринимают себя в качестве отдельных народов. Пока в них существовали авторитарные режимы со светской оболочкой, равновесие удавалось удерживать. Как только режим Саддама Хусейна в Ираке рухнул, а другие зашатались, события начали развиваться стремительно. Итог - крайняя радикализация, халифаты и прочее.

Откуда взялись нынешние религиозные войны

Зубов:

Религиозная война - это, безусловно, архаика. Но, как мне кажется, мотив любой войны всегда архаичен и придуман для того, чтобы ввергнуть в безумие население и заставить его после нормальной, спокойной жизни убивать себе подобных. В этом смысле призывы Коминтерна или нацистов не менее архаичны (или не менее современны), чем призывы «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена на территории России - прим. «Ленты.ру» ), или ДАИШ.

Сами по себе мотивы (расовые, религиозные, классовые) не срабатывают, если нет некоторой уязвленности сознания (более глубокой и часто не до конца признаваемой), которая и откликнется на этот призыв. Например, призыв Гитлера пал на благодатную почву - немецкий народ был уверен, что евреи и коммунисты нанесли ему удар в спину, и думал, что страдает (хотя никакого страдания не было) от потери территорий.

Призыв коммунистов упал на благодатную почву русского крестьянства, которое хотело переделить землю, оставшуюся у помещиков и купцов. Это тоже была иллюзия: эта земля дала прирост крестьянского надела примерно на шесть процентов и ничего не решила. Но с точки зрения крестьян, даже не в земле было дело, а в несправедливости крепостного права, которое в то время еще никто не забыл.

Сейчас идет война с исламским экстремизмом, и в ней используются мусульманские лозунги и призывы. При этом огромное количество авторитетных мусульманских лидеров и просто умных людей говорят о том, что мусульманский экстремизм никакого отношения к исламу не имеет. Но он является безусловно мусульманским, потому что предводители экстремистов апеллируют именно к исламским категориям веры, и на эту пропаганду отзывается население.

В чем тут дело? Ислам, как и любая другая религия, привык считать себя истинным (а все остальные авраамические религии - лишь подготовкой к откровению, которое получил Мухаммед на горе Хира), и поэтому его якобы надо проповедовать всему миру. В то же время народ, исповедующий ислам, находится в самом униженном и бедном состоянии. Мало того что исламские страны явно отстают в техническом и военном отношении, так еще и огромное количество образованной мусульманской молодежи едет в западные государства.

Это унизительно, и, значит, что-то здесь не так. Разумеется, с точки зрения нормального человека «не так» заключается в том, что в социально-политической системе этих стран что-то устроено неправильно и это необходимо исправить.

Но намного легче считать себя некой нормативной положительной данностью, как и в любом другом тоталитарном движении. Будь то штурмовики-нацисты или матросы-большевики - эти малообразованные дикие люди считали свое мировоззрение мерилом всего. Так же и тут. В итоге начинаются разговоры о том, чтобы заставить Запад или иноверцев в своих собственных странах (шиитов, алавитов и других) подчиняться, что принесет счастье и рай на Земле. А кто этого не захочет, тому голову с плеч долой - обычная человеческая социальная компенсация.

Откуда взялся радикальный ислам на Северном Кавказе

Стародубровская:

Мы сами себя пугаем термином «религиозные войны». Мол, наш процветающий мир движется к светлому будущему, но появились радикальные фанатики, мешающие этому процессу. Было бы гораздо реалистичнее просто признать, что современный мир так или иначе всегда порождает запрос на радикальную идеологию. Поэтому я думаю, что здесь мы имеем дело не с возрождением старого феномена, а с вполне современным явлением.

Все большее отставание исламского мира порождает ощущение уязвимости, несправедливости, приводящее к усилению напряжения и в итоге к развитию радикальных идеологий и началу войн. На самом же деле, отставание исламских стран идет не первый год, но почему-то обострение ситуации мы получили именно в последние несколько десятилетий. Для того чтобы разобраться в ситуации, нужно добавить некоторые дополнительные нюансы, которые я раскрою на примере Северного Кавказа.

Если рассматривать исламский фундаментализм как идеологию, то он достаточно жестко регулирует жизнь своих приверженцев. Это резко протестная, глобальная и с определенной долей условности левая идеология.

Когда у людей возникает объективная потребность в ней? Тогда, когда вокруг них рушится их прежний мир, сдвигаются прежние традиции, разрушаются определенные правила - ровно это и происходило на Северном Кавказе в 1990-х годах.

Первой причиной стало разрушение социальной системы с ее экономикой, идеологией, социальной структурой во всей стране. Но в этом регионе существовали очень серьезные дополнительные факторы, потому что местный социум был изначально более традиционным. Именно в этот период начался процесс, который в центральной России прошел гораздо раньше и тоже далеко не бесконфликтно - обрушение традиционных правил и норм и активная миграция и урбанизация.

Что это означало для людей, которые тогда входили в жизнь? Человек попадает в мир, в котором прежние нормы разрушились, а новые еще не сформировались, и в нем господствуют право сильного и война всех против всех. Он не может опереться на опыт своих предков, потому что они связаны с совершенно другим, рухнувшим миром. Многие не смогли в полной мере адаптироваться к городской жизни, опереться на прежние сообщества, потому что они тоже находились в кризисе. В условиях же господства права силы вертикальные элиты для обычного человека перекрыты.

Эти факторы формировали запрос на радикальную идеологию в такой среде, и фундаменталистский ислам отвечает на него идеально. Во-первых, он дает жесткую систему правил и норм, делающую жизнь осмысленной и урегулированной в сложившейся ситуации. Во-вторых, он легитимизирует межпоколенческий конфликт, который неизбежен в ситуации, когда правила жизни и успеха предшествующих поколений не работают. Он также дает легитимацию социальному протесту, выдвигая некий альтернативный социальный идеал и представление о том, как должна быть устроена жизнь. Он предлагает некое альтернативное сообщество, которое тем более ценно в условиях обрушения прежнего. С такой точки зрения, именно этот переходный этап в полной мере порождает запрос на подобную идеологию.

Значит ли это, что в любом случае она будет воинственной и радикальной? Ислам - мировая религия, удовлетворяющая запрос многих. Мне кажется, вопрос заключается в том, почему одни люди ищут в этой системе мир, а другие - войну.

Тут сыграли свою роль по меньшей мере три фактора. Во-первых, сам по себе ислам не порождает насилие, но довольно тесно с ним срастается. Когда в стране действует право сильного, человеку тоже надо быть сильным. Путь силы и склонность к силовым методам были присущи в 1990-х годах как исламским общинам, так и всем остальным группам. Более того, для этого периода почти для всех регионов характерен массовый поход криминала в ислам, и в этом смысле такое сращивание криминальной социализации с исламской культурой безусловно способствовало радикализации этой религии.

Во-вторых, благодаря кавказской радикализации мы до сих пор расхлебываем последствия чеченских войн. Люди могут сильно спорить по многим идеологическим вопросам, но пока между ними не встала кровь, вероятность того, что они обратятся к массовому насилию, очень невелика. С началом войны в регионе заработал замкнутый круг насилия, который существует до сих пор и никак не исчерпается, потому что представление о том, что с идеологией надо бороться силовыми методами, существует до сих пор.

Надо также понимать, что пока не возникает такого центра насилия (будь то ДАИШ или подполье на Северном Кавказе), люди не рассматривают такое поведение как возможную жизненную стратегию. Но когда оно превращается в постоянно существующий феномен, то для человека возникает новая траектория жизненного пути.

Мне кажется, что радикальные движения растут не из той или иной идеологии, а из крови и хаоса. Борьба с радикализмом - это, в первую очередь, борьба против таких очагов постоянной нестабильности.

Чем закончатся религиозные войны

Зубов:

Вместо того чтобы направлять силы на внутреннее развитие, пользуясь всеми накопленными сокровищами, - верой, культурой, историей, которые есть в мусульманском мире, - люди занимаются бессмысленной борьбой с другими и уничтожением самих себя. Так же было и с германским народом, который в 1945 году вышел из войны разоренным, оскверненным и опозоренным. Так было и в случае с нашим населением, которое после 70 лет штурма небес оказалось в бессилии и позоре. Я боюсь, и почти уверен, что то же самое произойдет и с нынешними религиозными войнами, порожденными радикальным исламом - все кончится очень плохо.

Религиозная война в этом смысле подобна тоталитарным режимам XX века, но в ней скрывается большая опасность, чем в нацизме или коммунизме. Геополитическое безумие конца XIX - начала XX века (коммунизм, большевизм, нацизм, фашистский национализм), все они не касаются предельных вопросов, бытия божьего и вечной судьбы человеческой личности. Более того, они отказываются их решать. В исламском же радикализме ответы на них даются, и смерть перестает быть страшной и бессмысленной. Это новый виток агрессивно-тоталитарного безумия, и он намного более сильный по своей мотивации, чем все, что видел мир в XX веке.

Разумеется, Запад не ведет с миром ислама религиозную войну, он борется, в первую очередь, за собственную безопасность. Война, которую ведут западные страны, совершенно эвдемоническая, а та, которую ведут «Аль-Каида» и прочие - направленная на спасение, на вечные ценности, и на это несовпадение моделей вся надежда. Если бы Запад так же обезумел, как и радикальный исламский Восток, то тогда бы уже давно началась мировая война.

Сейчас все больше людей соглашаются с тем, что проблемы Сирии, Турции, Ирака и Ирана в конечном счете должны решить сами народы этих стран. Мы можем подсказать, помочь, как-то обезопасить себя, но не навязать им свой стиль жизни. Я очень надеюсь, что эта война не станет ни религиозной, ни мировой, и будет локализована.

Стародубровская:

Замкнутый круг насилия - это один из страшных механизмов сохранения насильственных практик. В этой ситуации уже может не иметь практически никакого значения, с чего начался конфликт и удовлетворены ли стороны предлагаемым механизмом его разрешения. Потому что его прекращение в этой ситуации представляет собой как бы обесценивание всех жертв.

Существует два решения проблемы. Самое простое - когда одна из сторон побеждает другую. Иногда это происходит ценой полного истощения сил одной из них и подрыва ее жизнеспособности. Более сложный вариант - договор между сторонами. В этом смысле интересен пример Северной Ирландии, но это один из немногих случаев, когда оппоненты, находящиеся несколько десятков лет в тяжелейшем конфликте, сопровождающимся очень большими жертвами, в конце концов нашли его мирное разрешение. Думаю, что, например, для российского Северного Кавказа это лучший пример для практики.

У меня есть ощущение, что каждая эпоха несет свой вызов. Сейчас это глобализация, когда нам все время приходится общаться с чужаками, которых мы культурно не понимаем. Основной вызов нашего времени - это вовсе не столкновение цивилизаций, а необходимость жить в окружении этих чужаков. Наверное, точно так же, как в предыдущие эпохи, человечество с этим вызовом справится, но какой ценой - уже другой вопрос.

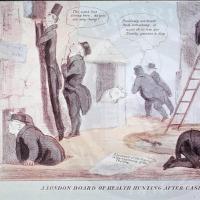

войны, которые велись под религ. лозунгами (напр., крестовые походы, альбигойские войны, гуситские войны и др.). Под этими же лозунгами проходили завоевание Пиренейского п-ова арабами и Реконкиста, завоевание турками Константинополя и т.д.

Отличное определение

Неполное определение ↓

РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЙНЫ

во Франции (гугенотские войны) - войны между католиками и кальвинистами (гугенотами) во 2-й пол. 16 в., за религ. оболочкой к-рых скрывалась сложная борьба различных социальных сил. Современники называли Р. в. гражданскими войнами, это назв. часто употребляется и в ист. лит-ре 19-20 вв. Предпосылками Р. в. являлись социально-экономич. сдвиги во Франции сер. 16 в.: с одной стороны - обнищание задавленных налогами (возросшими в последние годы Итальянских войн) крестьян и гор. низов, положение к-рых резко ухудшилось в связи с ростом дороговизны, связанной с "революцией цен" (последняя сильно уменьшила также и доходы ср. и мелкого дворянства), с другой стороны - все большее ущемление абсолютизмом политич. власти феод. знати. Активной силой в обоих лагерях были нар. массы городов, выступавшие против феод. и зарождавшейся капиталистич. эксплуатации, и мелкое дворянство, к-рое возглавляла феод. аристократия. Католич. лагерь в 1-й период Р. в. был представлен пр-вом, на стороне к-рого выступала значит. часть дворянства и буржуазии центр. и сев.-вост. провинций. В лагере кальвинистов находились часть родовитого дворянства и города, гл. обр. юж. и зап. окраинных провинций, отстаивавших свои феод. вольности, сопротивлявшихся централизации, проводимой абсолютизмом. Наиболее последовательно защищали абсолютизм т. н. политики, выступавшие за политич. единство Франции; чл. этой партии рекрутировались гл. обр. из рядов высш. чиновничества. Кальвинистское дворянство рассчитывало укрепить свое экономич. положение за счет секуляризации церк. владений. Во главе лагеря католиков встали герцоги Гизы, во главе кальвинистов - члены боковой линии царствующей династии (Антуан Бурбон, принц Конде, затем Генрих Наваррский) и адмирал Колиньи; обе клики стремились к ограничению королев. власти. Для большинства дворян религ. вопрос играл второстепенную роль, в ходе Р. в. они порой меняли свою религию. Начало Р. в датируется в ист. лит-ре по-разному: 1 марта 1562, 1559 либо 1560. В 1559 начались во мн. провинциях Франции нар. волнения, на Ю. кальвинистское дворянство начало захватывать церк. владения. В 1560 гугеноты во главе с принцем Конде пытались захватить в Амбуазском замке короля Франциска II. Попытка Бурбонов, рассчитывавших отстранить от правления страной Гизов и фактически встать у власти, сорвалась. Амбуазский заговор был раскрыт. 1 марта 1562 отрядом герцога Гиза были убиты в местечке Васси молившиеся кальвинисты, это послужило сигналом к открытым воен. действиям. 1-й период Р. в. (до 1580) - борьба гугенотов с пр-вом. Вожди католиков Гизы приняли роль "защитников" королев. власти, в действительности стремясь полностью подчинить ее себе. Вожди обоих лагерей искали помощи у иностр. держав: гугеноты - у нем. князей, Голландии и Англии, католики - у Испании. За первыми тремя войнами (1562-1563, 1567-68, 1568-70) последовал Сен-Жерменский мир (1570), по к-рому гугеноты получили 4 важных города-крепости, право занимать гос. должности, кальвинистское богослужение было разрешено по всему королевству. Усиление гугенотов побудило Гизов и Екатерину Медичи организовать в 1572 массовую резню гугенотов в Париже (Варфоломеевская ночь), к-рая привела к возобновлению Р. в. (1572-73, 1574-76), сопровождавшихся расцветом антиабсо- лютистской публицистики (см. Монархомахи). По миру в Болье (1576) гугенотам была подтверждена свобода вероисповедания и фактически была признана образовавшаяся к 1576 т. н. Гугенотская конфедерация городов и дворянства в юго-зап. провинциях, что означало отпадение Ю. от остальной части Франции. На С. Гизы попытались создать аналогичную конфедерацию - Католическую лигу 1576. На Ген. штатах в Блуа (1576) католики потребовали возобновления войны с гугенотами. После 6-й и 7-й Р. в. (мир в Бержераке 1577 и в Фле 1580) борьба гугенотов с пр-вом прекратилась. Юг остался гугенотским. Во 2-й период Р. в. (1585-96, часто датируется 1585-94, иногда концом Р. в. считают Нантский эдикт 1598) против абсолютизма выступила Католич. лига во гл. с Парижем (см. ст. Парижская лига 1584-94). Глава католич. знати герцог Генрих Гиз, претендовавший на наследование престола после бездетного короля Генриха III, действуя в союзе с католич. городами, вынудил короля вновь начать войну с гугенотами и их главой Генрихом Наваррским, законным наследником франц. короны. В этот период социальная и политич. борьба и экономич. разруха достигли своего апогея. Во время 8-й Р. в. (1585-89), т. н. войны трех Генрихов, по приказу Генриха III были убиты герцог Гиз и его брат кардинал Лотарингский (1588), после чего демократич. крыло Парижской лиги добилось низложения Генриха III (1589). Генрих III пошел на соглашение с Генрихом Наваррским, и они совместно осадили Париж (последняя Р. в., 1589-96; согласно иной датировке - 1589-1594). При осаде Парижа Генрих III был убит монахом, подосланным лигой (1589). Королем стал Генрих Наваррский, но Сев. Франция и нек-рые юж. города и провинции его не признали. Исп. интервенция (в Париж был введен в 1591 исп. гарнизон) усугубила политич. анархию. Разгул феод. реакции привел к массовым крест. восстаниям (см. Кроканы). Католич. дворянство и буржуазия, напуганные размахом нар. движения, признали королем перешедшего в 1593 в католицизм Генриха Наваррского (Генрих IV). В 1594 он вступил в Париж, к 1596 подчинил почти все лигерские провинции; Р. в. кончились. Нантский эдикт 1598 урегулировал положение гугенотов. См. карту на отд. листе к стр. 689. В историографии 18-19 вв. была распространена концепция о чисто религ. характере Р. в., но уже нек-рые историки 19 в. искали политич. и социальные корни Р. в., при этом резко расходясь в оценке позиции каждого лагеря. Ж. Мишле считал гугенотов провозвестниками Вел. франц. революции, а др. франц. историк Ж. Б. Капфиг видел предтечу 1789 в Католич. лиге. Большой вклад в изучение Р. в. внес рус. историк 19 в. И. В. Лучицкий, но и он односторонне оценивал выступление гугенотов лишь как феод. реакцию против абсолютизма (как борьбу гл. обр. феодальной аристократии за политическую власть). Фундаментальные исследования о начальном периоде Р. в. принадлежат французскому историку 1-й пол. 20 в. Л. Ромье. В советской историографии Р. в. рассматриваются во всей их сложности и показывается неоднородность каждого из лагерей и различие целей, преследуемых в Р. в. разными слоями общества. Источн.: Док-ты по истории Франции сер. XVI в., в сб.: Ср. века, в. 12-15, М., 1958-59, в. 19, М., 1961; Док-ты по истории гражданских войн во Франции, 1561-1563 гг., под ред. А. Люблинской, М. - Л., 1962. Лит.: Лучицкий И. В., Феод. аристократия и кальвинисты во Франции, ч. 1, К., 1871 (дисс.); его же, Католич. лига и кальвинисты во Франции, К., 1877; Клячин В., Политич. собрания и орг-ция политич. кальвинистов во Франции в XVI столетии, К., (1888); Виппер Р., Политич. теории во Франции в эпоху Р. в., "ЖМНП", 1896, No 8; Вебер Б. Г., Происхождение Р. в. во Франции в освещении И. В. Лучицкого, в кн.: Франц. ежегодник. 1958, М., 1959; Люблинская А. Д., Франция в нач. XVII в., Л., 1959; Mari?jol J. H., Histoire de France, t. 6 - La r?forme et la Ligue, (P.), 1905; Thompson J. W., The wars of religion in France, 1559-1576, Chi., 1909, new ed., N. Y., (1957); Romier L., Les origines politiques des guerres de religion, t. 1-2, (P.), 1913-14; его же, Le royaume de С. de M?dicis, (v. 1-2), P., 1922; его же, Catholiques et huguenots а la cour de Charles IX, P., 1924; Vi?not J., Histoire de la r?forme fran?aise des origines а l´?dit de Nantes, P., 1926; Chartrou-Charbonnel J., La r?forme et les guerres de religion, P., 1936; L?vis-Mirepoix A., Les guerres de religion. 1559-1610, P., 1950; Livet G., Les guerres de religion (1559-1598), P., 1962; Vivanti C., Lotta politica e pace religiosa in Francia fra cinque e seicento, Torino, 1963. А. А. Лозинский. Львов. -***-***-***- Религиозные войны

История западной цивилизации полна свидетельств массового кровопролития и зверств, ставших обыденностью не только в жизни средневековой Европы, но и в недавнем ХХ веке. По размаху кровопусканий и зверств ХХ век превосходит средневековье, и нет гарантий, что европейская цивилизация не вернётся к привычной для себя практике. Самолюбование западной цивилизации выглядит достаточно странной, когда она имеет наглость учить морали и нравственности Россию.

Один из виднейших историков современности, оксфордский профессор Норман Дэвис сказал «Всякий согласится, что преступления Запада в ХХ веке подорвали моральное основание его претензий, включая и прошлые его претензии».

Екатерина Медичи (1519 - 1589) - королева Франции с 1547 по 1559 год, организовавшая в Париже массовую резню гугенотов (протестантов) в день святого Варфоломея в ночь с 24 на 25 августа 1572 года католиками. В Варфоломеевскую ночь погибло около 30 тысяч человек. Выражение «Варфоломеевская ночь» уже давно вошло в языки многих народов мира, и означает жестокое вероломное убийство беззащитных людей, не имеющих возможности сопротивляться. В других городах Франции Тулуза, Бордо, Лион, Бурж, Руан и Орлеан от рук убийц погибло около 6 тысяч гугенотов (протестантов).

Первая коронованная в 1553 королева Англии Мария I Тюдор (1516-1558) получила прозвище Мария Кровавая (англ. Bloody Mary). Вступив на английский престол Мария I дочь Генриха VIII от брака с Екатериной Арагонской, начала реконструкцию католических монастырей восстановление в государстве католической веры, начались массовые казни протестантов, в 1555 году запылали костры по всей Англии, сожжено около 300 ярых протестантов и иерархов церкви. Было приказано не щадить даже тех протестантов, кто соглашался принять католичество.

16 февраля 1568 года святая инквизиция осудила на смерть всех жителей Нидерландов как еретиков, а испанский король Филипп II приказал привести этот приговор в исполнение. Убить всех не удалось, но королевская армия сделала, что смогла – уничтожила в Нидерландах – 100 тысяч человек, только в Харлеме было убито 20 тысяч жителей.

Ещё один классик английской «истории для читателей» Джон Ричард Грин в 1874 году цитировал отчёт Оливера Кромвеля о проделанной работе в Ирландии: «Я приказал своим солдатам убивать их всех… В самой церкви было перебито около тысячи человек. Я полагаю, что всем монахам, кроме двух, были разбиты головы…» (Джон-Ричард Грин “История английского народа”, т.3, М., изд. Солдатенкова, 1892, с.218)

Целью «усмирения Ирландии» в 1649-53 годах войсками Оливера Кромвеля (1599 – 1658 г.г.) была подчинение католической Ирландии властям протестантской Англии. Карательная экспедиция Кромвеля была направлена на физическое уничтожение резню ирландцев -католиков в Дрохеде и Уэксфорде, 32 тысячи ирландцев бежали из страны. 1\6 ирландского населения Ирландии покорилась Англии, от этого смертельного удара Ирландия уже никогда не смогла оправиться.

Исторические предпосылки раскола (схизмы) Христианской церкви начались в поздней античности - 410 году н. э., когда Рим был разгромлен войсками вестготов под предводительством короля Алариха I. В Христианской церкви появились новые элементы в церковных обрядах, возникли этические и эстетические различия в между западной и восточной традициями христианства.

Разрыв между западным и восточным христианством продолжался и во времена раннего Средневековья. По настоянию короля франков и лангобардов Карла Великого (768-774 г.г.) на соборе епископов в Ахене в 809 году , в «Символ Веры» , вопреки протесту Папы римского Льва III, было внесено слово «filioque» - «…и от Сына», то есть Дух Свят исходит равно «от Отца и от Сына…»

Карл Великий отличался особой жестокостью не только в религиозных вопросах. Во время войны с саксами он приказал казнить 4 500 пленных саксонских воинов Германии.

Когда Христианская церковь была единой . До 1054 года Христова церковь была единой. Константинопольские патриархи не признали притязаний Папы Римского Льва IX, на полноту власти Рима над всех Христианской Церковью. Церковный раскол 1054 года разделил Христианскую церковь на западную и восточную.

Западные христиане обращаются к Святому Петру , как к основному камню своей Церкви, поставившему для них верховную кафедру в Риме. Западную христианскую церковь стали называть латино-католической, с центром в Риме.

В осточные христиане, с любовью притекают к Святому Андрею , обошедшему их земли с Евангельской вестью. ‘Путь Андрея Первозванного по Скифии, вокруг Понта. Святой Андрей Первозванный поставил первого епископа в Константинополе, в Византии, который стал главою всего греко-православного Восточного христианства.

После взятия Казани войсками Ивана Грозного 2 октября 1552 года, царь приказал архиепископу Гурию обращать жителей Казани в православие исключительно по собственному желанию каждого человека (свобода вероисповедания ), и пригласил к себе на службу всю казанскую знать. В 1555 году послы сибирского хана просили Ивана Грозного, чтобы он «всю землю Сибирскую взял под свое имя… и дань свою на них положил и человека своего прислал, кому дань собирать ». Астраханское ханство присоединилось к русскому царству, при свободном вероисповедании для всех новых граждан Руси.

Безусловно, самым ярким событием столетия стало появление исламского фундаменталистского политического движения. Экстремизм в исламе представляет собой мощное течение в рамках современного исламизма, понимаемого как политическое движение, стремящееся повлиять на процесс общественного развития исходя из религиозных норм. Развернув свою деятельность по всей планете, это движение фактически превратилось в общемировое противостояние сил ислама всему остальному миру.

Солдаты ислама уже многие годы ведут непрекращающуюся войну во многих уголках земного шара (Алжир, Египет, Индонезия, Филиппины и многие другие страны). Не случайно, что атаку на Всемирный торговый центр почти моментально стали приписывать радикальным исламским группировкам. А одну из них - "Аль-Каида" - Соединенные Штаты Америки фактически признали организаторами этой операции.

Объектом агрессивных нападок религиозных экстремистов становятся современные политические институты и властные структуры, представленные "неверными", так как именно они являются главным препятствием на пути установления основ исламского порядка. Практика исламских радикалов заключается в активных и немедленных, а потому обычно агрессивных действиях по установлению исламского государства, прихода к власти истинных мусульман. Движущие силы современного исламского экстремизма составляют в основном студенты, рабочие, мелкие торговцы, инженеры, врачи. Расширению рядов религиозных экстремистов способствует происходящий в современном мусульманском мире процесс внедрения неприемлемой для ислама западной культуры и люмпенизация населения. На сегодняшний день, по приблизительным подсчетам, под знаменами различных экстремистских группировок, исповедующих ислам, находятся около шестидесяти миллионов бойцов.

2. РЕЛИГИОЗНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ В ИРЛАНДИИ

Противоборство, в огромном количестве случаев вооруженное, между католиками и протестантами в Северной Ирландии, осложняющееся нежеланием первых оставаться в составе Великобритании, весьма и весьма показательно. Оно демонстрирует наличие серьезнейшей конфликтности в довольно благополучном регионе Западной Европы и лишний раз опровергает миф о "гармонии", которая якобы царит в странах западной демократии.

В данном случае религиозные противоречия теснейшим образом связаны с этническими, а также и с идеологическими. Идейно-теоретическую базу Ирландской республиканской армии (ИРА), стоявшей в авангарде сопротивления, можно охарактеризовать как радикально-социалистическую. К слову сказать, социалистические и даже коммунистические идеи активно берутся на вооружение большинством европейских "сепаратистов". Так, террористическая организация ЭТА, борющаяся за независимость басков и их выход из состава Испании, исповедует марксизм, парадоксально (казалось бы парадоксально) соединенный с радикальным национализмом. Внутри знаменитой УЧК ("Армии освобождения Косово") очень сильны радикально-социалистические настроения, причудливо сплетенные с национализмом и исламизмом.

В настоящий момент ирландское сопротивление находится в фазе затухания, вооруженную борьбу продолжает лишь непримиримое меньшинство из т.н. "истинной" ИРА. Однако сама проблема остается, и в обозримом будущем можно ожидать появления новых радикальных течений, причем религиозно-фундаменталистского окраса.

3. ИСЛАМСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ИРАНЕ

Революция, происшедшая в Иране, является одной из самых неожиданных побед исламского фундаментализма, которая, безусловно, потрясла привычный ход человеческой истории. Для многих тогда, в 1979 году, стало неожиданностью, что такое явление, как исламская революция, вообще оказалось возможным. Однако все сомнения были решительно развеяны революционно настроенными иранцами.

У самых истоков духовного сопротивления потрясавшей страну шахской тирании стоял духовный учитель, аятолла Хаири, ставший наставником и вдохновителем шиитских мыслителей и духовных деятелей - Хомейни, Табатабаи, Мотахарри, Мортэзалари и других. Его усилиями возник круг "революционных аятолл", который сделал возможным победу фракции "обновителей".

Зачистка исламского пространства от агентуры Мировой Системы прошла успешно и после выдержала испытание временем. После революции прошло уже больше двадцати лет. Когда произошла исламская революция, население Ирана насчитывало 37 миллионов, сейчас - 60 миллионов. Рост населения произошел, несмотря на то, что ущерб от прошедших после революции войны составил около 200 миллиардов долларов.

Для исламского религиозного сознания фигура имама Хомейни переросла чисто социальные мирские рамки. Само слово "имам", которое применяется к Хомейни, есть беспрецедентная уступка особому статусу личности лидера исламской революции, поскольку традиция шиизма признает только 12 имамов, последним из которых и будет Махди. Вождь последней великой войны, которая положит конец несправедливости и угнетению.

4. ВОЙНА НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

Самый широко освещаемый конфликт на религиозной почве - это развернувшаяся война за Святую землю Палестины. Особенностью ближневосточного кризиса в отличие от любого другого локального религиозного конфликта заключается в том, что главный предмет спора - Иерусалим - имеет огромное значение не только для непосредственных участников конфликта (мусульман и иудеев), но и для представителей всех христианских конфессий. Вопрос о статусе Иерусалима является главным камнем преткновения в израильско-палестинских отношениях, эту проблему можно было бы разрешить, не поступаясь религиозными чувствами и сохраняя доступ верующих к святыням, но пока этот долгожданный мир установить так и не удалось. Бесконечные крупные и мелкие военные столкновения происходят здесь уже не одно десятилетие. Количество жертв этого противостояния пока никем не подсчитано. События на Ближнем Востоке вызывают резко негативную реакцию со стороны представителей арабского мира. Палестинские отряды непрерывно черпают для себя новых рекрутов из числа мусульман, готовых сражаться за освобождение исламских святынь. В свою очередь, власти Израиля постоянно заявляют, что Иерусалим был, есть и будет единой и неделимой столицей Израиля, оставаясь святым городом для иудеев. И его израильтяне не согласны отдавать ни при каких условиях. Участники палестино-израильского конфликта пока что далеки от согласия. Удастся ли им найти общий язык и завершить многолетнее противостояние - покажет время.

5. ГОНЕНИЯ НА РЕЛИГИЮ В СССР

В прошлом веке в России развернулась беспрецедентная атеистическая кампания, важнейшим элементом которой были массовые репрессии в отношении священнослужителей и простых верующих. Вряд ли стоит сейчас подробно характеризовать масштабы репрессий, обрушившихся на православных и представителей иных конфессий. Об этом писалось и говорилось вполне достаточно.

Хотелось бы сказать несколько слов о том, что православие не выступало в те времена только лишь в "страдательной", так сказать, роли. Имели место быть случаи активного и пассивного сопротивления богоборческой власти. В период Гражданской войны органы церковного управления, существовавшие на "белой" территории, заняли откровенно антисоветскую позицию. В армии адмирала Колчака успешно сражался целый полк, сформированный из православных священнослужителей. Снос церквей и атеистические глумления коммунистических активистов часто срывались верующими, причем порой сопротивление принимало характер вооруженных восстаний.

Уже в 30-е годы, по данным органов НКВД, от 20 до 30% населения не являлись на работу в дни крупных религиозных праздников, что было чревато уголовным преследованием. Наряду с "сергианской" РПЦ, вынужденно занявшей примиренческую позицию, действовали тайные и явные структуры так называемой катакомбной - независимой - церкви. В эмиграции богоборческую власть осуждала Русская Православная Церковь Заграницей.

Именно упорное нежелание людей отказаться от веры во многом и вынудило коммунистическое руководство сделать определенные шаги навстречу верующим в 40-е годы - отказ от массовых репрессий, возвращение священников из мест заключения и ссылки, возврат храмов, оживление системы церковного образования и т.д.

6. КИТАЙСКАЯ ОККУПАЦИЯ ТИБЕТА

Это событие не вызвало особого резонанса на международной арене, хотя его значение для судеб мира трудно переоценить. 23 мая 1951 года 40-тысячная армия коммунистического Китая (КНР) вторглась на территорию Тибета - тогда еще независимого государства.

Формально тибетцам гарантировалась широчайшая религиозная и политическая автономия, однако собственные обещания китайские коммунисты стали нарушать с первых же дней своего владычества. За 50 лет господства маоистов в Тибете погибли полтора миллиона человек, из 6 тысяч монастырей уцелело лишь 13 (позже по сугубо прагматическим соображениям китайские власти разрешили открыть 1,5 тысячи монастырей). Кроме того, КНР проводил неблагоприятную для тибетцев демографическую политику, направленную на обеспечение китайского этнического преобладания в данном регионе. В настоящее время соотношение местного населения к китайскому составляет 6,5:7. Территория Тибета превратилась в свалку ядерных отходов КНР.

Имело (и имеет) место быть и сопротивление тибетцев красному Китаю. В 1959 году в регионе вспыхнуло вооруженное народное восстание, жестоко подавленное коммунистами. Тогда погибли около 100 тысяч человек. Лидер тибетцев Далай-лама бежал в Индию, где и создал правительство в изгнании.

В последнее время интерес мировой общественности к Тибету и его религиозно-политическим проблемам пробуждается все больше. Приведем лишь один пример - в 1989 году Далай-ламе была присуждена Нобелевская премия. Однако внимание к этой древней, "волшебной" стране все еще нельзя назвать достаточным.

По сути, политику китайских коммунистов в Тибете можно сопоставить с гонениями на православие в России, которые осуществляли коммунисты советские.

7. РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЙНЫ В АФРИКЕ

Все последнее столетие Африканский континент становился полем боя для межконфессиональных войн. Многие страны континента пережили настоящую религиозную резню. Некоторые переживают ее до сих пор. Последние четырнадцать лет Судан раздирается ожесточенным противоборством между властью и оппозицией. Кровопролитная гражданская война унесла уже 2 миллиона человеческих жизней, а 600 тысяч суданцев были вынуждены покинуть свою родину.

Политические противоречия здесь отступают на второй план и уступают место противоречиям религиозным. Суданские власти выражают интересы мусульманской части страны, составляющей 70% всего населения, тогда как оппозиция строго ориентирована на язычников (25%) и христиан (5%). Причем ситуация усложняется тем, что правящий режим борется еще и с неортодоксальными нубийскими мусульманами, а также с многочисленными исламскими сектами.

В Нигерии, самой крупной стране Африканского континента, идет непрекращающийся религиозный конфликт между христианами, мусульманами и язычниками.

Этнические и религиозные распри, постоянно раздирающие Нигерию, стали одной из самых больших опасностей для этой молодой страны. Борьба за власть в федерации между политическими деятелями Севера (мусульмане хауса, фульбе) и Юга (христиане йоруба, игбо) непрерывно осложняет политическое положение в стране.

Жестокие столкновения часто парализуют Лагос - экономическую столицу и самый крупный город Нигерии. В этом десятимиллионном африканском мегаполисе кровопролитные столкновения на улицах между христианами и мусульманами считаются совершенно обыденным явлением. В Лагосе, бывшей столице Нигерии, экстремисты из "Конгресса народа Одуа", представляющего собой военизированную группировку народности йоруба, захватывают представителей народности хауса и вершат над ними самосуд.

В штате Кадуна после введение шариата христиане, составляющие примерно половину населения штата, устроили массовый марш протеста. В считанные часы город был охвачен погромами.

8. КОНФЛИКТ МЕЖДУ ИНДУИСТАМИ И ИСЛАМИСТАМИ

Граница Индии и Пакистана в любой момент рискует превратиться в глобальную линию фронта. Два государства непрерывно обвиняют друг друга в начале вооруженных действий.

Конфликт между Индией и Пакистаном, подобно конфликту в Югославии, является столкновением двух различных конфессий - индуизма и ислама. Сам раздел Индии на Пакистан и Индийский Союз в 1947 году произошел по конфессиональному признаку. Сейчас в Индии индуизм исповедует более 80% населения страны, однако в некоторых штатах большинство составляют приверженцы других религий. Так, в штате Пенджаб большинство населения являются сикхами, более половины жителей штата Нагаленд исповедуют христианство, а около двух третей населения штата Джамму и Кашмир составляют мусульмане. Поэтому Пакистан не перестает предъявлять территориальные претензии к Индии, желая присоединить к себе штаты, население которых исповедует ислам. В этих штатах функционирует ряд сепаратистских политических исламских организаций, чья деятельность направлена на создание независимого государства (например, "Фронт освобождения Джамму и Кашмира"). Семена раздора, посеянные еще в конце 40-х гг. при довольно условном и произвольном территориальном размежевании, многократно приводили к вспышкам насилия, пограничным конфликтам, не раз перераставшим в локальные войны. В ходе многолетнего противостояния уже погибли сотни тысяч приверженцев ислама и индуизма.

Оценивая отношения Пакистана к этой проблеме, не следует забывать обстоятельства последнего военного переворота: причиной недовольства пакистанских военных стал приказ президента Шарифа вывести пакистанских военных из Кашмира.

Как показывает практика, конфликты, имеющие в своей основе конфессиональные или этнические причины, могут длиться десятилетиями или даже столетиями. Об этом свидетельствует и опыт Балкан, и Кавказский регион, и противоборство в Северной Ирландии. Однако в случае индо-пакистанских отношений конфессиональный конфликт впервые может возникнуть между государствами, обладающими ядерным оружием.

9. ПРОТИВОСТОЯНИЕ СЕРБОВ И ХОРВАТОВ

Указанное явление более чем показательно. Оно еще раз подтверждает тот факт, что взаимная религиозная вражда может быть присуща и этнически схожим общностям. В случае с сербами и хорватами мы имеем дело с одним и тем же этносом, разделенным на две нации именно по религиозному признаку.

Поражает размах религиозно-этнических чисток, организованных хорватскими националистами-католиками в отношении православных сербов в период Второй мировой войны. Называется цифра в пятьсот человек убитыми, что же до различных изуверств, то они поражали даже видавших виды немецких нацистов. Гонения на сербов осудил и официальный Ватикан.

Вместе с тем необходимо во всем и всегда следовать принципу объективного освещения событий. Не подлежит сомнению тот факт, что в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (так называлась Югославия до 1941 года) хорватское население явно находилось в приниженном положении. Во всех значимых сферах общественно-политической и экономической жизни доминировали именно сербы, жизненный уровень хорватов был намного ниже сербского. В стране довольно агрессивно насаждался сербский национализм.

Но, конечно, реакция на все это хорватских националистов была, мягко выражаясь, неадекватна. За ошибки и злоупотребления правящей элиты расплачивались простые сербы.

В заключение еще раз обратим внимание на теснейшую, мистическую, можно сказать, связь двух православных славянских народов - русских и сербов. И речь сейчас идет даже не о совместной борьбе против фашизма. Мало кому известно, но в период Второй мировой на территории Югославии активно действовал т.н. "Русский корпус", состоящий из монархически настроенных участников Белого движения 1917-1921 гг., оказавшихся в эмиграции. Они сотрудничали с нацистской Германией, сражались против титовских партизан, но самоотверженно защищали единоверцев-сербов от посягательств их недоброжелателей.

10. ТЕОЛОГИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ

В 70-е ГОДЫ прошлого века в Латинской Америке возникло мощное религиозное течение, известное как "теология освобождения". Его идеологи (Густав Гутьеррес, Леонардо Боффа, Серхио Менендес и др.) бросили вызов мировой капиталистической системе, основываясь на собственной трактовке религиозных принципов христианства.

По мнению "теологов освобождения", жизнь и учение Христа представляли собой социальное восстание против Римской империи и эгоизма знати. По сути дела, они выдвинули концепцию некоего католического "джихада" - революционной религиозной войны против капитала.

В принципе, появление "теологии освобождения" есть лишнее свидетельство в пользу того, что в XX веке религии все больше и больше политизируются, активно включаясь в социально-политическое противоборство.

Надо отметить, что феномен "теологии освобождения" нельзя понять без рассмотрения его во взаимосвязи с персоной легендарного Эрнесто Че Гевары, который еще в 60-е годы предложил создать союз левых и католиков. Пламенный команданте, которого многие его последователи часто сравнивают с Христом, является культовой фигурой для "теологов освобождения", да и вообще для многих католиков. В Боливии, в тех местах, где сражался команданте, в каждой семье молятся святому Санто-Эрнесто-де-Ла-Игера - Че Геваре.

Сто с лишним лет в Европе бушевали войны за «истинную веру». И только когда вконец изнуренные Тридцатилетней войной (1618-1648) противники заключили мир, религиозный фанатизм начал постепенно угасать.

Религиозные войны, которые последовали за церковным расколом, в XVI веке подарили Европе в общей сложности только 25 мирных лет, а в веке XVII – лишь около 20-ти. Причем те, кто желал реформировать папскую Церковь, относились друг к другу с еще большей ненавистью и злобой, чем к их общему недругу – Риму. Отсутствие единства между двумя главными лагерями реформаторов – лютеранами и кальвинистами подрывало и без того еще неокрепшие позиции протестантов. Стремление создать единый союз для борьбы с католичеством еще сильнее рассорило между собой реформаторов, каждый из которых считал только свою церковь истинной и святой. Все попытки хоть как-то примирить враждовавшие стороны заканчивались плачевно для желающих это сделать.

XVII век характерен возникновением среди протестантов множества движений, общин и верований. Отличаясь друг от друга различными взглядами на административное устройство Церкви и понимание Библии, все они были похожи в одном – каждая община считала лишь себя единственной истинной Церковью. Такое дробление среди реформаторов наблюдалось во всех протестантских странах. Однако особенно широко им была охвачена Великобритания.

Войны бушевали с середины XVI по середину XVII века: во Франции (1562-1598), в Германии (1618-1648), в Англии (1642-1662). Религиозные разногласия были лишь одним из многих факторов, но они подчеркивали разделение враждующих сторон.

Во Франции 1562 - 1598

Гугенотские войны - серия затяжных гражданских войн между католиками и протестантами (гугенотами), которые раздирали Францию при последних королях династии Валуа, с 1562 по 1598 годы. Во главе гугенотов стояли Бурбоны (принц Конде, Генрих Наваррский) и адмирал де Колиньи, во главе католиков - королева-мать Екатерина Медичи и могущественные Гизы. На ход событий во Франции пытались влиять её соседи - Елизавета Английская поддерживала гугенотов, а Филипп Испанский - католиков. Войны закончились восшествием Генриха Наваррского на французский престол и изданием компромиссного Нантского эдикта (1598).

Всего этих гражданских войн было девять.

В Германии 1618 - 1648

Тридцатилетняя война (1618 - 1648) - один из первых общеевропейских военных конфликтов, затронувший в той или иной степени практически все европейские страны (в том числе и Россию), за исключением Швейцарии. Война началась как религиозное столкновение между протестантами и католиками Германии, но затем переросла в борьбу против гегемонии Габсбургов в Европе.

Она представляет собой не только самый длительный, но и самый сложный конфликт XVII столетия. Историки отмечают, что самым страшным периодом двухвекового религиозного противостояния был период «Тридцатилетней войны». Эта «война вер» стала величайшей трагедией для всех европейских стран и, особенно, для Германии и Чехии. Миллионы людей, увлекаемые неодолимым порывом веры, взялись за оружие. Они пренебрегли своими повседневными трудами и заботами, чтобы установить в Германии безраздельное господство той веры, которую они считали «правой», а всех инаковерующих силой оружия заставить ее принять.

Причины, вызвавшие эту войну, были и религиозные, и политические. Католическая реакция, утвердившаяся в Европе со второй половины XVI столетия, поставила своей задачей искоренение протестантизма и, вместе с последним, всей новейшей индивидуалистической культуры и восстановление католичества и романизма.

Иезуитский орден, Тридентский собор и инквизиция были тремя могущественными орудиями, посредством которых реакция утвердилась и в Германии. Аугсбургский религиозный мир, заключенный в 1555 году между главой Священной Римской империи германской нации Карлом V и правителями протестантских земель, добивавшимися равных прав с католическими князьями, был лишь перемирием и заключал в себе ряд постановлений, стеснявших индивидуальную свободу протестантов. Недоразумения между католиками и протестантами вскоре возобновляются, приводя к крупным конфликтам на рейхстагах. Реакция переходит к наступлению.

К началу XVII века отношения обострились до того, что сформированы были два союза, католический и протестантский. У каждого из них были свои приверженцы и вне Германии: первому покровительствовали Рим и Испания, второму - Франция и отчасти Нидерланды и Англия. Протестантский союз, или уния, был составлен в 1608 г. в Агаузене, католическая лига в 1609 г. в Мюнхене; во главе первого стал Пфальц, во главе второй – Бавария.

Первый период войны – чешско-пфальцский – продолжался с 1618 по 1623 г. Из Чехии военные действия распространились на Силезию и Моравию. Под начальством Турна часть чешского войска двинулась на Вену. Фридрих надеялся на помощь своих единоверцев в Германии и на своего тестя Иакова Английского, но тщетно: пришлось одному вести борьбу. При Белой горе, 8 ноября 1620 г., чехи были наголову разбиты и Фридрих бежал. Расправа с побежденными была жестокая: чехи были лишены религиозной свободы, протестантизм искоренен, королевство тесно связано с наследственными землями Габсбургов. Теперь во главе протестантских войск стали Эрнст Мансфельд, герцог Христиан Брауншвейгский и маркграф Георг-Фридрих Баден-Дурлахский. До покорения всего Пфальца было, однако, еще далеко. Только ловким обманом Фердинанд II достиг своей цели: он убедил Фридриха отпустить войска Мансфельда и Христиана и обещал начать переговоры о прекращении войны, на деле же велел лигистам и испанцам вторгнуться со всех сторон во владения Фридриха; в марте 1623 г. пала последняя пфальцская крепость - Франкенталь. На собрании князей в Регенсбурге Фридрих был лишен курфюрстского титула, который был передан Максимилиану Баварскому, вследствие чего в коллегии курфюрстов численный перевес получили католики.

Второй период войны – нижнесаксонский-датский – продолжался с 1625 по 1629 г. С самого начала войны завязались оживленные дипломатические сношения между всеми протестантскими государями Европы, с целью выработать какие-нибудь меры против подавляющей силы Габсбургов. Стесненные императором и лигистами, немецкие протестантские князья рано вошли в сношения со скандинавскими королями. В 1624 г. начались переговоры о евангелическом союзе, в котором, кроме немецких протестантов, должны были принять участие Швеция, Дания, Англия и Нидерланды. Густав Адольф, занятый в это время борьбою с Польшей, не мог оказать протестантам непосредственной помощи; условия, поставленные им, они нашли чрезмерными и потому обратились к Христиану IV Датскому. На стороне Христиана IV были Вольфенбюттель, Веймар, Мекленбург и Магдебург. Начальствование войсками было разделено между Христианом IV и Мансфельдом. К лигистскому войску (Тилли) присоединилось и имперское, под начальством Валленштейна (40000 человек). Мансфельд был разбит 25 апреля 1626 г. при Дессауском мосту и бежал к Бетлен Габору, а затем в Боснию, где и умер, а Христиан IV потерпел поражение при Луттере 27 августа того же года. Тилли заставил короля отступить за Эльбу и вместе с Валленштейном занял всю Ютландию и Мекленбург, герцоги которого подверглись имперской опале и были лишены своих владений. В феврале 1628 г. титул герцога мекленбургского был дарован Валленштейну, в апреле того же года назначенному генералом океанийского и Балтийского морей.

25 июня 1628 г. заключен был договор Густава-Адольфа с Стральзундом; королю передан был протекторат над городом. Фердинанд, чтобы еще более склонить на свою сторону католических князей Германии, издал, в марте

1629 г., реституционный эдикт, в силу которого католикам возвращались все земли, отнятые у них с 1552 г. Исполнение эдикта началось прежде всего в имперских городах – Аугсбурге, Ульме, Регенсбурге и Кауфбейерне. В 1629 Христиан IV, истощив все ресурсы, должен был заключить сепаратный мир с императором в Любеке. За заключение мира был и Валленштейн, не без основания опасавшийся скорого вмешательства Швеции. Мир был подписан 12 мая 1629 г. Все земли, занятые императорскими и лигистскими войсками, были возвращены королю. Датский период войны окончился.

Начался третий период войны – шведский – продолжался с 1630 по 1635 г. Причины, вызвавшие участие Швеции в тридцатилетней войне, были главным образом политические - стремление к господству на Балтийском море; от последнего, по мнению короля, зависело экономическое благосостояние Швеции. Протестанты сначала видели в шведском короле лишь религиозного бойца; позже и им стало ясно, что борьба велась не de religione, a de regione. Густав-Адольф в июне 1630 г. высадился на острове Узедоме. С его появлением на театре войны совпадает раскол в католической лиге. Католические князья, верные своему принципу, охотно поддерживали императора против протестантов, но, заметив в политике императора стремление к абсолютному господству в империи и боясь за свою автономию, они потребовали от императора отставки Валленштейна и в 1630 г. Валленштейн был отставлен. В угоду князьям, император восстановил герцогов Мекленбургских в их землях; в благодарность за это князья на регенсбургском сейме согласились избрать в римские короли сына императора, будущего Фердинанда III. Все это было, разумеется, на руку Густаву-Адольфу. Ввиду нежелания Саксонии и Бранденбурга примкнуть к Швеции, король должен был с большою осторожностью подвигаться в глубь Германии.

Сначала он очистил Балтийское побережье и Померанию от императорских войск, затем поднялся по Одеру, чтобы осадить Франкфурт и отвлечь Тилли от протестантского Магдебурга. Франкфурт почти без сопротивления сдался шведам. Густав хотел, не медля, пойти на помощь Магдебургу, но курфюрсты Саксонский и Бранденбургский не давали ему пропуска через свои земли. Первым уступил Георг-Вильгельм Бранденбургский, Иоанн-Георг Саксонский упорствовал. В мае 1631 г. Магдебург пал, Тилли предал его огню и грабежу и двинулся против шведов. В январе 1631 г. Густав-Адольф заключил договор с Францией (в Бервальде), которая обязалась деньгами поддерживать Швецию в ее борьбе с Габсбургами. Курфюрст саксонский обратился за помощью к Густаву-Адольфу, который двинулся в Саксонию и наголову разбил Тилли при Брейтенфельде, 7 сентября 1631 г. Армия лиги была уничтожена, король стал протектором немецких протестантов. Войска курфюрста, присоединившись к шведским, вторглись в Богемию и заняли Прагу. Густав-Адольф весною 1632 г. вступил в Баварию. Тилли был во второй раз разбит шведами при Лехе и вскоре умер. Бавария была вся в руках шведов.

Чтобы не допустить габсбургскую политику до полного торжества, активное участие в войне принимает с 1635 г. Франция. Война велась ею и с Испанией, и с императором.

Четвертый период войны – французско-шведский – продолжался с 1635 по 1648 г. Над шведскими войсками начальствовал Иоанн Баннер. Он напал на изменившего делу протестантов курфюрста саксонского, нанес ему поражение при Виттштоке в 1636 году, занял Эрфурт и опустошил Саксонию. В феврале 1637 г. умер Фердинанд II и императором стал сын его Фердинанд III (1637-1657). 24 октября 1648 г. был заключен Вестфальский мир. Экономическое состояние Германии после войны было самое тяжелое, враги оставались в ней долго после 1648 г., и старый порядок вещей восстановлялся очень медленно. Население Германии значительно уменьшилось: в Вюртемберге, например, население с 400000 дошло до 48000, в Баварии оно также уменьшилось в 10 раз.

Тридцатилетняя война была первой войной, затронувшей все слои населения. В западной истории она осталась одним из самых тяжёлых европейских конфликтов в ряду предшественников Мировых войн XX века. Наибольший урон был нанесён Германии, где, по некоторым оценкам, погибло 5 млн. человек.

Шведы сожгли и разрушили в Германии практически все металлургические и литейные заводы и рудные копи, а также треть немецких городов. Особенно легкой добычей для мародерствующих армий являлись деревни. Демографические потери войны были восполнены в Германии лишь спустя 100 лет. Немедленным результатом войны явилось то, что свыше 300 мелких германских государств получили полный суверенитет при номинальном членстве в Священной Римской империи. Эта ситуация сохранялась вплоть до конца существования первой империи в 1806 году.

Война не привела к автоматическому краху Габсбургов, но изменила расстановку сил в Европе. Гегемония перешла к Франции. Упадок Испании стал очевиден. Кроме того, Швеция стала великой державой, значительно укрепив свои позиции на Балтике.

Приверженцы всех религий (католицизма, лютеранства, кальвинизма) обрели в империи равные права. Главным итогом Тридцатилетней войны стало резкое ослабление влияния религиозных факторов на жизнь государств Европы. Их внешняя политика стала основываться на экономических, династических и геополитических интересах.

В Англии 1642 - 1662

Английская революция XVII века - процесс перехода в Англии от абсолютной монархии к конституционной, при которой власть короля ограничена властью парламента, а также гарантированы гражданские свободы. Революция приняла форму конфликта исполнительной и законодательной властей (король против парламента), вылившегося в гражданскую войну, а также форму религиозной войны между англиканами и пуританами. Религиозный характер также заключался и в том, что одной из главных целей войны было очищение англиканской церкви от пережитков католицизма; политические "партии" революционного периода (индепенденты, левеллеры т.д.), зачастую по разному относились к тем или иным религиозным вопросам.

Реформация побудила людей радикально пересмотреть представления о Церкви, о государстве и об отношениях между ними. Эти события представляли собой нечто большее, чем очередную главу в истории борьбы между духовными и мирскими силами.

Средневековая церковь не могла выдержать двустороннюю атаку светского государства извне и возросшей религиозной напряженности изнутри. С появлением кальвинизма протестантское благочестие приобрело более воинственный характер и породило религиозную идеологию, послужившую основой для национальных движений в Европе.

Утверждая реформы, основанные на понимании церкви как общины верующих, а не института с жесткой иерархической властью, религиозные реформаторы подчеркивали важную роль каждого отдельного человека и оспаривали притязания церковной иерархии на светскую власть. Английская революция 1640-1660 гг. была одним из важнейших событий европейской истории, споры, о характере которой никогда не прекращались в историографии.

В годы правления Марии Тюдор (1553-1558 гг.) многие протестанты отправились в изгнание. Ознакомившись с идеями одного из лидеров Реформации того времени Жана Кальвина из Швейцарии, они вернулись обратно на родину, когда на престоле уже была Елизавета I. Они были огорчены положением в стране и тем, что англиканская церковь заимствовала очень много из католицизма. Пуритане были религиозной сектой протестантства, которая хотела очистить Английскую церковь от католических традиций.

В парламенте пуритане образовали две партии: пресвитериане и индепенденты (англ. Independents). Пресвитериане были умеренной партией, они хотели упразднить институт священства, а во главе общин поставить выборных пресвитеров, подотчётных ассамблее. Индепенденты, в отличие от пресвитериан, были против любой церковной иерархии. Они сформировали экстремистскую революционную партию и боролись за ограничение власти монарха. Лидером Индепендентов стал Оливер Кромвель.

Лоуд также разочаровал пресвитериан в Шотландии, пытаясь настоять на том, что они обязаны пользоваться английским молитвенником. Разгневанные шотландские пресвитериане заявили, что они готовы воевать для защиты своей религии. В 1639 году шотландская армия двинулась на Лондон. В то время Карл был не способен собрать сильное войско, чтобы дать отпор шотландцам. Он был вынужден согласиться больше не вмешиваться в религиозные дела Шотландии, а также оплатить её военные расходы.

Ужасная мания «охоты на ведьм», обычная для католических и протестантских стран в период религиозных войн, в Англии была распространена меньше, чем в других странах, но достигла своего высшего развития в первой половине XVII века. В истории Англии два наиболее мрачных периода приходятся на первую половину правления суеверного Якова I и на время правления Долгого парламента (1645-1647), когда в восточных графствах были казнены 200 «ведьм», главным образом в результате крестового похода Мэтью Гопкинса, искателя «ведьм». Правительство Карла I, а также республика «круглоголовых» и протекторат, прекратили эту нелепую жестокость.

В церковно-религиозной области результатом Реставрации 1660 года было восстановление епископов, «Книги общих молитв», и англиканского отношения к религии вместо пуританского. Во время ее многие из лидеров «круглоголовых» канули в неизвестность или попали в ссылку; другие же, как Монк, Эшли Купер, полковник Берч и Эндрю Марвелл, сохранили свое положение в парламенте или рядах правительственных чиновников. Поскольку с цареубийцами было покончено, прежние «круглоголовые» не были объявлены вне закона, исключая лишь тех, кто упорно продолжал посещать тайные «сектантские молельни», как теперь называли места пуританского богослужения. После Реставрации сохранилась лишь небольшая горстка землевладельцев, посещавших тайные сектантские молельни. До начала методистского движения Уэсли конгрегации и собрания секстантов были сосредоточены почти исключительно в Сити, в рыночных городах и в промышленных округах, хотя во многих деревнях находились отдельные семьи квакеров и баптистов. Некоторые из их были бедными ремесленниками, как например, Джон Беньян; другие, особенно в Лондоне и Бристоле, были настолько богатыми купцами, что могли скупить имения сквайров, преследовавших их. И часто такие купцы действительно скупали имущество нуждающихся дворян после накопления закладных на их земли. В следующем поколении сын купца-секстанта был уже сквайром или священником. По прошествии еще одного поколения, и леди, вышедшие из этих семейств, с пренебрежением будут говорить о всех, кто посещает собрания секстантов или занят торговлей.

Английская революция была последней европейской революцией, происходившей в религиозной оболочке. Можно сказать, что сама секуляризация (т.е. освобождение из-под контроля церкви и духовенства, из-под влияния религии, придание светского характера общественно-политической жизни во второй половине XVII в.) еще происходит в религиозной оболочке. Она протекала как процесс освобождения церкви от несвойственных ей функций, как отделение от нее тех сторон жизни, которые относятся только к земной сфере интересов и занятие которыми способно удалить религию от ее истинной и высшей цели. Учение католической церкви о двойственности истины - религии и науки - превращалось в стремление представить религию безразличной к области науки. Такому стремлению были не чужды выдающиеся мыслители и ученые, являвшиеся живым воплощением этого процесса секуляризации, - Декарт и Галилей, Гобс, Локк и Ньютон. Этот процесс замедлял, конечно, абсолютизм, прогрессивная роль которого все более уходила в прошлое. Новейшая клерикальная историография пытается сгладить или вовсе отрицать конфликт между религией и наукой. Этот конфликт изображается не как столкновение основ, а лишь как противоречие между определенным уровнем научного и религиозного мировоззрений. Разумеется, тактика церкви в отношении науки не раз менялась - метод репрессий или прямых нападок сменялся поисками соглашения, столь характерными для политики церкви и в современную эпоху. Отсюда стремление отыскать эти поиски в прошлом, даже в XVI и первую половину XVII столетия, когда вековой конфликт сопровождался резким обострением конфликта между религией и набиравшим силы опытным знанием.