Понятие механической картины мира. Становление современной физической картины мира Для механической картины мира характерны

Становление механистической картины мира справедливо связывают с именем Галилео Галилея, который установил законы движения свободно падающих тел и сформулировал механический принцип относительности. Но главная заслуга Галилея в том, что он впервые применил для исследования природы экспериментальный метод вместе с измерениями исследуемых величин и математической обработкой результатов измерений. Если эксперименты спорадически ставились и раньше, то математический их анализ впервые систематически стал применять именно он.

Подход Галилея к изучению природы принципиально отличался от ранее существовавшего натурфилософского способа, при котором для объяснения явлений природы придумывались априорные, не связанные с опытом и наблюдениями, чисто умозрительные схемы.

Натурфилософия, что следует из ее названия, представляет собой попытку использовать общие философские принципы для объяснения природы. Такие попытки предпринимались еще с античной эпохи, когда недостаток конкретных данных философы стремились компенсировать общими философскими рассуждениями. Иногда при этом высказывались гениальные догадки, которые на многие столетия опережали результаты конкретных исследований. Достаточно напомнить хотя бы об атомистической гипотезе строения вещества, которая была выдвинута древнегреческим философом Левкиппом (V до н.э.) и более детально обоснована его учеником Демокритом (ок. 460 до н.э. -- г. смерти неизв.), а также об идее эволюции, высказанной Эмпедоклом (ок. 490 -- ок. 430 до н.э.) и его последователями. Однако после того как постепенно возникали конкретные науки и они отделялись от нерасчленненого философского знания, натурфилософские объяснения стали тормозом для развития науки.

В этом можно убедиться, сравнив взгляды на движение Аристотеля и Галилея. Исходя из априорной натурфилософской идеи, Аристотель считал "совершенным" движение по кругу, а Галилей, опираясь на наблюдения и эксперимент, ввел понятие инерциального движения. По его мнению, тело, не подверженное воздействию каких-либо внешних сил, будет двигаться не по кругу, а равномерно по прямой траектории или оставаться в покое. Такое представление, конечно, -- абстракция и идеализация, поскольку в действительности нельзя наблюдать такую ситуацию, чтобы на тело не действовали какие-либо силы. Однако эта абстракция является плодотворной, ибо она мысленно продолжает тот эксперимент, который приближенно можно осуществить в действительности, когда, изолируясь от действия целого ряда внешних сил, можно установить, что тело будет продолжать свое движение по мере уменьшения воздействия на него посторонних сил.

Переход к экспериментальному изучению природы и математическая обработка результатов экспериментов позволили Галилею открыть законы движения свободно падающих тел. Принципиальное отличие нового метода исследования природы от натурфилософского состояло, следовательно, в том, что в нем гипотезы систематически проверялись опытом. Эксперимент можно рассматривать как вопрос, обращенный к природе. Чтобы получить на него определенный ответ, необходимо так сформулировать вопрос, чтобы получить на него вполне однозначный и определенный ответ. Для этого следует так построить эксперимент, чтобы по возможности максимально изолироваться от воздействия посторонних факторов, которые мешают наблюдению изучаемого явления в "чистом виде". В свою очередь гипотеза, представляющая собой вопрос к природе, должна допускать эмпирическую проверку выводимых из нее некоторых следствий. В этих целях, начиная с Галилея, стали широко использовать математику для количественной оценки результатов экспериментов.

Таким образом, новое экспериментальное естествознание в отличие от натурфилософских догадок и умозрений прошлого стало развиваться в тесном взаимодействии теории и опыта, когда каждая гипотеза или теоретическое предположение систематически проверяются опытом и измерениями. Именно благодаря этому Галилею удалось опровергнуть прежнее предположение, высказанное еще Аристотелем, что путь падающего тела пропорционален его скорости. Предприняв эксперименты с падением тяжелых тел (пушечных ядер), Галилей убедился, что этот путь пропорционален их ускорению, равному 9,81 м/с 2 . Из астрономических достижений Галилея следует отметить открытие спутников Юпитера, а также обнаружение пятен на Солнце и гор на Луне, что подрывало прежнюю веру в совершенство небесного космоса.

Новый крупный шаг в развитии естествознания ознаменовался открытием законов движения планет. Если Галилей имел дело с изучением движения земных тел, то немецкий астроном Иоганн Кеплер (1571--1630) осмелился исследовать движения небесных тел, вторгся в область, которая раньше считалась запретной для науки. Кроме того, для своего исследования он не мог обратиться к эксперименту и поэтому вынужден был воспользоваться многолетними систематическим наблюдениями движения планеты Марс, сделанными датским астрономом Тихо Браге (1546--1601). Перепробовав множество вариантов, Кеплер остановился на гипотезе, что траекторией Марса, как и других планет, является не окружность, а эллипс. Результаты наблюдений Тихо Браге соответствовали этой гипотезе и тем самым подтверждали ее.

Открытие законов движения планет Кеплером имело неоценимое значение для развития естествознания. Оно свидетельствовало, во-первых, о том, что между движениями земных и небесных тел не существует непреодолимой пропасти, поскольку все они подчиняются определенным естественным законам, во-вторых, сам путь открытия законов движения небесных тел в принципе не отличается от открытия законов земных тел. Правда, из-за невозможности осуществления экспериментов с небесными телами для исследования законов их движения пришлось обратиться к наблюдениям. Тем не менее и здесь исследование осуществлялось в тесном взаимодействии теории и наблюдения, тщательной проверке выдвигаемых гипотез измерениями движений небесных тел.

Формирование классической механики и основанной на ней механистической картины мира происходило по двум направлениям:

1) обобщение полученных ранее результатов и прежде всего законов движения свободно падающих тел, открытых Галилеем, а также законов движения планет, сформулированных Кеплером;

2) создание методов для количественного анализа механического движения в целом.

Известно, что Ньютон создал свой вариант дифференциального и интегрального исчисления непосредственно для решения основных проблем механики: определения мгновенной скорости как производной от пути по времени движения и ускорения как производной от скорости по времени или второй производной от пути по времени. Благодаря этому ему удалось точно сформулировать основные законы динамики и закон всемирного тяготения. Теперь количественный подход к описанию движения кажется чем-то само собой разумеющимся, но в XVIII в. это было крупнейшим завоеванием научной мысли. Для сравнения достаточно отметить, что китайская наука, несмотря на ее несомненные достижения в эмпирических областях (изобретение пороха, бумаги, компаса и другие открытия), так и не смогла подняться до установления количественных закономерностей движения. Решающую же роль в становлении механики сыграл, как уже отмечалось, экспериментальный метод, который обеспечил возможность проверять все догадки, предположения и гипотезы с помощью тщательно продуманных опытов.

Ньютон, как и его предшественники, придавал большое значение наблюдениям и эксперименту, видя в них важнейший критерий для отделения ложных гипотез от истинных. Поэтому он резко выступал против допущения так называемых скрытых качеств, с помощью которых последователи Аристотеля пытались объяснить многие явления и процессы природы.

Сказать, что каждый род вещей наделен особым скрытым качеством, при помощи которого он действует и производит эффекты, -- указывал Ньютон, -- значит ничего не сказать.

В связи с этим он выдвигает совершенно новый принцип исследования природы, согласно которому вывести два или три общих начала движения из явлений и после этого изложить, каким образом свойства и действия всех телесных вещей вытекают из этих явных начал, -- было бы очень важным шагом в философии, хотя причины этих начал и не были еще открыты.

Эти начала движения и представляют собой основные законы механики, которые Ньютон точно формулирует в своем главном труде "Математические начала натуральной философии", опубликованном в 1687 г.

Первый закон, который часто называют законом инерции, утверждает:

Всякое тело продолжает удерживаться в своем состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние.

Этот закон, как отмечалось выше, был открыт еще Галилеем, который отказался от прежних наивных представлений, что движение существует лишь тогда, когда на тело действуют силы. Путем мысленных экспериментов он сумел показать, что по мере уменьшения воздействия внешних сил тело будет продолжать свое движение, так что при отсутствии всех внешних сил оно должно оставаться либо в покое, либо в равномерном и прямолинейном движении. Конечно, в реальных движениях никогда нельзя полностью освободиться от воздействия сил трения, сопротивления воздуха и других внешних сил, и поэтому закон инерции представляет собой идеализацию, в которой отвлекаются от действительно сложной картины движения и воображают себе картину идеальную, которую можно получить путем предельного перехода, т.е. посредством непрерывного уменьшения действия на тело внешних сил и перехода к такому состоянию, когда это воздействие станет равным нулю.

Второй основной закон занимает в механике центральное место:

Изменение количества движения пропорционально приложенной действующей силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует.

Третий закон Ньютона:

Действию всегда есть равное и противоположно направленное противодействие, иначе взаимодействия двух тел друг на друга между собой равны и направлены в противопололожные стороны.

Возникает вопрос: каким способом были открыты эти основные законы или принципы механики? Нередко говорят, что они получаются путем обобщения ранее установленных частных или даже специальных законов, какими являются, например, законы Галилея и Кеплера. Если рассуждать по законам логики, такой взгляд нельзя признать правильным, ибо не существует никаких индуктивных правил получения общих утверждений из частных. Ньютон считал, что принципы механики устанавливаются с помощью двух противоположных, но в то же время взаимосвязанных методов -- анализа и синтеза.

Как в математике, так и в натуральной философии, -- писал он, -- исследование трудных предметов методом анализа всегда должно предшествовать методу соединения. Такой анализ состоит в производстве опытов и наблюдений, извлечении общих заключений из них посредством индукции и недопущении иных возражений против заключений, кроме полученных из опыта или других достоверных истин. Ибо гипотезы не должны рассматриваться в экспериментальной философии. И хотя аргументация на основании опытов не является доказательством общих заключений, однако это лучший путь аргументации, допускаемый природой вещей, и может считаться тем более сильным, чем общее индукция... Путем такого анализа мы можем переходить от соединений к ингридиентам, от движений -- к силам, их производящим, и вообще от действий -- к их причинам, от частных причин -- к более общим, пока аргумент не закончится наиболее общей причиной.

Таков метод анализа, синтез же предполагает причины открытыми и установленными в качестве принципов; он состоит в объяснении при помощи принципов явлений, происходящих от них, и доказательстве объяснений.

Чтобы ясно оценить революционный переворот, осуществленный Ньютоном в механике и точном естествознании в целом, необходимо прежде всего противопоставить его метод принципов чисто умозрительным построениям прежней натурфилософии и широко распространенным в его время гипотезам о "скрытых" качествах. О натурфилософском подходе к изучению природы мы уже говорили, отметив, что в подавляющем большинстве такие взгляды были ничем не подкрепленными умозрениями и спекуляциями. И хотя в заголовке книги Ньютона тоже встречается термин "натуральная философия", в XVII и XVIII вв. он обозначал изучение природы, т. е. естествознание. Утверждение Ньютона, что гипотезы не должны рассматриваться в экспериментальной философии, было направлено против гипотез о "скрытых" качествах, подлинные же гипотезы, допускающие экспериментальную проверку, составляют основу и исходный пункт всех исследований в естествознании. Как нетрудно догадаться, сами принципы тоже являются гипотезами глубокого и весьма общего характера.

При разработке своего метода принципов Ньютон ориентировался на аксиоматический метод, блестяще примененный Евклидом при построении элементарной геометрии. Однако вместо аксиом он опирался на принципы, а математические доказательства отличал от экспериментальных, поскольку последние имеют не строго достоверный, а лишь вероятностный характер. Важно также обратить внимание на то, что знание принципов или законов, управляющих явлениями, не предполагает раскрытия их причин. В этом можно убедиться из оценки Ньютоном закона всемирного тяготения. Он всегда подчеркивал, что этот закон устанавливает лишь количественную зависимость силы тяготения от тяготеющих масс и квадрата расстояния между ними.

Что же касается причины тяготения, то он считал ее раскрытие делом дальнейших исследований.

Довольно того, что тяготение на самом деле существует и действует согласно изложенным нами законам и вполне достаточно для объяснения всех движений небесных тел и моря, -- писал Ньютон.

Открытие принципов механики действительно означает подлинно революционный переворот, который связан с переходом от натурфилософских догадок и гипотез о "скрытых" качествах и т. п. спекулятивных измышлений к точному экспериментальному естествознанию, в котором все предположения, гипотезы и теоретические построения проверялись наблюдениями и опытом. Поскольку в механике отвлекаются от качественных изменений тел, постольку "для ее анализа можно было широко пользоваться математическими абстракциями и созданным самим Ньютоном и одновременно Лейбницем (1646--1716) анализом бесконечно малых. Благодаря этому изучение механических процессов было сведено к точному математическому их описанию.

Для такого описания необходимо и достаточно было задать координаты тела и его скорость (или импульс mv), a также и уравнение его движения. Все последующие состояния движущегося тела точно и однозначно определялись его первоначальным состоянием. Таким образом, задав это состояние, можно было определить любое другое его состояние как в будущем, так и в прошлом. Выходит, что время не оказывает никакого влияния на изменение движущихся тел, так что в уравнениях движения знак времени можно было менять на обратный. Очевидно, что подобное представление было идеализацией реальных процессов, поскольку оно абстрагируется от фактических изменений, происходящих с течением времени.

Следовательно, для классической механики и механистической картины мира в целом характерна симметрия процессов во времени, которая выражается в обратимости времени. Отсюда легко возникает впечатление, что никаких реальных изменений при механическом перемещении тел не происходит. Задав уравнение движения тела, его координаты и скорость в некоторый момент времени, который часто называют начальным его состоянием, мы можем точно и однозначно определить его состояние в любой другой момент времени в будущем или прошлом. Сформулируем характерные особенности механистической картины мира.

1. Все состояния механического движения тел по отношению ко времени оказываются в принципе одинаковыми, поскольку время считается обратимым.

2. Все механические процессы подчиняются принципу строгого или жесткого детерминизма, суть которого состоит в признании возможности точного и однозначного определения состояния механической системы ее предыдущим состоянием.

Согласно этому принципу, случайность целиком исключается из природы. Все в мире строго детерминировано (или определено) предшествующими состояниями, событиями и явлениями. При распространении указанного принципа на действия и поведение людей неизбежно приходят к фатализму. Сам окружающий нас мир при механистической картине превращается в грандиозную машину, все последующие состояния которой точно и однозначно определяются ее предшествующими состояниями. Такую точку зрения на природу наиболее ясно и образно выразил выдающийся французский ученый XVTII в. Пьер Симон Лаплас (1749--2827):

Ум, которому были бы известны для какого-либо данного момента все силы, одушевляющие природу, если бы вдобавок он оказался достаточно обширным, чтобы подчинить все данные анализу, обнял бы в одной формуле движения величайших тел Вселенной наравне с движениями легчайших атомов; не осталось бы ничего, что было бы для него недостоверно, и будущее, так же как и прошедшее предстало бы перед его взором.

3. Пространство и время никак не связаны с движениями тел, они имеют абсолютный характер.

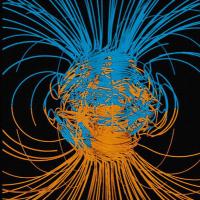

В связи с этим Ньютон и вводит понятия абсолютного, или математического, пространства и времени. Такая картина напоминает представления о мире древних атомистов, которые считали, что атомы движутся в пустом пространстве. Подобно этому в ньютоновской механике пространство оказывается простым вместилищем движущихся в нем тел, которые не оказывают на него никакого влияния. Как мы покажем далее, такие представления были подвергнуты резкой критике в теории относительности.

4. Тенденция свести закономерности более высоких форм движения материи к законам простейшей его формы-- механическому движению.

Такое стремление встретило критику со стороны биологов, медиков и некоторых химиков уже в XVIII в. Против него выступили также выдающиеся философы-материалисты Дени Дидро (1713--1784) и Поль Гольбах (1723--1789), не говоря уже о виталистах, которые приписывали живым организмам особую "жизненную силу", наличием которой они отличаются якобы от неживых тел. Из курса философии вы уже знаете, что механицизм, пытавшийся подходить ко всем без исключения процессам с точки зрения принципов и масштабов механики, явился одной из предпосылок возникновения метафизического метода мышления.

5. Связь механицизма с принципом дальнодействия, согласно которому действия и сигналы могут передаваться в пустом пространстве с какой угодно скоростью.

В частности, предполагалось, что гравитационные силы, или силы притяжения, действуют без какой-либо промежуточной среды, но сила их убывает с квадратом расстояния между телами. Сам Ньютон, как мы видели, вопрос о природе этих сил оставил решать будущим поколениям.

Все перечисленные и некоторые другие особенности предопределили ограниченность механистической картины мира, которые преодолевались в ходе последующего развития естествознания.

1. Естественно-научные взгляды и методология Леонардо да Винчи.

3. Галелео Галилей и рождение опытного естествознания.

4. Иоган Кеплер и открытие законов небесной механики.

6. Успехи и трудности механической картины Мира.

Механическая картина Мира.

1.Естественно-научные взгляды и методология Леонардо да Винчи.

Новая наука, и в частности физика, начинается с Галилея и Ньютона.

Но она, как и новая культура, не явилась непосредственным продолжением науки и культуры средних веков. На рубеже 15 в. старую, средневековую культуру стран Западной и Центральной Европы сменила новую культуру, характерными чертами которой были гуманизм, восстановление интереса к античности, возрождение античных ценностей, отрицание схоластики, вера в возможности человека и его разума.

Это эпоха Возрождения. В это время необычайно быстро развивается живопись, скульптура, архитектура, литература и новое опытное естествознание. И среди этих титанов эпохи Возрождения одним из первых следует назвать Леонардо да Винчи, «которому обязаны важнейшими открытиями самые разнообразные отрасли физики».

Для Леонардо искусство всегда было наукой. Заниматься искусством значило для него производить научные выкладки, наблюдения и опыты. Связь живописи с оптикой и физикой, с анатомией и математикой заставляла

Леонардо становится ученым. Особенно высоко Леонардо ценил математику.

Математика Леонардо – это математика постоянной величины, оно, конечно, не могла овладеть сложными проблемами движения. Простота математического аппарата и сложность задач, за которые он брался в физики и технике, в ряде случаев заставляли его заменять математические выкладки наблюдением и измерением, приводили к изобретению многих приборов.

Что касается воззрений Леонардо да Винчи на пространство и время, то они были такими же, как и у Аристотеля.

Очень характерно для механики Леонардо да Винчи стремление вникнуть в сущность колебательного движения. Он приблизился к современной трактовке понятия резонанса, говоря о росте амплитуды колебаний при совпадении собственной частоты системы с частотой из вне.

Большое место в трудах Леонардо занимала гидравлика. Он начал заниматься гидравликой еще в ученические годы и возвращался к ней в течении всей своей жизни. Леонардо спроектировал и частично осуществил постройку ряда каналов. Он почти в плотную приблизился к формулировки закона Паскаля, а в теории сообщающихся сосудов практически предвосхитил идеи 17 в.

Леонардо в первые и много занимался вопросами полета. Первые исследования, рисунки и чертежи, посвященные летательным аппаратам, относится, примерно, к 1487 г. В его летательном аппарате применялись металлические части; человек располагался горизонтально, приводя механизм в движение руками и ногами.

Он построил модель планера и готовил его испытание. Стремление обезопасить человека в процессе этих испытаний привело его к изобретению парашюта.

Во времена Леонардо да Винчи беспредельно господствовала геоцентрическая система мира Птолемея. На несостоятельность ее Леонардо указывал неоднократно. Можно считать, что Леонардо независимо от

Коперника приблизился к пониманию гелиоцентрической системы мира.

Леонардо пытливо наблюдал природу, и уже по одной этой причине он не мог не интересоваться вопросами геологии, палеонтологии и агрономии.

Так родилась его теория окаменелостей. Леонардо не боится отказаться от библейских представлений о катастрофах и наводнениях на Земле. Он утверждает, что нахождение окаменелых раковин и растений в загадочных местах ничего общего не имеет с библейскими утверждениями, а вызвано медленным перемещением суши и моря.

Трудно перечислись все инженерные проблемы, над которыми работал пытливый ум Леонардо. Он изобрел много типов станков для прядения, тканья и других целей. Среди сохранившихся его записей есть описание циркуля с передвижным центром, землечерпалки, приспособление для водолаза, различных типов бурового инструмента. Особенно много изобретений сделал Леонардо в области военного и военно-инженерного дела.

В 1502 – 1503 гг. Леонардо да Винчи пишет письмо турецкому султану, где предлагает ему несколько своих изобретений и проектов, в том числе проект моста через бухту Золотой Рог, который соединил бы Галату со

Стамбулом и под котором могли бы проплывать парусные судна.

В этот же период Леонардо да Винчи составляет проект моста через

Босфор. Это бал бы огромный мост шириной около 24 метра, высотой от вода

41 метр и длиной 350 метров, причем 233 метра шли над морем, остальные

117 метра – над сушей. Это были исключительно смелые проекты и идеи, получившие свою реализацию значительно позднее.

Многие художники того времени, несмотря на строгий запрет церкви, изучали анатомию человека. Леонардо вначале интересовался вопросами анатомии как художник. Он изучал мускулатуру тела при различных положениях рук и ног, но вскоре значительно расширил объем анатомических исследований: он стал интересоваться сердцем, кровеносной системой, легкими; он впервые дал правильное описание позвоночного столба и приблизился к современному пониманию роли легких в организме. Значение анатомических работ Леонардо для развития медицины бесспорно. Следует заметить, что деятельность организма, его различных органов, разнообразные движения Леонардо да Винчи рассматривал с точки зрения механики.

Можно только удивляться и восхищаться многогранностью интересов и пытливостью ума этого мыслителя.

Подводя итоги научной деятельности этого гиганта, хотелось бы обратить внимание на его методологические взгляды.

«Истолкователем природы является опыт. Он не обманывает никогда, ошибаются только наши суждения, которые ждут от него то, что он не способен дать. Надо производить опыты, изменяя обстоятельства, пока не извлечем из них общих правил».

Высоко ценя роль опыта, роль практики, Леонардо да Винчи не был узким практицистом, он хорошо сознавал необходимость теории:

«Увлекающийся практикой без науки – словно кормчий, входящий на корабль без руля или компаса: он никогда не уверен, куда плывет. Всегда практики должна быть воздвигнута на хорошей теории. Наука – полководец, а практика – солдаты». Такова методология познания Леонарда да Винчи, сохранившая свою ценность и по сей день.

2. Гелиоцентрическая система Мира Николая Коперника.

Геоцентрическая система Птолемея, несмотря на высказываемые сомнения в ее правильность и верные догадки о движении Земли, продержалась в науке 14 веков. И только с началом географических открытий, с переходом от феодального средневековья к новому времени назрела необходимость заменить теорию Птолемея новой.

В1506г. Коперник, получив образование (математика, каноническое право, медицина, астрономия) вернулся из Италии на Родину в Польшу и в течение 10 лет оформил свои идеи, рожденные в годы учебы и странствий, в виде научной теории – гелиоцентрической системы Мира. В этой системе

Коперник низвел Землю до роли рядовой планеты, Солнце он поместил в центре системы, а все планеты вместе с Землей двигались вокруг Солнца по круговым орбитам. В течение 16 лет Коперник ведет астрономические наблюдения Солнца, звезд и планет. В1532г., накануне своего шестидесятилетия, он закончил труд всей своей жизни “О вращениях небесных сфер”. В феврале 1543 г., бессмертное творение Н. Коперника “о вращениях небесных сфер” было напечатано Но сам Коперник увидел свою книгу лишь за несколько часов до смерти (24 мая 1543 г.). Сочинение “О вращениях небесных сфер” состоит из 6 книг. В первой книге приводятся все логические и физические аргументы в пользу движения Земли. Вторая книга содержит элементы сферической астрономии и заканчивается каталогом, содержащим координаты 1025 звезд. Третья книга содержит теорию движения Солнца, четвертая книга – теорию движения Луны. Самой главной является пятая книга, в которой дано полное развитие гелиоцентрической теории планетных движений со всеми математическими доказательствами. В шестой книге изложено видимое движение планет.

Огромное значение созданной Коперником гелиоцентрической системы

Мира обнаружилось после того, как Кеплер открыл истинные законы эллиптического движения планет, а И.Ньютон на их основе – закон всемирного тяготения; когда Леверье и Адамс на основании данных этой системы предсказали существование и теоретически определили местоположение неизвестной планеты (Нептун), а Галле, направив телескоп в указанную ими точку неба, открыл неизвестную планету. В настоящее время учение Коперника не утратило своего значение т.к. оно раскрыло истинную картину Мира и совершило революционный переворот “в развитии системы научного мировоззрения”.

3. Галилео Галилей и рождение опытного естествознания.

Галилео Галилей – великий итальянский ученый, один из создателей классической механики, родился 15 февраля 1564г., в семье небогатого пизанского дворянина. Первое образование Галилей получил в монастыре.

Семнадцати лет он поступает в Пизанский университет сначала на медицинский факультет, а затем переходит на юридический, где основате6льно изучает математику и философию. В 1589г. Галилей был назначен профессором математики в Пизанский университет. В эти годы

Галилей занимается опровержением учений Аристотеля о пропорциональности скорости падения весу тела. Чтобы опровергнуть данное учение он берет два тела, одинаковые по форме и размерам (чугунный и деревянный шары).

Находя соотношения между скоростью падения и временем падения, между пройденным путем и временем падения, Галилей опроверг многовековое заблуждение и доказал постоянство ускорения свободного падения. Но в университете механику и астрономию приходилось излагать в духе

Аристотеля и Птолемея. В 1592г он становится профессором университета в

Падуе, где проработал 18 лет (по 1610г.). К концу падуанского периода

Галилей начинает открыто выступать против системы Птолемея –

Аристотеля.

Сделав зрительную трубу с увеличением в 32 раза и направив ее на небо, Галилей обнаружил неровности Луны; Млечный Путь оказался состоящим из множества звезд, число которых росло с ростом увеличения трубы; у Юпитера были найдены четыре спутника. Все это не соответствовало учению Аристотеля о противоположности земного и небесного, а подтверждало систему Коперника.

В 1612г Галилей издает “Рассуждения о телах, пребывающих в воде, и тех, которые в ней движутся”, эта работа была направлена против механики Аристотеля. Вслед за ней появляется письмо Галилея о солнечных пятнах. Это было тоже опровержение Аристотеля, но оно не могло пройти незамеченным церковью, церковь обвиняет Галилея в том, что он доказывает движение Земли и неподвижность Солнца; они пытаются добиться запрещения учения Коперника. В 1615г Галилей едет в Рим, чтобы защитить себя и предотвратить запрещение учения Коперника. Но 5 марта

1616г учение Коперника “как ложное и целиком противное Священному

Писанию” было запрещено, Галилей получил от святой инквизиции негласный приказ молчать. В 1623г он снова едет в Рим, чтобы добиться отмены ограничений в своей научной деятельности, но официальной отмены ограничений ему добиться не удалось. Несмотря на ограничения Галилей готовит к опубликованию свою основную работу “Диалог о двух главнейших системах мира: Птолемеевой и Коперниковой”. В феврале 1632г книга вышла в свет, туда вошли все произведения Галилея, все то, что было создано им с 1590г по1625г. Цель ученого – представить не только асторономические, но и механические доводы в пользу истинности учения

Коперника.

Вращение Земли, по словам Птолемея, должно было бы рассеять находящиеся на ней тела; тела при падении должны были бы двигаться не вертикально, а наклонно, так как они будут отставать от движущейся

Земли; птицы и облака должны были бы уноситься на запад. Опровергая эти аргументы Галилей приходит к открытию закона инерции. Открытием этого закона было ликвидировано многовековое заблуждение, выдвинутое

Аристотелем, о необходимости постоянной силы для поддержания равномерного движения. Современная формулировка этого закона такова:

Всякое тело сохраняет состояние покоя или равномерного и прямолинейного движения до тех пор, пока воздействие со стороны других тел не выведет его из этого состояния. Галилей определил механический принцип относительности: никакими механическими опытами, проведенными внутри замкнутой инерциальной системы, невозможно установить: покоится система или движется равномерно и прямолинейно.

Разговоры собеседников о различных астрономических открытиях

(неровностях Луны, пятнах на Солнце, фазах Венеры, спутниках Юпитера) утверждает мысль о справедливости теории Коперника.

Успех “Диалога” был потрясающим, единомышленники восторженно приветствуют Галилея с открытием новой эры в изучении природы.

Противники же в свою очередь пустили слух, что под маской защитника

Аристотеля и Птолемея выведен сам Папа. Началась травля Галилея, в сентябре Галилею было передано повеление папской инквизиции явиться в

Рим, но из –за болезни Галилея дают небольшую отсрочку. В феврале 1633г

Галилей прибывает в Рим, на допросе он отрицал, что разделял

Коперниково учение после того, как инквизиция объявила его еретическим.

Галилей твердо стоял на том, что в дискуссионном порядке о гелиоцентрической системе Мира и писать, и говорить не запрещалось, а сама книга была выпущена с разрешения цензуры. После допроса Галилей был арестован и заключен в кандалы инквизиции. 22 июня 1633г в церкви

Святой Марии при большом стечении народа состоялся последний акт судилища над Галилеем. По приговору его книга была запрещена, а сам он подлежит тюремному заключению, длительность, которого оставлена на усмотрение Святой службы. Унизительный акт судилища и отречения сильно подорвали здоровье больного Галилея, но несмотря не на все Галилей мысленно видел свое будущее произведение “Беседы и математические доказательства”, в котором идеи “Диалога” получали свое дальнейшее развитие. «Беседы» были закончены в 1637г. В книге обобщено все то, что сделал Галилей в области механики. В 1642г Галилея не стало. Ушел из жизни один из замечательных мыслителей, великий астроном, механик, физик, математик.

Галилей считается одним из основоположников опытного естествознания и новой науки. Именно он сформулировал требования к научному эксперименту, состоящие в устранении побочных обстоятельств, в умении видеть главное. Путем эксперимента Галилей опроверг учение Аристотеля о пропорциональности скорости падения весу тела, показал, что воздух имеет вес и определил его плотность. Он был первым, кто направил зрительную трубу на небо в научных целях, тем самым, расширив сферу познания. Мысленные эксперименты Галилея построены на идеализации движения шаров, тележек и других материальных объектов по горизонтали и наклонной плоскости. Мысленный эксперимент получил в дальнейшем широкое распространение в физике и стал важнейшим методом познания, им пользовался Максвелл при создании теории электромагнитного поля.

Мысленные эксперименты позволили многим ученым (Максвелл, Больцман,

Карно и др.) установить закономерности в хаотическом тепловом движении и термодинамики. Таким образом, и принцип относительности Галилея, получивший свое дальнейшее развитие в теории относительности, и мысленный эксперимент, введенный в науку им же и ставший необходимым методом современной физики, свидетельствуют о чрезвычайно высоком методологическом уровне, на котором в своих исследованиях стоял великий итальянский ученый.

4.Иоган Кеплер и открытие законов небесной механики.

Иоган Кеплер родился 27 декабря 1571г, отец его, Генрих Кеплер, разорившийся дворянин, служил простым солдатом, мать – дочь деревенского трактирщика, не умела читать и писать. При рождении мальчик чудом остался жив. Когда ему исполнилось четыре года родители бросили его, в 13 лет он умирал в третий раз, но жизнь не покидала его.

Окончив в 1579г монастырскую школу, Кеплер перевелся в духовную трехгодичную школу, после которой остался в Тюбингенской семинарии, а после – в Тюбингенском университете. В университете он познакомился с учением Коперника, став его горячим сторонником. Работая учителем математики и философии в училище г. Граца, он вместе с преподаванием стал заниматься научной работой по астрономии, а также составлять календари и гороскопы. Кеплер был вынужден заниматься астрологией, чтобы не умереть с голоду, прокормить свою семью и вести исследования по астрономии.

За свою жизнь Кеплер написал много работ. Его первая книга, изданная в 1597г., вышла под интересным названием «Космографическая тайна». Кеплер поставил задачу найти числовые отношения между орбитами планет. Пробуя различные комбинации чисел, он пришел к геометрической схеме, по которой можно было отыскивать расстояния планет от Солнца.

Свою работу Кеплер отослал датскому астроному Тихо Браге и Г.Галилею.

Из-за преследования со стороны католической церкви жизнь на родине стала невыносимой, и Кеплер едет в Прагу. Там он был назначен имперским математиком и должен был работать под руководством Тихо Браге – имперского астронома. В 1601г умирает Тихо Браге и в руках Кеплера оказался журнал тридцатилетних наблюдений «короля астрономии».

В 1609г появилась на свет книга Кеплера «Новая астрономия или

Небесная физика с комментариями на движение планеты Марс по наблюдениям

Тихо Браге». В течение восьми лет трудился он над расчетами, семьдесят раз пришлось повторять каждое вычисление, но, не смотря не на все он сформулировал первые два закона о движении планет:

1. Все планеты движутся по эллипсам, в одном из фокусов которых находится Солнце.

2. Радиус-вектор, проведенный от Солнца к планете, за равные промежутки времени описывает равные площади.

Нужда и несчастье продолжает преследовать его, в 1611г умерли его жена и сын, и он остался с двумя детьми на руках. Материальная нужда заставила его покинуть Прагу, и он уехал в Линц, где он занял место преподавателя математики. В 1615г он получает известие об обвинении его матери в колдовстве. Всю свою силу и находчивость он тратит, чтобы спасти мать от костра, в 1621 он добивается ее освобождения. Даже после таких ударов судьбы сила духа не покидает его, и он выпускает новую работу «Гармония мира», содержащую третий закон небесной механики: квадраты периодов обращения планет относятся как кубы больших полуосей их орбит.

Другие наиболее известные работы Кеплера это: «Рудольфовы таблицы»

- астрономические планетные таблицы, над которыми Кеплер работал 20 лет. Названы были в честь императора Рудольфа 2. Эти таблицы служили морякам и астрономам, составителям календарей и астрологам и только в

19 веке были заменены более точными. Своими работами по математике

Кеплер внес большой вклад в теорию конических

Сечений, в разработку теории логарифмов, способствовал разработке интегрального исчисления и изобретению первой вычислительной машины.

В1618г начинается Тридцатилетняя война. Казна по прежнему пуста Кеплер живет случайными заработками, совершая многочисленные поездки в

Регенсбург с хлопотами о выдаче жалованья. Во время одной из таких поездок Кеплер заболел и умер. В 1774г Петербургская Академия наук купила большую часть архива Кеплера.

Этому замечательному человеку и большому ученому на его родине, в

Вейле и Регенсбурге, поставлены памятнике и открыты музеи. Кеплеру суждено бессмертие в награду за его настойчивость и изобретательность, с которой он возобновлял свои попытки разгадать тайны Природы, за открытые им законы движения планет.

В 1996г исполнилось 425 лет со дня рождения одного из величайших астрономов мира Иоганна Кеплера.

5. Механика и методология Исаака Ньютона.

В 1987г исполнилось 300 лет со времени выхода в свет выдающегося труда профессора Кембриджского университета Исаака Ньютона

«Математические начала натуральной философии».

В своем фундаментальном труде, содержащем в русском переводе 700 страниц, гениальный английский физик, астроном и математик изложил систему законов механики, закон всемирного тяготения, дал общий подход к исследованию различных явлений на основе «метода принципов», т.е. работа имела не только большое научное, но и большое методологическое значение. Для Ньютона было очень важно наследие его предшественников:

«Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов.».

Среди этих гигантов в первую очередь следует назвать Галилея и Кеплера.

В 27 лет он стал профессором Кембриджского университета.

В своих работах по оптике Ньютон поставил очень важный и сложный вопрос: «Не являются ли лучи света очень мелкими частицами, испускаемыми светящимися телами?» И гипотеза истечения, а затем и корпускулярная теория, признанная безоговорочно его последователями и подкрепленная авторитетом Ньютона, господствующей в оптике 18 в. С этой теорией многие не соглашались т.к. на ее основе невозможно было объяснить интерференцию и дифракцию света. В теории света Ньютон хотел объединить корпускулярные и волновые представления. По этому поводу у

Ньютона было две интересные мысли:

1.О возможном превращении тел в свет и обратно. В 1933-1934гг. были впервые открыты факты превращения электрона и позитрона в гамма-кванты

(фотоны) и рождение электрона и позитрона при взаимодействии фотона с заряженными частицами. Это фундаментальное открытие современной физики элементарных частиц.

2.О влиянии тел на распространение света.

Вершиной научного творения Ньютона являются «Начала..». Примерно два с половиной года напряженной работы стоило Ньютону подготовка первого издания «Начал..». Книга состояла из трех частей: в первых двух излагались законы движения тел, третья часть была посвящена системе

Мира. К первому изданию Ньютон написал собственное предисловие, где он говорит о тенденции современного ему естествознания «подчинить явления природы законам математики». Далее Ньютон формулирует назначение работы и задачи физики: «Сочинение это нами предлагается как математические основания физики. Вся трудность физики состоит в том, чтобы по явлениям движения распознать силы природы, а затем, по этим силам объяснить все остальные явления», с этой трудной задачей ему удалось справиться. В качестве первого закона механики Ньютон взял открытый Галилеем закон инерции, сформулировав его более строго. Ядром механики является второй закон, который связывает изменение импульса тела с действующей на него силой т.е. изменение импульса тела в единицу времени равно действующей на него силе и происходит в направлении ее действия. В третьем законе механики было отражено, что действие тел всегда носит характер взаимодействия и что силы действия и противодействия равны по величине и противоположны по направлению. Четвертым законом был закон всемирного тяготения. Высказав положение о всеобщем характере сил тяготения и одинаковой их природе на всех планетах, показав, что «вес тела на всякой планете пропорционален массе этой планете», установив эксперимент пропорциональность массы тела и его веса (сила тяжести),

Ньютон делает вывод, что сила тяготения между телами пропорциональна массам этих тел.

О том, что сила тяготения обратно пропорциональна квадрату расстояния, считали еще до Ньютона много ученых, но только Ньютон сумел логически обосновать и убедительно доказать с помощью законов динамики и эксперимента этот всеобщий закон. Установление пропорциональности между массой и весом означало, что масса является не только мерой инертности, но и мерой гравитации.

В третьей части книги ученый изложил общую систему Мира и небесную механику, теорию сжатия Земли у полюсов, теорию приливов и отливов, движение комет, возмущения в движении планет и т.д., основываясь на законе всемирного тяготения. Теория тяготения вызывала философские дискуссии и нуждалась в дальнейшем доказательстве. Первым стал вопрос о форме Земли. По теории Ньютона Земля была сжата у полюсов, по теории

Декарта – вытянута. Споры были разрешены в результате измерения дуги земного меридиана в экваториальной зоне (Перу) и на севере (Лапландия) двумя экспедициями Парижской Академией наук. Верной оказалась теория

Ньютона.

В работах Ньютона раскрывается его методология и мировоззрение исследований. Ньютон был убежден в существовании материи, пространства и времени, в существовании объективных законов мира, доступных человеческому познанию. Своим стремлением свести все к механики Ньютон поддерживал механистический материализм (механицизм). Несмотря на свои огромные достижения в области естествознания, он глубоко верил в Бога, очень серьезно относился к религии. Он считал, что «мудрость Господня открывается одинаково в строении природы и в священных книгах. Изучать то и другое – дело благородное». Ньютон был автором «Толкования на книгу пророка Даниила», «Апокалипсиса», «Хронологии». Из этого можно сделать вывод, что для Ньютона не было конфликта между наукой и религией, в его мировоззрении уживалось и то и другое.

Свой метод познания сам Ньютон характеризует следующим образом:

«Выве6сти два или три общих принципа движения из явлений и после этого изложить, каким образом свойства и действия всех телесных вещей вытекают из этих явных принципов, было бы очень важным шагом в философии, хотя бы причины этих принципов и не были еще открыты». Под принципами Ньютон подразумевает наиболее общие законы, лежащие в основе физики. Этот метод после был назван методом принципов, требования к исследованию Ньютон изложил в виде 4-х правил:

1. Не должно принимать в природе иных причин сверх тех, которые истинны и достаточны для объяснения явлений.

2. Одинаковым явлениям необходимо приписывать одинаковые причины.

3. Независимые и неизменные при экспериментах свойства тел, подвергнутых исследованию, надо принимать за общие свойства материальных тел.

4. Законы, индуктивно найденные из опыта, нужно считать верными, пока им не противоречат другие наблюдения.

Поскольку принципы устанавливаются путем исследования явлений природы, то вначале они представляют собой гипотезы, из которых путем логической дедукции получают следствия, проверяемые на практике.

Поэтому метод принципов Ньютона является гипотетико-дедуктивный метод, который в современной физике является одним из основных для построения физических теорий. Метод Ньютона получил высокую оценку в методологических высказываниях многих ученых, в том числе А.Эйнштейна и

С.И.Вавилова, но многие ученые также считали, что принципы и гипотезы выводятся прямо из опыта. Следовательно, прямо из опыта путем формальной логики выводится теория, которая имеет только цель связать одни опытные данные с другими.

Очень много вопросов и споров в истории физики вызвали взгляды

Ньютона на пространство и время. Ньютон исходит из того, что в практике люди познают пространство и время путем измерения пространственных отношений между телами и временных отношений между процессами.

Выработанные таким путем понятия пространства и времени Ньютон называет относительными. Он допускает, что в природе существуют не зависящие от этих отношений абсолютные пространство и время, как пу4стые вместилища тел и событий. Пространство и время по Ньютону, не зависят от материи и материальных процессов, что не согласуется с представлениями физики xx века. Поскольку материя у Ньютона является инертной и неспособной к самодвижению, а пустое абсолютное пространство безразлично к материи, то в качестве первоисточника движения он признает «первый толчок», то есть Бога.

Ньютон – этот блестящий гений – указал, по словам Эйнштейна, пути мышления, экспериментальных исследований и практических построений, создал гениальные методы и в совершенстве владел ими, был исключительно изобретателен в нахождении математических и физических доказательств, был самой судьбой поставлен на поворотном пункте умственного развития человечества. Современная физика не отбросила механику Ньютона, она только установила границы ее применимости.

6.Успехи и трудности МКМ

МКМ складывалась под влиянием метафизических материалистических представлений о материи и формах ее существования. Основополагающими идеями этой картины Мира являются классический атомизм и механицизм.

Ядром МКМ является механика Ньютона, в любой физической теории довольно много понятий, но есть основные, в которых проявляется специфика этой теории, ее базис, ее мировоззренческий аспект. К таким понятиям относятся: материя, движение, пространство, время, взаимодействие. Материя – это вещество, состоящее из мельчайших, далее неделимых, абсолютно твердых движущихся частиц (атомов), т.е. в МКМ были приняты дискретные представления о материи. И поэтому важнейшими понятиями в механике были понятия материальной точки и абсолютно твердого тела, материальная точка – это тело, размерами которого в условиях данной задачи можно пренебречь. Абсолютно твердое тело – это система материальных точек, расстояние между которыми остается неизменным.

Пространство. Аристотель отрицал существование пустого пространства, связывая пространство, время и движение. Атомисты же признавали атомы и пустое пространство, в котором атомы движутся.

Ньютон рассматривает два вила пространства: относительное, с которым люди знакомятся путем измерения пространственных отношений между телами, и абсолютное – это пустое вместилище тел, оно не связано с временем и его свойства не зависят от наличия или отсутствия в нем материальных объектов. Оно является трехмерным, непрерывным, бесконечным, однородным, изотропным. Пространственные отношения описываются в МКМ геометрией Евклида.

Время. Ньютон рассматривает два вида времени: относительное и абсолютное. Относительное время познают в процессе измерений.

«Абсолютное, истинное, математическое время само по себе и по самой своей сущности, без всякого отношения к чему – либо внешнему, протекает равномерно и иначе называется длительностно». Таким образом, время – пустое вместилище событий, не зависящее ни от чего, оно течет в одном направлении (от прошлого к будущему), оно непрерывно, бесконечно и везде одинаково (однородно).

Движение. В МКМ признавалось только механическое движение, т.е. изменение положения тела в пространстве с тече6нием времени. Считалось, что любое сложное движение можно представить как сумму пространственных перемещений (принцип суперпозиции). Движение любого тела объяснялось на основе трех законов Ньютона.

Следует заметить, что в механики вопрос о природе сил не имел принципиального значения. Для ее законов и методологии было достаточно, что сила – это количественная характеристика механического взаимодействия тел. Просто она стремилась свести все явления природы к действию сил притяжения и отталкивания, встретив на этом пути непреодолимые трудности.

Важнейшими принципами МКМ являются принцип относительности Галилея, принцип дальнодействия и принцип причинности. Принцип относительности

Галилея утверждает, что все инерциальные системы отсчета (ИСО) с точки зрения механики совершенно равноправны (эквивалентны). Переход от одной инерциальной системы к другой осуществляется на основе преобразований

Галилея.

В МКМ было принято, что взаимодействие передается мгновенно и промежуточная среда в передаче взаимодействия участия не принимает.

Это положение и носит принцип дальнодействия.

Как известно, беспричинных явлений нет, всегда можно выделить причину и следствие, причина и следствие взаимосвязаны, и влияют друг на друга. Следствие может быть причиной другого явления. «Всякое имеющее место явление связано с предшествующим на основании того очевидного принципа, что оно не может возникнуть без производящей причины». В природе могут быть и более сложные связи:

1.У одного и того же следствия могут быть разные причины, например, превращение насыщенного пара в жидкость за счет повышения давления или за счет понижения температуры.

2.В тепловом движении, например, скорость, кинетическая энергия, импульс отдельной частицы изменяются без изменения макропараметров

(температуры, давления, объема), характеризующих систему в целом. В результате развития термодинамики и статистической физики был открыт ряд важных законов, в том числе сохранения и превращения энергии для тепловых процессов (первое начало термодинамики) и закон возрастания энтропии в изолированных системах (второе начало термодинамики).

Термодинамика – это раздел физики, который изучает закономерности перехода энергии из одного вида в другой. Первый закон термодинамики гласит: Тепло, сообщенной системе, расходуется на изменение ее внутренней энергии и на совершение системой работы против внешних сил.

С точки зрения первого начала термодинамики в системе могут протекать любые процессы, лишь бы не нарушался закон сохранения и превращения энергии.

Все реальные процессы являются необратимыми, поскольку наличие сил трения обязательно приводит к переходу упорядоченного движения в неупорядоченное. Для характеристики состояния системы и направленности протекания процессов и была введена в физике особая функция состояния – энтропия. Оказалось, что энтропия замкнутой системы не может убывать.

Замкнутость системы означает, что в ней процессы протекают самопроизвольно, без внешнего влияния. В случае обратимых процессов (а их в реальности нет) энтропия замкнутой системы остается неизменной, в случае необратимых процессов – она возрастает. Таким образом, реально энтропия замкнутой системы может только возрастать, это и есть закон возрастания энтропии (одна из формулировок второго начала термодинамики). Этот закон имеет большое значение для анализа процессов в замкнутых макроскопических системах. Статистический характер этого закона означает его большую фундаментальность по сравнению с динамическими законами.

В современной физике вероятностно-статистические идеи получили широчайшее распространение (статистическая физика, квантовая механика, теория эволюции, генетика, теория информации, теория планирования и т.д.). Несомненно, и их практическая ценность: контроль качества продукции, проверка работы того или иного объекта, оценка надежности агрегата, организация массового обслуживания. Но ни термодинамика, ни статистическая физика не сумели коренным образом изменить представления

МКМ, разрушить ее: МКМ видоизменилась и расширила свои границы.

Развитие физики до середины xlxв шло в основном в рамках ньютоновских воззрений, но все больше новых открытий, особенно в области электрических и магнитных явлений, не вписывались в рамки механических представлений, т.е. МКМ становилась тормозом для новых теорий, и назревала необходимость перехода к новым воззрениям на материю и движение. Несостоятельной оказалась не сама МКМ, а ее исходная философская идея – механицизм. В недрах МКМ стали складываться элементы новой – электромагнитной – картины Мира.

Все сказанное о механической картине Мира можно подытожить следующими выводами:

1.Впечатляющие успехи механики привели к механицизму и представление о механической сущности Мира стало основой мировоззрения. Неделимые атомы составляли основу Природы. Живые существа – это «божественные машины», действующие по законам механики. Бог создал Мир и привел его в движение.

2.В рамках МКМ развивалась молекулярная физика. Представление о теплоте формировалось в двух направлениях: как механическое движение частиц и как движение невесомых, неощутимых «флюидов» (теплород, флогистон).

На основе электрических магнитных «жидкостей» механика стремилась объяснить электрические и магнитные явления, на основе флюида

«жизненная сила» пыталась понять работу живых организмов.

3.Анализ работы тепловых машин привел к возникновению термодинамики, важнейшим достижением которой явилось открытие закона сохранения и превращения энергии. Но в МКМ все виды энергии сводились к энергии механического движения. Макромир и микромир подчинялись одним и тем же механическим законам. Признавались только количественные изменения. Это означало отсутствие развития, т. е. Мир считался метафизическим.

Список используемой литературы:

1. Дягилев Ф.М. «Концепции современного естествознания»

2. Солопов Е.Ф. «Концепции современного естествознания»

Репетиторство

Нужна помощь по изучению какой-либы темы?

Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике.

Отправь заявку

с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.

Диалектика природы и естествознания Константинов Федор Васильевич

2. Механическая картина мира

2. Механическая картина мира

Полноценной наукой физика стала в XVII в., когда появилась общественная необходимость в более глубоком изучении природы. До этого понимание природы основывалось на обыденных знаниях и натурфилософии. Дальнейшее развитие общественного производства было невозможным без более глубокого понимания явлений природы.

При переходе от обыденного к научному пониманию природы большую роль сыграли материалистические идеи. В трудах П. Гассенди и Г. Галилея был восстановлен атомизм древнегреческих философов. При этом на первое место выдвигалось понятие движения. Р. Декарт считал, что оно обусловливает все явления природы. Подлинно революционной была гипотеза Галилея о возможности движения без двигателя (закон инерции). Наконец, И. Ньютон завершил построение новой, революционной для того времени картины природы, сформулировав основные идеи, понятия и принципы, составившие механическую картину мира.

И. Ньютон начинает свой основной трактат («Математические начала натуральной философии») с изложения основных понятий картины мира. Исходя из атомистических представлений о материи, он вводит понятие массы как количества материи, наделяет тела «внутренним врожденным свойством двигаться равномерно и прямолинейно», а отклонение от этого состояния движения связывает с действием на тело «внешней силы». При этом И. Ньютон выдвигает «гипотезу о тяготении» как универсальном свойстве всех тел «тяготеть друг к другу». Поставив перед собой задачу объяснить все явления по наблюдаемым движениям, И. Ньютон дополняет картину мира своим пониманием времени, пространства и движения, которые существуют абсолютно, т. е. независимо от материи.

Как видно, формулируя общие исходные начала своего труда, И. Ньютон изложил определенные физические представления о материи и движении, пространстве и времени, взаимодействии и закономерности в соответствии с философскими идеями Г. Галилея и П. Гассенди (атомистические представления о материи), Р. Декарта, придававшего первостепенное значение движению, и Т. Гоббса, доказывавшего объективность протяженности. При этом одной из ведущих философских идей, которой руководствовался И. Ньютон в своих исследованиях, была идея единства и универсальной взаимосвязи явлений.

На основе механической картины мира Ньютон сформулировал законы движения, которые он считал фундаментальными законами мироздания. Создание механики способствовало ускоренному развитию теоретических методов исследования природы. Как отмечают историки физики, с 1690 по 1750 г. особенно быстрыми темпами развивается математическая физика.

В теоретическом базисе механики И. Ньютона находилась система материальных точек. Исходя из ньютоновских представлений о природе, механической картины мира, Л. Эйлер и Я. Бернулли разработали ряд новых физических теорий - теорию движения твердого тела, теорию упругости и гидродинамику. Ж. Л. Лагранж систематизировал механику и поставил перед собой задачу объяснения всех явлений мироздания чисто аналитическим путем, руководствуясь механикой и механической картиной мира. В конце XVIII и начале XIX в. П. С. Лаплас, реализуя программу Лагранжа в объяснении мироздания, разработал «земную», «небесную» и «молекулярную» механику.

Успехи механической теории в объяснении явлений природы, а также их большое значение для развития техники, для конструирования различных машин и двигателей привели к абсолютизации механической картины мира. Она стала рассматриваться в качестве универсальной научной картины мироздания. Весь мир (включая и человека) понимался как совокупность огромного числа неделимых частиц, перемещающихся в абсолютном пространстве и времени, взаимосвязанных силами тяготения, мгновенно передающимися от тела к телу через пустоту (ньютоновский принцип дальнодействия). Согласно этому принципу, любые события жестко предопределены законами механики, так что если бы существовал, по выражению П. Лапласа, «всеобъемлющий ум», то он мог бы их однозначно предсказывать и предвычислять.

В то же время в конце XVIII - начале XIX в. в физике накапливались эмпирические данные, противоречащие механической картине мира. Так, наряду с рассмотрением системы материальных точек (что полностью соответствовало корпускулярным представлениям о материи) пришлось ввести понятие сплошной среды, связанное по сути дела уже не с корпускулярными, а с континуальными представлениями о материи. Тем самым обнаружилось противоречие между механической картиной мира и некоторыми фактами опыта. Для объяснения световых явлений вводилось понятие эфира - особой тонкой и абсолютно непрерывной «световой материи». Однако уже Ньютон пытался показать, что эти явления можно объяснить, исходя из тех принципов, которые находились в основе созданной им механики. Он разработал корпускулярную теорию света, расширив тем самым содержание механической картины мира.

В XIX в. методы механики были распространены на область тепловых явлений, электричества и магнетизма. Казалось бы, все это свидетельствовало о больших успехах механического понимания мира в качестве общей исходной основы науки. Однако при попытке выйти за пределы механики системы точек приходилось вводить все новые и новые искусственные допущения, которые постепенно готовили крушение механической картины мира. Так, для объяснения теплоты было введено понятие «теплорода», т. е. особой тонкой сплошной материи, для объяснения электричества и магнетизма предположили существование особых непрерывных видов материи - «электрической» и «магнитной» жидкости. Ф. Энгельс критиковал эмпириков, которые думали, что объяснили все явления, подведя под них какое-нибудь неизвестное вещество: световое, тепловое или электрическое. Эти «воображаемые вещества теперь можно считать устраненными», - писал он. И действительно, позднее на основе механической картины мира была построена кинетическая теория тепла, сформулирован закон сохранения и превращения энергии, и таким образом «теплород» был отброшен.

Но механический подход к таким явлениям, как свет, электричество и магнетизм, оказался неприемлемым. Опытные факты искусственно подгонялись под механическую картину мира. Несмотря на множество попыток, механическую модель эфира как материального носителя света, электричества и магнетизма так и не удалось построить. Однако в рамках этой картины мира данному обстоятельству не придавалось принципиального значения, и попытки построить атомистическую модель эфира продолжались даже в XX в. Считая, что такая модель все же в принципе возможна, и ссылаясь на успехи механической картины мира, в частности кинетической теории тепла и статистической механики, многие крупнейшие физики второй половины XIX и даже начала XX в. полагали, что механистическое миропонимание является единственно научным и универсальным. Так, по свидетельству М. Планка, его учитель Ф. Жолли заявлял:

«Конечно, в том или ином уголке можно еще заметить или удалить пылинку или пузырек, но система, как целое, стоит довольно прочно, и теоретическая физика заметно приближается к той степени совершенства, какою уже столетия обладает геометрия».

Не увенчавшиеся успехом попытки объяснить на основе механической картины мира явления света, электричества и магнетизма свидетельствовали о том, что противоречия между общим физическим знанием и частным - данными опыта - фактически оказались непримиримыми. Физика нуждалась в существенном изменении представлений о материи, в смене физической картины мира. Но приверженность физиков к старым догмам мешала пониманию этого принципиально важного обстоятельства.

Из книги Хрестоматия по философии [Часть 2] автора Радугин А. А.Тема 11. Человек во Вселенной. Философская, религиозная и научная картина мира 11.1. Концепция бытия – фундамент ф илософской картины мира Основная задача каждой философии заключается в решении проблемы наличного бытия мира. Решением этой проблемы занимались все философы,

Из книги Философия науки и техники автора Стёпин Вячеслав СеменовичНаучная картина мира Второй блок оснований науки составляет научная картина мира. В развитии современных научных дисциплин особую роль играют обобщённые схемы – образы предмета исследования, посредством которых фиксируются основные системные характеристики

Из книги Прикладная философия автора Герасимов Георгий МихайловичКартина мира Сформулирую в общих чертах существенные с моей точки зрения элементы картины мира, предлагаемой этой философской системой.Существует бесконечная, вездесущая, неизменная во времени нематериальная субстанция, в которой содержится полная информация о всем

Из книги Эволюционная теория познания [врождённые структуры познания в контексте биологии, психологии, лингвистики, философии и теории науки] автора Фоллмер ГерхардG ЯЗЫК И КАРТИНА МИРА Язык является домашним изобретением и мы не должны ожидать, что он далеко выходит за пределы повседневного опыта.(Wilkinson,1963,127)Язык, без сомнения, является одним из важнейших признаков человека. Он является основопологающим средством коммуникации,

Из книги Материалы сайта Savetibet.ru (без фотографий) автора Гьяцо Тензин Из книги Материалы сайта Savetibet.ru автора Гьяцо ТензинЯсная картина мира беседа c российскими журналистами Дхарамсала, Индия 7 октября 2005 В мае 2005 года, в преддверии 70-летнего юбилея Его Святейшества Далай Ламы, группа российских журналистов, представляющих такие издания, как журнал «Итоги», газеты «Новые Известия» и

Из книги Основы философии автора Бабаев ЮрийРелигиозная картина мира Если рассматривать космологическую часть какой-либо религии конкретно, то мы обнаружим определенные различия в частностях понимания мироздания, но принципиальные положения в объяснении исходных положений мироздания повторяются. Обратимся к

Из книги 3. Диалектика природы и естествознания автораФилософская картина мира Философия с самого своего зарождения, в силу объективных потребностей человека, всегда стремилась раскрыть пути к познанию всеобщего, основополагающего, лишь в качестве иллюстрации используя порой признаки составляющих мир элементов бытия.

Из книги Диалектика природы и естествознания автора Константинов Федор Васильевич Из книги Инстинкт и социальное поведение автора Фет Абрам Ильич2. Механическая картина мира Полноценной наукой физика стала в XVII в., когда появилась общественная необходимость в более глубоком изучении природы. До этого понимание природы основывалось на обыденных знаниях и натурфилософии. Дальнейшее развитие общественного

Из книги Философское ориентирование в мире автора Ясперс Карл Теодор3. Электромагнитная картина мира В процессе длительных размышлений о сущности электрических и магнитных явлений М. Фарадей пришел к мысли о необходимости замены корпускулярных представлений о материи континуальными (от лат, continuum - непрерывность). Он писал: «Я чувствую

Из книги Демокрит автора Виц Бронислава Борисовна Из книги История мировой культуры автора Горелов Анатолий АлексеевичМироздание и картина мира Мыслить мироздание - захватывающая мысль. Вместо существования, в котором я есмь, я схватываю в ней единое, которое есть все. Но это - только мысль. Я, как существо, охватывающее (fa?t) мысль о продвижении (Fortschreiten) за пределы всякого особенного

Из книги Генри Торо автора Покровский Никита ЕвгеньевичГлава II. Атомистическая картина мира Исторически условны контуры картины, но безусловно то, что эта картина изображает объективно существующую модель. В. И.

Из книги автораНаучная картина мира В процессе духовной эволюции человечество не получило обещанного счастья, но получило информацию, за что тоже должна быть благодарна культуре. Какова она в наиболее проверенной научной форме? Другими словами, какова современная научная картина

Из книги автора2. Романтическая картина мира Важнейшую цель своего художественно-философского творчества романтики видели в максимально точном выражении становления и развития жизни во всей ее динамике. Органическому строению мира романтики искали эквиваленты в «органических»

Механическая картина мира (М.К.М) – это первая научная картина мира , систематизированный научный образ природы. Создателями М.К.М являются Никола Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей, Иоганн Кеплер, Рене Декарт и Исаак Ньютон. В 1543 году 543 ГОДУ Коперник опубликовал сочинение «О вращениях небесных сфер», в нем изложил теорию гелиоцентрической системы мира . Это учение, в истории науки, является революционным актом, так как после него началась независимость науки от теологии. В 1584 году Бруно опубликовал книгу «О бесконечности Вселенной и мирах», в которой исправил ошибки, допущенные Коперником, считая, что Солнце не находится в центре Вселенной, а является обыкновенной рядовой звездой. Он верил в распространение жизни во Вселенной. В 1609 году Галилей создал трубу для наблюдения космических объектов. В 1610 году, с помощью этой трубы, открыл два спутника Юпитера, установил, что Млечный Путь состоит из множества звезд, открыл горы и кратеры на поверхности Луны. Он впервые установил закон инерции и принцип относительности движения. В1619 году Кеплер опубликовал книгу «Гармония мира», в которой изложил три закона движения планет и тем самым установил структуру Солнечной системы. В 1644 году Декарт – философ, математик, физик и астроном опубликовал «Начала философии». Он взялся за создание единой картины мира. Солнечную систему представлял в виде огромных вихрей. В мире Декарта нет ничего кроме бесконечного пространства и движущихся в нем частиц, в котором для Бога не отведено места.

В 1686 году Ньютон – великий английский физик, математик и астроном, в труде «Математические начала натуральной философии» сформулировал три закона, лежащих в основе классической механики. Затем Ньютон, исходя из законов движения планет, установленных Кеплером, открыл закон всемирного тяготения.

М.К.М состоит из движущихся тел и пустоты, пространство – это вместилище тел, а время – длительность процессов. Пространство и время не имеют связь между собой и с движением материальных тел. Пространство бесконечно и неизменно во времени. Движение тел происходит благодаря «первому толчку» Бога. Аристотель считал, что Бог днем и ночью вращает небосвод, однако Ньютон, исходя из закона инерции, сужает сферу деятельности Бога, освободив его от ежедневной работы. Так, по мере познания мира, меньше места оставалось Богу. Мир Ньютона – это мир, однажды заведенный как некий механизм и запущенный на вечные времена, подобно заводным часам.

Все явления и процессы природы предопределены законами Ньютона – так считал французский ученый Симон Лаплас и разработал механический детерминизм . Однако развитие науки показало несостоятельность идеи Лапласа, так как законы Ньютона верны только в макромире.

М.К.М превратила многогранный мир в бесцветную схему, где нет ничего кроме движущихся тел, имеющих различные начальные условия: скорость и координаты. Данная теория утверждает неизменность природы. По ней звезды покоились неподвижно на своих местах. Земля, ее климат , рельеф оставались неизменными. Виды растений и животных были установлены раз и навсегда. Согласно М.К.М между микро- и макромиром нет принципиальной разницы, и все причинно - следственные связи считались однозначными и предопределенными. В середине XIX века накопился огромный мир фактов, связанных с электрическими и магнитными полями, качественным изменением и развитием объектов природы, которые невозможно было объяснить с позиции МКМ. В итоге от данной теории отказались, заменив ее электромагнитной картиной мира.

1 Последующие шаги в создании новой картины мира были сделаны итальянским ученым, одним из основателей точного естествознания Галилео Галилеем (1564-1642 гг.) и немецким астрономом Иоганном Кеплером (1571-1630 гг.). Оба они были убежденными последователями Коперника. Галилей впервые использовал подзорную трубу собственной конструкции для астрономических наблюдений, обнаружив горы на Луне, т.е. открыв, что Луна имеет не идеальную форму шара, присущую якобы лишь телам «небесной природы», а имеет вполне «земную» природу. Таким образом, была поколеблена идея, идущая еще от Аристотеля, о принципиальном различии между «совершенными» небесными телами и несовершенными земными. Другие астрономические открытия Галилея - обнаружение четырех спутников Юпитера (1610 г.), выявление фаз Венеры, наблюдение пятен на Солнце - имели огромное мировоззренческое значение, подтверждающее материальное единство мира. Наглядно было показано, что Земля не является единственным центром, вокруг которого должны обращаться все тела. Наконец, он доказывает, что Млечный путь состоит из скоплений бесчисленных звезд. Эти астрономические открытия совершили подлинный переворот в астрономической науке. Это было важным доказательством в пользу коперниковскои системы мира.Галилео Галилей выступил также противником механики и астрономии Аристотеля. Он опровергал учение Аристотеля о том, что тяжелые тела падают быстрее, чем легкие. Изучая кинематику движения тел, он впервые использовал понятие инерции. Согласно господствовавшей тогда аристотелевской концепции понятие инерции не существовало и считалось, что всякое движение, кроме естественного, требует непрекращающегося воздействия, и прекращение воздействия приводит к немедленному прекращению движения. Галилей выступил против такой концепции.

Используя понятие инерции, Галилей объяснил, почему Земля при обращении вокруг Солнца и вращении вокруг своей оси сохраняет как атмосферу, так и все, что находится в атмосфере и на земной поверхности. Здесь проявился открытый Галилеем принцип относительности для механических явлений, известный как принцип относительности Галилея и утверждающий, что если законы механики справедливы в одной системе координат, то они справедливы и в любой другой системе координат, движущейся прямолинейно и равномерно относительно первой, т.е. в инерциальных системах отсчета. В другой формулировке закон звучит так: никакими опытами, проведенными в инерциальной системе отсчета, нельзя доказать, покоится система отсчета или движется! равномерно и прямолинейно. Все законы механики во всех инерциальных системах отсчета проявляются одинаково, в них пространство и время носят абсолютный характер, т.е. интервал времени и размеры тел не зависят от состояния движения системы отсчета.

Одновременно с законом инерции Галилей использовал и другое основное положение классической механики - закон независимости действия сил. Он применил его к движению тел в поле силы тяжести Земли.

В своих философских воззрениях, опирающихся на естественнонаучные выводы, Галилей стоит на позициях новой основанной им механической натурфилософии, механистического естествознания.

Он исходит из признания бесконечной и вечной Вселенной, всюду единой. Утверждает, что небесный мир состоит из таких же физических тел, как и Земля. Все явления природы, по его мнению, подчиняются одинаковым законам механики. Сама материя как реальная субстанция вещей состоит из абсолютно неизменных атомов (здесь Галилей опирается на атомизм Демокрита); всевозможные ее проявления сводятся к чисто количественным свойствам, поэтому все в природе можно измерить и вычислить; движение материи выступает в единой, универсальной механической форме. Во всех явлениях природы, по представлениям Галилея, обнаруживается строгая механическая причинность, поэтому в отыскании причин явлений и познании их внутренней необходимости состоит основная, подлинная цель науки, «высшая ступень знания».

Источником познания, по Галилею, является опыт. Он осуждал схоластику, оторванную от действительности и опирающуюся исключительно на авторитеты. Метод научного исследования Галилея сводился к тому, что из наблюдений и опытов устанавливается предположение - гипотеза, проверка которой на практике дает физический закон. В основных чертах этот метод стал методом естествознания.

До Галилея физика и математика существовали порознь. Он связал физику, объясняющую характер и причины движения, и математику, позволяющую описать это движение, т.е. сформулировать его закон. Как один из основателей классической механики, Галилей сделал два принципиально важных шага: обратился к физическому опыту и связал физику с математикой.

При разработке своей системы мира Коперник исходил из предположения, что Земля и планеты обращаются вокруг Солнца по круговым орбитам. Чтобы объяснить сложное движение планет по эклиптике, ему пришлось ввести в свою систему 48 эпициклов. И лишь благодаря усилиям немецкого астронома Иоганна Кеплера система мира Коперника приобрела простой и стройный вид. Кеплер совершил следующий шаг - открыл эллиптическую форму орбит и три закона, движения планет вокруг Солнца. Первые два закона Кеплера были опубликованы в 1609 г., третий - в I 1619 г. Наиболее важным для понимания общего устройства Солнечной системы был первый закон, утверждавший, что планеты обращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, а Солнце находится в фокусе одного из этих эллипсов. В свое время греки предполагали, что все небесные тела должны двигаться по кругу, потому что круг - самая совершенная из всех кривых. Хотя греки знали многое об эллипсах и их математических свойствах, они не дошли до понимания того, что, небесные тела могут двигаться как-то иначе, нежели по кругам или сложным сочетаниям кругов. Кеплер первым отважился высказать такую идею. Его законы имели решающее значение в истории науки прежде всего потому, что они способствовали доказательству закона тяготения Ньютона.

Кеплер настаивал на физическом объяснении явлений природы, не признавал теологических представлений (например, он доказывал, что кометы являются материальными телами), а также антропоморфного понимания природы, наделения ее духоподобными силами, выступал против алхимиков и астрологов.

Учение Кеплера о законах движения планет имело огромное значение для формирования естественнонаучной картины мира, i открывало путь к поиску более общих законов механического движения материальных тел и систем.

В трудах современников Галилея и Кеплера итальянского физика и математика Эванджелисты Торричелли (1608-1647 гг.) и французского математика, физика и философа Блеза Паскаля (1623-1662 гг.) развивалась экспериментальная физика. Кроме решения задачи о движении тела, брошенного под углом к гори-1 зонту, Торричелли впервые экспериментально доказал существование атмосферного давления в опытах с трубками со ртутью. Паскаль вошел в историю физики как автор закона о всесторонней равномерной передаче давления жидкости, закона сообщающихся сосудов и теории гидравлического пресса.

Становление и дальнейшее развитие механики зависело от математических описаний физических закономерностей, и в этом направлении необходимо выделить работы французского ученого] Рене Декарта (1596-1650 гг.). Декарт заложил основы аналитической геометрии, применил ее аппарат к описанию перемещения тел, разработал понятия переменной величины и функции . Я «Началах философии», опубликованных в 1644 г., Декарт сформулировал три закона природы. Первые два выражают принцип инерции, в третьем формулируется закон сохранения количества движения. В познании мира Декарт ставил на первое место проницательность ума. Он считал, что с помощью логических рассуждений можно построить картину мира. Последователей Декарта называли картезианцами (Картезий - латинизированное имя Декарта).