Пути формирования эстетического отношения к миру. Сущность эстетического отношения к миру. Эстетическое воспитание детей с нарушением речи

Изучение любой науки начинается с выяснения объекта ее исследования и места в познании окружающего мира. Начало эстетического отношения к окружающему миру невозможно датировать не только годом, но и столетием. Его формирование проходило и проходит вместе с развитием цивилизации. Несмотря на многовековую историю развития эстетического отношения к предметам и явлениям, свое название эстетика получила в 1735 г. Термин "эстетика" ввел немецкий философ Александр Готлиб Баумгартен, назвав этим термином науку о чувственном восприятии человеком окружающего мира. В своем трактате он как вывод определяет, что конечной целью данной науки должно быть познание красоты, являющейся "совершенством чувственного восприятия", а также искусства как высшей формы ее выражения.

Слово "эстетика" - одно из широкоупотребительных в нашей повседневной жизни. Говорят об эстетике быта, эстетике труда, эстетике живописи, эстетике костюма, технической эстетике и т.д. Столь широкая распространенность термина говорит о высокой значимости эстетики в жизни современного человека.

Очевидно, что эстетическое отношение как чувственное восприятие предметов и явлений рассматривается во взаимосвязи с человеческой деятельностью, которая формировала его как особую сущность в процессе труда. Именно труд является основным условием и основной формой жизнедеятельности и утверждения человека. Он существенно изменил биологическую природу, стал источником духовной, в том числе и художественной, деятельности. Появление и формирование эстетических чувств происходят в процессе трудовой деятельности. Производя необходимые предметы, люди формируют условия своего существования, собственную жизнедеятельность, следовательно, и самих себя.

Возникновению эстетического предшествовал длительный период освоения человеком окружающей действительности. На протяжении тысячелетий в смене поколений ценой огромного напряжения человек овладевал тайнами природы. В процессе трудовой деятельности и всей социальной практики он познает и осваивает окружающий мир. Находясь в постоянном контакте с природой и являясь ее частью, человек познает ее особенности, черпает в ней нужные для его жизни сведения и знания. Его взаимосвязи с естественной природой, землей и водой, солнцем и луной, светом и мраком, растениями и животными, теплом и холодом постепенно вырабатывали способность их оценки с позиций значимости для самой жизни.

В процессе взаимодействий человека с предметами и явлениями познается их сущность, они оцениваются с позиций их значимости в жизни человека. Создавая различные изделия, человек осваивает природные материалы, методы и способы их обработки, познает их свойства, находит необходимые конструктивные решения и средства выразительности. Одновременно с изготовлением изделий повышается мастерство человека, развивается способность проявить творчество в процессе производства. При этом человек приобретает ловкость, наблюдательность, способность сделать предметы быстрее и лучше. Гик постепенно и неуклонно развивался человек, его мыслительный аппарат, органы чувств. Их развитие явилось важнейшим условием формирования эстетического восприятия окружающего мира и эстетической деятельности.

Желание сделать предметы быта и труда полезными, удобными, эффективными, совершенными пробудилось у человека и мирных шагов его созидательной деятельности.

Вместе с тем на ранних ступенях своей эволюции человек относился к миру утилитарно-практически, используя природу для удовлетворения своих насущных потребностей. И только многократное повторение процесса использования и создания изделий человек в образах постигал их смысл и значение. Образы предметов, а также явления природы в чувственном восприятии вызывают определенную эмоциональную реакции», становятся небезразличными, вызывают интерес и предпочтения. Они осознаются как полезное или вредное, хорошее или плохое, нужное или ненужное, а стало быть, приносящее добро или зло, ценное для человека, или бесполезное. В этих представлениях отражались самые существенные характеристики предметов и явлений с точки зрения их значения для человека, его жизни.

Ограниченность познаний первобытного человека об окружающем мире, стремление познать невидимые причинные связи и как-то влиять на результаты природных явлений вызвали рождение веры в возможность, употребляя особые средства и особые тайные способы, призвать желаемое. Так родились различные обряды, заклинания, средства магии, с помощью которых человек стремился вызвать то или иное явление - обеспечить удачную охоту, избавление от болезни, выражение силы и могущества, удачную загробную жизнь и т.п. Появляются различные ритуалы, символы, амулеты, талисманы и т.д., в которых человек видел не просто украшения, а волшебные знаки, символы, оберегающие его и покровительствующие ему во всех делах.

Эстетическое отношение зарождалось как сложное, многозначное и многофункциональное общественное явление, в котором синкретически сливались все особенности человеческой жизни. Одновременно с процессом труда особое значение приобретали средства общения, порожденные совместной жизнью и деятельностью. Именно общение выступает как первейшая жизненная потребность, настоятельная необходимость формирующегося духовного мира людей. Общение посредством взаимодействия и единения было необходимо в различных трудовых процессах: поддержании очага, охоте на крупного зверя, обустройстве жилища и т.д. Важное значение в становлении эстетического отношения имело подражание как средство распространения познаний и опыта, игровые моменты как средство выражения определенных умений, религиозно-магические представления. Лишь позже были выделены и своей самостоятельности различные стороны общественных отношений творческой деятельности человека.

Жизненные ситуации ставили пород человеком нее новые и новые требования к созданию орудий труди, предметов потребления, познанию природы и окружающего мири в целом. На этой основе вследствие расширяющейся практики и углубления познания постепенно формировалось осмысление ценности предметов и явлений при чувственном восприятии их формы, рассматриваемых как совершенные, красивые или безобразно. Таким образом, человек различает предметы и явления по их ценности, и у него формируется эстетическое чувство как способность эмоционально воспринимать образы этих предметом и явлений с познанием их сущности. Возникают чувства, отличные от удовлетворения чисто физиологических или утилитарных потребностей. Чувства приобретают новый одухотворенный бескорыстный смысл, эстетические чувства. Человек научился воспринимать, а затем и осмысливать чувственно-конкретные формы предметов своего труда и окружающего природного мира.

По мере того, как познается суть вещей, они начинают говорить с человеком особым языком как полные смысла знаки, ним полы, открывающие человеку нечто важное, касающееся иго собственного бытия, и несут ему впечатления и переживания, связанные с этим бытием - бытием вещей, человеческим бытием, общественным бытием.

В созданных и используемых предметах по-разному могут проявляться особенности пространственного строения формы: фактуры материала, конфигурации и линий, состояния поверхности, организации частей, обработки и отделки, цветового решения и т.п. Помимо утилитарно-практической ценности, в образе предмета человек воспринимает полноту выражения особенностей рода и вида предмета, логичность проявления его внешних признаков, согласованность частей и т.д.

С возникновением эстетического отношения к предмету формируется и желание человека создать его совершенным через стремление к творчеству, развиваются и его эстетические потребности. Для создания совершенных, красивых предметов необходимо было выяснить и усвоить, какие свойства делают их такими, какие законы лежат в основе их создания. Так формируются в его сознании идеальные образы предметов и явлений.

Реализуя в процессе труда свои цели и замыслы, человек на основе приобретенного собственного опыта и опыта общения с другими людьми применяет к сделанным вещам критерий совершенства и испытывает чувство удовольствия не только оттого, что изделия удовлетворяют его материальные потребности, по и оттого, что в этих вещах воплощены его познания, его мастерство, его способность к творчеству.

Эстетические потребности людей становятся одним из духовных стимулов познания и утверждения красоты, постижения ценности предметов и явлений окружающего мира. В ходе исторического развития связь между полезным, добрым, магическим и красивым становилась все более опосредованной. Эстетическая ценность предметов и явлений стала восприниматься как независимая от их практической или магической ценности. Процессу становления эстетического как самостоятельной ценности способствовало установление контактов между племенами и обмен продуктами, ознакомление с обычаями.

С возникновением эстетического восприятия окружающего мира в процессе трудовой деятельности происходит развитие сущностных сил самого человека, он формируется не только физически, но и духовно. Воспринимая зафиксированные в созданных предметах плоды упорства, творчества и созидательных сил своих предшественников, следующие поколения создают более совершенное предметное окружение.

Образовавшаяся способность человека эстетически относиться к окружающему миру вызвала потребность как-то выразить и закрепить эти отношения. Так в процессе исторического развития сложилась особая форма общественного сознания - искусство, которое фиксирует, развивает и воспитывает эстетическое отношение человека к действительности. В нем наиболее ярко и всесторонне раскрывается эстетическое отношение к окружающему миру. Искусство служит не только средством познания, но и средством преобразования действительности. В произведениях искусства человек выражает не только свое понимание мира, но и свое отношение к нему. Подводя итог сказанному, можно определить, что природа и сущность эстетического с его многообразием в окружающем мире, принципы и закономерности отношения человека к ценностям при чувственном восприятии предметом и явлений окружающего мира, искусства выступают как основные положения предмета эстетики. Сама эстетика - наука о сущности чувственно-воспринимаемых общечеловеческих, ценностей, их созидании, восприятии, оценке и освоении. Они выражают систему эстетических взглядов общества на весь облик материальной и духовной деятельности людей.

В результате действий активных элементов воспитательного пространства уровень отношений второго порядка (между концептом, структурой и элементами) менее линейно детерминирован. Поэтому проявляется тенденция к обеспечению целостности системы за счет информационных структур. Активные элементы воспитательной системы в свою очередь можно подразделить на системообразующие и системосоставляю-щие. К системообразующим относятся воспитательные коллективы филиала негосударственного вуза различного типа. К сис-темосоставляющим - все коллективы и сотрудники филиала задействованные в процессе воспитания. Данные уровни имеют бесконечное количество внутренних связей образуемых сочетанием различных элементов в ходе реализации воспитательных воздействий различной детерминации.

Таким образом, воспитательная система филиала негосударственного вуза, реализуется посредством воспитательного процесса, который представляет собой широкое, многостороннее взаимодействие учащихся как активных субъектов деятельности с окружающей природно-социальной средой, прежде всего с педагогами, воспитателями в определенном воспитательном пространстве.

Литература:

1. Кощеева И.Н., Шуклина Е.П. Качество негосударственного высшего образования в оценках студентов и преподавателей // Альма-матер, №7, 2003. - С. 23-29.

2. Масленникова В.Ш. Современная идеология воспитания студентов средних профессиональных учебных заведений. - Казань: ИСПО РАО, 2002. - 36с.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ

Э. Ф.Москалева, Ульяновский государственный университет

В современных условиях формирования единого образовательного пространства для всей мировой цивилизации стала очевидной целевая установка на совершенствование системы эстетического образования. В официальных документах международных форумов и семинаров по вопросам эстетического образования последних лет подчеркивается, что оно должно иметь «международное измерение» (С.Таурелли), а это обеспечивается обменом знаниями, развитием метазнаний, созданием международных научно-исследовательских проектов в данной области с учетом национальных эстетических ценностей и условий.

Проблема эстетического образования личности в современных условиях - мно-гопланова, остра, актуальна и связана с таким сложным процессом, как формиро-

вание эстетического отношения к окружающему миру, что всегда вызывало полемику в науке. И хотя историография данной проблемы постоянно обогащается интересными и содержательными работами, но надо признать, что недостаточное научно-методическое обеспечение и отсутствие у большинства педагогов знаний и компетенций в моделировании данного процесса приводят либо к созданию педагогически нецелесообразных моделей, либо к копированию известных образцов, либо к отказу педагогов от реализации в процессе эстетического воспитания своих субъектных полномочий и передаче их разработчикам извне.

Эстетическое отношение к окружающему миру является важной характеристикой воспитанности человека, его общей и профессиональной культуры. Спо-

собность эстетически относиться к действительности компенсирует односторонность жизни и мышления, неизбежно вытекающую из ограниченности роли, которую каждый из нас играет в общественном разделении труда и, в целом, в социуме. Эстетическое отношение к миру не просто довершает образ человека, складывающийся из различных черт его личности, оно делает человека цельным, так как способствует развитию его всестороннего отношения к действительности. Более того, оно выступает профилактическим средством асоциального поведения молодежи.

Именно спектр отношений позволяет достаточно точно судить о доминирующих в сознании человека ценностях, идеалах, установках, вкусах; через отношение становится понятным и вполне осязаемым спектр эстетических интересов личности, мотивов включения её в разнообразные виды социально ориентированной деятельности. Отношение позволяет понять и то, как человек относится к самому себе, каким видит себя и к чему стремится.

Эстетические чувства, так же как и моральные, не являются врожденными. Ребенок не может «войти в мир красоты» без помощи взрослого, который открывает растущему человеку его смысл и язык, помогает включиться в диалог с ним, освоить основные эстетические критерии возвышенного и низменного, прекрасного и некрасивого. Все это актуализирует необходимость целенаправленного и систематического специального эстетического обучения подрастающего поколения.

Ведущая роль в эстетическом обучении отводится общеобразовательной школе - главному институту социализации личности на протяжении многих лет, ибо главный ресурс любого общества -дети младшего возраста. Это тот источник материального и социального благополучия, в котором потенциально и прогностически заложено будущее нашей

страны. И чем раньше дети получат такую «жизненно важную прописку», чем активнее будет выстроена реальность в их сознании, подсознании, в их общении на всех уровнях, тем большего уважения и почета заслужат исполнители этого замысла - педагоги и воспитатели. Дети младшего возраста поэтому и становятся опорной критериальной базой эстетического образования и, в целом, современной образовательной политики.

Отечественная школа накопила богатый опыт по эстетическому образованию учащихся в процессе внешкольной и внеаудиторной деятельности. Анализируя эстетическое отношение к действительности как условие развития и саморазвития личности, мы выделили четыре группы проблем-факторов, образующих че-тырехзвенную цепочку причинно-следственных связей и на преодоление которых должны быть направлены усилия по модернизации российской системы эстетического образования. Главное, что удалось вскрыть, раскрыть и обобщить в ходе нашего исследования - это системное упреждение данного рода трудностей в моделировании процесса формирования эстетического отношения к действительности.

Первая группа проблем, характеризующаяся со стороны активности субъекта, связана с эстетическими потребностями, мотивами, интересами, ценностями и определена нами как мотивационно-ценностный компонент. Вторая группа определяется динамикой изменения основных структурных компонентов эстетического сознания, это - когнитивный компонент. Третья группа связана с развитием эстетических переживаний и эстетического восприятия, что составляет эмоционально-чувственный компонент. Четвертая группа рассматривает сущность эстетического отношения к действительности в действиях, поступках и различных видах деятельности, и определяется нами как деятельностно-творческий компонент.

Представим содержание каждого из компонентов процесса формирования эстетического отношения личности к действительности. Мотивационно-ценностный компонент проявляется в том, что потребность отражает единство нужды и побуждения и является основным видом отношения личности к окружающей действительности. Известно, что потребности тесно связаны с такой категорией, как интересы: эстетический интерес выступает формой проявления потребности, который в большей степени сориентирован на определенные эстетические ценности и их усвоение, чем эстетическая потребность. Он означает большую целенаправленность деятельности и большую сознательность субъекта в достижении намеченной цели в сравнении с эстетической потребностью, что приводит к стабильному и относительно прочному отношению между личностью и объектом её эстетического интереса.

Дальнейшее установление связей происходит между потребностями и мотивами. Мотивы, как правило, не осознаются субъектом, однако, действуя под влиянием того или иного побуждения, субъект начинает осознавать цели своих действий. Сознательному отражению мотивы придают субъективную окрашенность -личностный смысл. Помимо побудительной функции они характеризуются и смыслообразующей, благодаря которой определяется эстетическая и нравственная направленность. Эстетические потребности, мотивы и интересы адресуются к эстетическим ценностям и ценностным ориентациям личности.

Таким образом, эстетические знания определяют содержание когнитивной стороны эстетического отношения. В целях формирования восприятия красоты необходимо знание теории изящного, ибо чувство прекрасного развивается и образуется в процессе анализа явлений прекрасного и в результате изучения теоретических основ эстетики. По мере развития личности, усложнения отражения ее

сознанием реалий окружающей действительности, обогащаются и ее представления о вещах, явлениях, углубляется опыт общения, использования их полезных и эстетических свойств. Безусловно, одной из предпосылок возникновения эстетического отношения оказываются знания личности об эстетических предметах и явлениях окружающей ее действительности, в том числе и в искусстве. Таким образом, по этой логике, чем больше знает человек, тем больше складывается в его сознании оснований для эстетического отношения. Однако, в реальной жизни знание еще не обеспечивает соответствующего поведения. Именно поэтому чрезвычайно важны компоненты третьей группы - эмоционально-чувственной составляющей.

Одной из важнейших отличительных черт эстетического отношения является его эмоциональный характер. Это обстоятельство находит свое выражение в процессе восприятия эстетически значимых предметов и явлений. Эстетическое восприятие, выражает способность к вычленению в явлениях действительности и искусства процессов, свойств, качеств, порождающих эстетические переживания. Восприятие порождает в человеке эстетическое чувство, выражающееся в духовном наслаждении, сопровождающем восприятие и оценку данного предмета в единстве его содержания и формы. Чувство отражает состояние субъекта в процессе восприятия эстетического явления или предмета, его отношение к нему, но не сам предмет или явление.

Другими не менее важными компонентами данной группы являются: эстетический идеал и эстетический вкус. Идеалы отражают сложившиеся в сознании личности представления о должном, идеальном, красивом в окружающем мире, оказывают доминирующее воздействие на формирование и набор потребностей личности, её жизненные стремления и установки, выражают складывающуюся нормативную базу ее поведения и отно-

шений к миру, к другим людям и к самому себе. Эстетический идеал в единстве с эстетическим чувством рождает сложное социально-психическое образование - эстетический вкус - способность человека к оценке произведений, предметов, явлений, ситуаций с позиции эстетического идеала. Эстетический вкус направляет человеческую активность, практические действия. Составляющими эстетического вкуса являются: духовная потребность общения с красотой и другими ценностями, способность улавливать, оценивать, общаться с прекрасным на основе эмоционального опыта. Таким образом, эстетический идеал - более широкое по содержанию понятие, чем эстетический вкус и эстетические чувства, которые осваиваются и воплощаются в идеале.

Эмоциональные, эстетические чувства могут стимулировать человека к активной деятельности: сохранить, передать другим то, что доставило эстетическое наслаждение, а также переделать то, что не удовлетворяет. Сознательное созидание совершенства и красоты, соответствующих нашим потребностям, составляет сущность эстетического отношения. Основная функция эстетической деятельности состоит в изменении самого субъекта, развитии его творческих сил и способностей. Это положение имеет принципиальное значение для понимания формирующего влияния эстетической деятельности на личность человека и на его отношение к действительности.

Исследуя деятельностно-

практическую сторону эстетического отношения к действительности, следует обратить внимание на то, что эстетический кругозор личности в сочетании с ее способностью к эстетическим переживаниям и чувствам создают хорошую предпосылку для неравнодушного отношения личности к окружающему миру, для перехода этого отношения в плоскость ее практических поступков, деяний на основе ее представлений о красоте. Деятельность ребенка обеспечивает практиче-

ский выход всему тому, что вложили в него родители, педагоги, природа, социальная среда. Ребенок реализует свой творческий потенциал, свои способности, на деле применяя сложившиеся идеалы, представления о красивом в жизни, окружающей действительности, преобразуя её по «законам красоты», в практических делах воплощая свои потребности.

Все четыре составляющие эстетического отношения переплетены между собой и влияют друг на друга. Более того, на характер предпочтений человека, его интересы первостепенное влияние оказывают эстетические идеалы, ценностные ориентации, кругозор, вкусы; на эстетические интересы замыкается потребность в восприятии ценностей, в эстетическом чувстве - любовании, наслаждении прекрасным, что находит свое отражение в эмоциональной реакции, переживаниях. Вместе с тем, потребности и интересы, являясь источником внутренней активности личности, пробуждают её своим активным трудом преобразовывать окружающую действительность в соответствии со своими идеалами.

Таким образом, основные направления стимулирования эстетического развития личности учащегося и формирования его эстетического отношения к миру, включают: во-первых, усвоение знаний об истории искусства, его месте и роли в социальной и духовной жизни современного общества; во-вторых, формирование эстетической направленности, что выявляется в положительной мотивации и осознанной потребности личности в эстетической деятельности. Иными словами, она включает сформированные установки на культуротворческую деятельность; в-третьих, формирование личного эмоционально-ценностного переживания, позитивного и заинтересованного отношения к эстетическим ценностям, стремления следовать эстетическим идеалам, эстетического вкуса; в-четвертых, развитие навыков (компетенций) создания эстетических ценностей, совершенствование спо-

собностей применения эстетических знаний в художественно-творческой деятельности.

Исходя из особенностей содержания эстетического отношения к действительности, нами были выделены следующие педагогические условия, обеспечивающие формирование эстетического отношения к окружающему миру, а именно: эмоционально-образное проведение

учебных занятий; последовательность в накоплении эстетических знаний, умений, компетенций; продуктивная форма творческой деятельности; систематическое проведение ученических художественных выставок и конкурсов; применение эстетико-развивающих педагогических технологий и народно-ролевых инициатив.

Указанные педагогические условия рассматриваются нами как определенные процессы, связывающие между собой «внутренние характеристики» объектов и потому выступающие как «внутренние условия». Их необходимость и достаточность определяются тем, что в данной совокупности возможно достичь более высокого уровня сформированности эстетического отношения к действительности и тем самым решить основную задачу эстетического воспитания - развитие и совершенствование творческих способностей личности. При этом педагогические условия должны обеспечивать качественные изменения в структуре личности, в частности, повышение уровня эмоционально-чувственных переживаний, интеллектуальных и творческих способностей, ее мотивационно-ценностных ориентаций.

В связи с этим нами была разработана Программа формирования эстетического отношения к действительности, апробированная на многочисленных семинарах и практикумах и получившая положительную оценку преподавателей общеобразовательных и профессиональных школ. При ее разработке были учтены формы и методы, обеспечивающие эф-

фективность комплексного воздействия на эмоциональную, когнитивную, моти-вационную и деятельностную сферы личности. Их целью является обеспечение личностно-деятельностного характера усвоения знаний об эстетическом, определенных умений и компетенций, вовлечение обучаемых в социально и лич-ностно значимую творческую деятельность.

Специально разработанные нами в ходе обучения ситуации творческого самоопределения основывались на методах художественной педагогики, среди которых важнейшими являлись: эмоционально - художественное «погружение», художественно - творческое и образное моделирование, активизация воображения и творческого представления, сравнение и сопоставление, импровизация, игровое подражание, дедуктивно-индуктивное восприятие учебно-художественного материала.

В ходе занятий, мы реализовали принцип практической направленности эстетически ориентирующего воспитания. Для этого нами применялись эстети-ко-развивающие педагогические технологии, такие как коллективное творческое дело «Сказочная панорама», «Иллюстрация книжки», «Веселая ярмарка», беседы с предварительной анкетой и интервьюирование о любимой книге и народной потешке; презентация проекта групповой и индивидуальной деятельности, Шоу-технология - викторина «Волшебный городец», «Золотая хохлома», «Сказочная роспись», творческие задания на основе частично-поискового (эвристического) метода и др.

Разработанная нами поисково-творческие технологии и народно-ролевые инициативы, эффективность и результативность которых обеспечивается научно обоснованными целями, принципами, подходами, а также подбором оптимальных методов и средств с активным участием родителей и представителей творческой и технической интелли-

генции можно принять как несомненную и для широкой педагогической общест-инновацию для педагогической практики венности.

ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Л.М.Хакимуллина, аспирантка ACO (КСЮИ)

Современная российская действительность характеризуется радикальной трансформацией экономических отношений, формированием новых политико-правовых основ российской государственности, существенной перестройкой общественных структур, одной из неотъемлемых черт которой является растущая социальная дифференциация. Подобные изменения имеют как позитивную, так и негативную стороны и не подлежат однозначной оценке. К примеру, социальное неравенство во многом способствует росту преступности, криминализации общественной жизни в целом. Все эти изменения во многом способствовали всплеску правонарушений в молодежной среде.

Своеобразие ситуации в нашей стране на сегодняшний день заключается в том, что бурное развитие преступного сообщества на протяжении последнего десятилетия вышло за любые мыслимые пределы. Преступность классической эпохи перешла некий рубеж и трансформировалась в криминальную форму социальности. Произошла своего рода экспансия криминальной субкультуры в официальную культуру общества. Об этом свидетельствует агрессивное вторжение и активное распространение всех ее компонентов: от жаргона до норм «ценностей».

Миграция населения, является своеобразным спутником научно-технического прогресса и развития общества. Неудовлетворенность условиями жизни заставляла самых активных в физическом и духовном смысле индивидов перемещаться в поисках лучшей жизни, для удовлетворения возрастающих потребностей.

Глобализация мирового финансового и экономического порядка изменила мир. Развитие и экономическое благосостояние

одной страны подвержено влиянию и находится в зависимости от других стран, порой менее развитых в экономическом и социальном отношении .

Представители криминальной субкультуры, носителями которой являются иностранные граждане, совершившие правонарушения различного характера, стали своего рода тем социокультурным образцом, который пришел на смену культивировавшемуся в советский период нормативному образцу «добросовестного труженика», исторически и психологически неестественного .

Главная задача, которая решается сейчас в России - организация цивилизованной миграции. В русле этой задачи я бы выделила четыре основных приоритета миграционной политики России: обеспечение оптимальных условий для продвижения общеправовых стандартов, защита прав человека, достижение правопорядка и законности, получение максимально позитивного эффекта от миграции - экономического, политического, социального и демографического.

При таком анализе, в частности, учитывается ранее сделанный принципиальный вывод о том, что в условиях нестабильной политической и экономической ситуации преступность среди иностранцев растет даже при уменьшении общего числа находящихся в стране мигрантов. Другое дело, что сегодня такая корректировка тенденций практически затруднена из-за отсутствия сколь-либо полного и достоверного учета иностранцев, обусловленного, в свою очередь, активизацией межгосударственных миграционных процессов и постоянно растущими масштабами нелегальной миграции .

Приложение 24

Типовой месячный план по ИЗО 24

1. Информация об опыте

Тема опыта: «Эстетическое отношение к миру и художественное развитие средствами разных видов изобразительного искусства».

Актуальность опыта

Формирование гармоничной личности - непреходящая проблема педагогики. Истоки проблемы уходят далеко вглубь истории, но актуальность ее не исчезает в связи с изменением мира в целом, развитием цивилизации, сменой общечеловеческих ценностей в различные исторические эпохи и в различных социально-политических системах. На сегодняшний день проблема гуманизации образования с целью детерминации гармоничного развития каждого имеет всеохватывающий характер.

Современная дошкольная педагогика, ориентируя свои разработки на гуманизацию учебно-воспитательного процесса и формирование у ребёнка осознания того, что он является неотъемлемой частью окружающего мира (природы, культуры, истории и т.п.), стратегической целью воспитания определяет формирование базиса личностной культуры, приобщение ребёнка к общечеловеческим, непреходящим, духовным ценностям: к человеку, к самому себе и человечеству в целом; к природе; к рукотворному миру; к культуре (искусству).

Эстетическое отношение как стратегическая цель эстетического воспитания предполагает освоение модели созидательного, художественно - творческого отношения к миру, которое может быть выражено уже в дошкольном возрасте средствами художественно-творческих видов деятельности.

В этом плане изобразительная деятельность может быть выделена как наиболее эффективная, так как, приобретая способность и имея возможность выразить авторское отношение к миру средствами художественных образов, ребенок гармонизирует себя и создает свой неповторимо - индивидуальный мир, реализуясь и актуализируясь как полноправная личность. Наиболее яркой, доступной моделью эстетического отношения к миру является искусство, где органично связаны процессы познания мира, его эстетического осмысления и художественно - авторского выражения своего к нему отношения.

Основная идея опыта:

В дошкольной педагогике сложился достаточно широкий арсенал средств приобщения ребенка к эстетической и художественной культуре. В разных видах творческой деятельности (изобразительной, театрализованной, музыкально-пластической, игровой) ребёнок создает личностную, пространственную реальность, открывая мир по-своему и себя в нём. В этом процессе формируется возможность и желание целенаправленного, гармоничного преобразования окружающего пространства по законам красоты.

Применительно к предмету опыта среди них особо следует отметить изобразительное искусство. В процессе художественного восприятия на основе сопереживания рождается сочувствие, содействие, расширяется палитра разнообразных чувств (эстетического, художественного характера), наслаждение творчеством как проявлением духовных сил человека.

Процесс формирования эстетического и художественного восприятия детей дошкольного возраста предполагает следующие методы:

Воспитывать у детей эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, устойчивый интерес к изодеятельности. Учить самостоятельно применять изобразительные умения и навыки в рисовании, аппликации, лепке, используя выразительные средства. Продолжать учить детей изображать предметы с натуры.

Учить передавать форму, величину и цвет предмета, композицию в рисунке, ритм, цветовые сочетания в декоративном узоре, пластичность движения в лепке, выразительность силуэта в аппликации.

Учить выполнять последовательно все этапы работы.

Учить выполнять работу коллективно.

Развивать художественное восприятие произведений изоискусства, учить эмоционально откликаться на воздействие художественного образа, понимать содержание произведений. Формировать у детей представления о видах изобразительного искусства и народного творчества.

Знакомить детей с произведениями живописи великих русских живописцев.

Расширять представления детей о выразительных средствах в иллюстрациях к детским книгам художников Ю.Васнецова, В.Канашевича, Е.Рачева. Е.Чарушина, о народном декоративно-прикладном искусстве (хохломская, городецкая росписи), о керамических изделиях и народной игрушке (Гжель, Дымка).

Длительность работы над опытом

Диапазоном опыта является единая среда использования средств художественного развития детей (рисование, аппликации, лепка).

Теоретическая база опыта

Изобразительная деятельность имеет большое значение для всестороннего воспитания детей дошкольного возраста. Изобразительная деятельность - это специфическое образное познание действительности. И как всякая познавательная деятельность она имеет большое значение для умственного воспитания детей.

Основное значение изобразительной деятельности заключается в том, что она является средством эстетического воспитания. В процессе изобразительной деятельности создаются благоприятные условия для развития эстетического восприятия и эмоций, которые постепенно переходят в эстетические чувства, содействующие формированию эстетического отношения к действительности.

Чем более осознанно начинает ребенок воспринимать окружающее, тем глубже, устойчивее и содержательнее становятся эстетические чувства. Постепенно дети приобретают способность к элементарным эстетическим суждениям (о явлениях жизни, о предметах, созданных человеком, о произведениях искусства).

К изобразительной деятельности относятся рисование, аппликация, лепка.

Рисование популярно среди детей дошкольников 5 - 6,5 лет. Рисуя, ребенок проявляет свое стремление к познанию окружающего мира, и по рисунку в определенной степени можно выяснить уровень этого познания. Чем более развито у детей восприятие, наблюдательность, чем шире запас их представлений, тем полнее и точнее отражают они действительность в своем творчестве, тем богаче, выразительнее их рисунки. В изобразительной деятельности 6-летних детей находят отражение такие специфические особенности их мышления, как конкретность, образность. Изобразительная деятельность ребенка теснейшим образом связана не только с отдельными функциями (восприятием, памятью, мышлением, воображением), но и с личностью в целом. В ней проявляются интересы ребенка, темперамент, некоторые половые различия.

Лепка позволяет изобразить предметы в трехмерном пространстве. В ходе лепки ребенок может передать форму человека, животных, птиц, фруктов, посуды и т.д. Ценно, что свойства используемых в лепке материалов позволяют неоднократно менять форму, достигая желаемой выразительности. Именно развитию способности передачи выразительности образа в лепке необходимо уделить особое внимание в работе с детьми, поступающими в школу.

Важно, чтобы ребенок умел вылепить не просто фигуру человека, а человека определенного возраста, героев конкретной сказки – Незнайку, Чебурашку и т.д. Он должен уметь передать движения человека, животных, отражая характер образов и динамику действий.

Занимаясь аппликацией , дети учатся вырезывать из бумаги разнообразные сюжеты, узоры, орнаменты, наклеивать их на цветной фон. Дети выполняют как индивидуальные, так и коллективные работы. Дети учатся аккуратности, усидчивости, осваивают основные приемы вырезывания, правила работы с клеем.

Овладение умением изображать невозможно без развития целенаправленного зрительного восприятия - наблюдения. Для того чтобы нарисовать, вылепить какой-либо предмет, предварительно надо хорошо с ним познакомиться, запомнить его форму, величину, конструкцию, цвет, расположение частей.

Дети воспроизводят в рисунке, лепке, аппликации то, что восприняли ранее, с чем они уже знакомы. Большей частью дети создают рисунки и другие работы по представлению или по памяти. Наличие такого рода представлений дает пищу работе воображения. Формируются эти представления в процессе непосредственного познания объектов изображения в играх, на прогулках, специально организованных наблюдений и т. п. О многом дети узнают из рассказов, из художественной литературы. В процессе самой деятельности представления детей о свойствах и качествах предметов уточняются. В этом участвуют зрение, осязание, движения рук.

Детское изобразительное творчество имеет общественную направленность. Ребенок рисует, лепит не только для себя, но и для окружающих. Ему хочется, чтобы его рисунок что-то рассказал, чтобы изображенное им узнали. Детей очень волнует отношение взрослых, сверстников к их рисункам, лепке. Они чутко реагируют на замечания товарищей, оценку педагога.

Общественная направленность детского изобразительного творчества проявляется и в том, что в рисунке, лепке, аппликации и конструировании дети передают явления общественной жизни. Детей волнуют и полеты в космос, и труд людей в городе и в деревне, и выступления наших спортсменов на олимпиадах, и многое другое. Нужно дать им возможность отразить эти впечатления и свое отношение к ним.

Изобразительная деятельность и конструирование должны быть тесно связаны с теми знаниями и представлениями, которые получают дети в результате всей воспитательной работы, опираться на эти знания и представления и способствовать их закреплению. Конечно, отбирая общественные явления, на темы которых детям будет предложено выполнить рисунок, лепку, аппликацию, нужно помнить о возрастных возможностях детей. Если поставить слишком сложные задачи, то трудности изображения, вызванные отсутствием у детей необходимых навыков и умений, помешают им не только передать свое отношение, но и сколько-нибудь отчетливо изобразить явления общественной жизни.

Значение занятий изобразительной деятельностью для нравственного воспитания заключается еще в том, что в процессе этих занятий у детей воспитываются нравственно-волевые качества: умение и потребность доводить начатое до конца, сосредоточенно и целенаправленно заниматься, помогать товарищу, преодолевать трудности и т. п. В процессе создания коллективных работ у детей воспитываются умения объединяться, договариваться о выполнении общей работы, стремление помочь друг другу.

Общегрупповые занятия изобразительной деятельностью содействуют воспитанию общительности и дружеских взаимоотношений (обычно два ребенка пользуются одним набором красок, одной банкой с водой и т.д.).

Коллективные просмотры работ приучают детей быть внимательными к рисунку, лепке товарищей, справедливо и благожелательно их оценивать, радоваться не только своей, но и общей удаче.

В изобразительной деятельности сочетаются умственная и физическая активность. Для создания рисунка, лепки, аппликации необходимо применить усилия, осуществить трудовые действия, овладеть умениями лепить, вырезывать, рисовать предмет той или иной формы и строения, а также овладеть навыками обращения с ножницами, с карандашом и кистью, с глиной и пластилином. Правильное владение этими материалами и инструментами требует известной затраты физических сил, трудовых навыков. Усвоение умений и навыков связано с развитием таких волевых качеств личности, как внимание, упорство, выдержка. У детей воспитывается умение трудиться, добиваться получения желаемого результата.

Цель исследования. Выявить особенности эстетического и художественного восприятия как специфических видов деятельности и эффективные способы и средства их формирования у детей дошкольного возраста.

Задачи:

1. Изучить состояние проблемы эстетического и художественного восприятия в теории и практике дошкольного воспитания.

2. Изучить особенности эстетического и художественного восприятия как специфических видов деятельности детей дошкольного возраста и определить психолого-педагогические условия, оптимально способствующие их формированию.

3. Проверить эффективность выявленных психолого-педагогических условий формирования эстетического и художественного восприятия в опытно- экспериментальной работе.

Методы :

Теоретические (анализ литературы по психологии, педагогике, краеведению, связанной с темой исследования, анализ научных трудов по проблеме нравственно - эстетического воспитания дошкольников);

Эмпирические (анализ программ, методик по дошкольному образованию, беседы с педагогами, родителями воспитанников детского сада, детьми старшего дошкольного возраста, наблюдения за детьми экспериментальных групп, ведение дневниковых записей и другие);

Наблюдения за детьми на занятиях по рисованию, лепке, в самостоятельной деятельности;Курсовая работа >> Педагогика

... разных видов аппликации и изобразительной , продуктивной деятельности у дошкольника складывается умение вариативно использовать выразительные средства ... Развитие эмпатии у дошкольников средствами игровой деятельности // Развитие ... «Художественно – эстетическое ...

Развитие у младших школьников изобразительной грамотности в процессе декоративного рисования

Курсовая работа >> Культура и искусство... эстетические взгляды. Без эстетического отношения ... этим видом творчества у разных народов. ... развития ребенка - научить работать разнообразными художественными материалами, научить понимать язык изобразительного искусства, использовать средства художественной ...

Эстетическое воспитание детей с нарушением речи

Реферат >> ПсихологияФормирование эстетического отношения к миру , в том числе и способности к преобразованию окружающего культурного пространства, а также художественное развитие детей средствами ...

Развития восприятия дошкольников через изобразительную деятельность

Курсовая работа >> Психология... развития восприятия играет изобразительная деятельность дошкольника. Рисование, лепка и аппликация - виды изобразительной ... разными ... отношения ... мир художественного творчества. Восприятие художественных ... Изобразительная деятельность служит средством ... эстетических ...

Елена Майкова

Формирование у детей эстетического отношения к окружающему миру.

Эстетическое воспитание – это организация жизни и деятельности детей , способствующая развитию эстетических чувств ребенка , формированию представлений и знаний о прекрасном в жизни и искусстве, эстетических оценок и эстетического отношения ко всему , что нас окружает . Воспитание эстетического отношения к окружающему миру является сложным и длительным процессом. Оно концентрируется в искусстве, художественной литературе, неразрывно связано с природой, общественной и трудовой деятельностью, бытом людей, их взаимоотношениями . Для того чтобы понимать прекрасное в искусстве и жизни, ребенку необходимо пройти длинный путь накопления элементарных эстетических впечатлений , зрительных и слуховых ощущений, необходимо определенное развитие эмоциональных и познавательных процессов. Одним из таких средств является музыкальное искусство. Мир музыки для ребенка – это мир прекрасных звуков, мир радостных и счастливых переживаний. Чтобы он вошел в этот мир, необходимо развивать у него способности восприятия музыкального искусства. В самом раннем возрасте малыш выделяет музыку из окружающих его шумов , улавливает звуки. Он внимательно слушает мелодию, сосредотачивается, замирает на некоторое время, прислушивается, реагирует улыбкой, некоторыми движениями. Дети постарше способны осмыслить некоторые связи между явлениями, сделать простейшие обобщения – определить, например, характер музыки, назвать признаки, по которым сыгранную пьесу можно считать веселой, радостной, спокойной или грустной. Им понятны и требования : как надо спеть различные по характеру песни, как двигаться в спокойном хороводе или в подвижной пляске. Например : в танце мы можем имитировать цветы, из музыкального произведения «Щелкунчик» .Музыкальные произведения подбираются с учетом возрастной группы детей и их интересов . Слушая музыку, дети учатся различать характер музыкальных произведений, чувствовать единство поэтического и музыкального выражения. Для лучшего восприятия музыки, воспитатель использует словесные пояснения, в которых отмечается связь данной композиции с жизненными явлениями. Важно, пользуясь немногими словами, точно и правильно передать поэтичные характеристики образов, вложенных автором произведения с помощью выразительных средств. В процессе эстетического восприятия ребенок делает свои первые обобщения, сравнения и ассоциации. Желание узнать, о чем рассказывает музыка, заставляет детей прислушиваться к ее звучанию и стихам если это песня, улавливая при этом художественные образы. Таким образом, музыкально-эстетическое воспитание – важная часть становления личности и развития ребенка. Высшим проявлением эстетического освоения человеком мира является художественная деятельность. Оно утверждает прекрасное в жизни. Задача искусства – раскрыть подлинную, порой не бросающуюся в глаза красоту человека, явление природы, творения рук человеческих. В изобразительной деятельности дети приобретают навыки и умения наблюдать за явлениями и предметами окружающего мира , всматриваться в них, видеть как общие свойства, присущие многим объектам, так и характерные, индивидуальные, что помогает им потом при изображении наблюдаемого. Содержание знаний об изобразительном искусстве включает знания о книжной иллюстрации, живописи, скульптуре, аппликации, декоративно-прикладном народном искусстве, о пейзаже, натюрморте, о портрете и т. д. у детей формируют знания о выразительных различных средствах искусства. Например, перед тем как нарисовать березу, мы рассматриваем иллюстрации или проводим наблюдения, затем на другом занятии дети сами начинают создавать на бумаге красивую березку. На последующих занятиях эту березку можно предложить нарисовать фломастерами, мелками, сочетать разные материалы, использовать разные способы вырезания ножницами, а так же предложить вылепить из пластилина и соленого теста. Провела экскурсию зимой и весной в природу. Безусловно, природа является важным средством эстетического воспитания . Именно в ней дети видят гармонию – основу красоты : разнообразие красок, форм , звуков в их сочетании. Дети полюбовались как величаво зимой береза под снегом. А весной с целью наблюдения за весенними изменениями в жизни растений, обратили внимание, как листья окрашены в ярко зеленый цвет, на березах и появились сережки. Дети также учатся рассматривать произведения изобразительного искусства и анализировать их содержание и выразительные средства, различать жанры. Детей учат понимать , что хотел рассказать художник своей картиной или скульптурой, какое передать настроение, а также выражать свое отношение . Произведения художников учат ребят фантазировать. Дети начинают «видеть» и «слышать» в произведении что-то своё, у них возникает желание самим изобразить что-либо красивое. Так зарождается творчество. Например, в старшей группе рассматривая и сравнивая репродукцию картин И. И. Левитана и А. И. Куинджи, мы привлекаем внимание детей к красоте летнего пейзажа, особенности цветовой гаммы, настроения, особенности рисунка березки и других объектов природы. Учим детей сравнивать картины , написанные на одну тему, но по-разному : каждый художник нашел свой мотив, свои средства выразительности. После предлагаем нарисовать свою березовую рощу, какая она у вас будет : веселая, грустная, солнечная, задумчивая. Дети формируют эстетическое воспитание через художественное слово (в сказках, рассказах, стихах и др) . Дети способны к элементарной эстетической оценке художественного образа. Дети замечают связь между содержанием произведения и его выразительно-изобразительными средствами. Дети хорошо отличают стихи от прозы, различают некоторые виды и жанры произведений литературного творчества (сказку от рассказа) . Активно развиваются творческие способности, дети сами придумывают загадки, сочиняют стихи, сказки (про березу) . Дети же любят все прекрасное – и эта универсальность эстетических интересов ребенка находит полное свое выражение в универсальности эстетической активности у детей : они любят, и рисовать, и петь, и лепить, и слушать сказки, играть на всех инструментах и танцевать. Ничто прекрасное не оставляет его равнодушным. Другая характерная черта детской эстетической жизни заключается в творческом ее характере : дитя никогда не может ограничиться эстетическим восприятием , он неизменно стремится к творчеству, пользуясь всеми доступными ему средствами. Таким образом : эстетическое воспитание способствует развитию ребенка и становлению его личности.

Публикации по теме:

"Детство, это важный период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от.

ФГОС до: организация развивающей среды по поддержке интереса детей к окружающему миру и природе Эколого-краеведческое направление Отношение к своему краю во многом определяется впечатлениями, полученными детьми от общения с природой.

Конспект НОД по окружающему миру «Путешествие на цветущую поляну» для детей раннего возраста Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие Задачи:.

Конспект занятия по окружающему миру «Да здравствует мыло душистое!» для детей 6-летного возраста Тема: «Да здравствует мыло душистое» Тип занятия: Изучение нового материала. Цель: Познакомить детей со свойствами мыла и.

Проектная деятельность как средство ФЦКМ и положительного отношения дошкольников к окружающему миру «Расскажи - и я забуду, покажи - и я запомню, дай попробовать - и я пойму.» Китайская пословица 1 слайд Китайская пословица гласит: «Расскажи.

Развитие у детей интереса к окружающему миру через сюжетно-ролевые игры Игра – это ведущий вид деятельности у детей. Через сюжетно-ролевые.

Урок по окружающему миру в четвертом классе «Родственные отношения. Быт семьи. Семейное счастье» Урок № 47-48 Дата: Тема: Родственные отношения. Быт семьи. Семейное счастье. Цели и задачи: Способствовать пониманию взаимоотношений детей.

Урок по окружающему миру в 4 классе «Роль семьи. Обязанности и права детей» Урок №46 Дата: Тема: Что посеешь, то и пожнешь. Роль семьи. Обязанности и права детей. Цели и задачи: Раскрыть понятие «семья»: способствовать.

Взаимодействия воспитателей и родителей по формированию у детей любви к книге и окружающему миру в подготовительной к школе Взаимодействия воспитателей и родителей по формированию у детей любви к книге и окружающему миру в подготовительной к школе группе (рассказы.

Занятие по окружающему миру «Кошки» Цель: *Закрепить знания детей о кошке, как о домашнем животном; конкретное место обитания; назначение жизненно важных органов чувств; особенности.

Библиотека изображений:

Терминологическое пространство образовательной области Художественно-эстетическое развитие Становление эстетического отношения к окружающему миру Ценностно-смысловое восприятие Приобщение к искусству Продуктивные виды деятельности Художественно-эстетическая предметно- пространственная среда

Цели образовательной области Приобщать к искусству, формировать элементарные представления о видах искусства. Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру, к миру природы. Развивать продуктивные виды деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, конструктивно-модельная деятельность). Способствовать развитию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной др.).

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. Становление эстетического отношения к окружающему миру. Формирование элементарных представлений о видах искусств. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).

Приобщать к искусству, формировать элементарные представления о видах искусства 1. Развитие эстетического восприятия детей. 2. Формирование элементарных представлений о видах искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы, фольклора). 3. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.

Приобщать к искусству, формировать элементарные представления о видах искусства Виды изобразительного искусства: декоративно-прикладное искусство, графика, живопись, скульптура, архитектура, дизайн. Представление о музеях. Обсуждение содержания и выразительных средств произведений искусства, выражение своего отношения к произведению. Роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека: единство пользы и красоты. Особенности: яркость, нарядность, связь с природой, народным бытом, традициями и обычаями. Сказочные образы в искусстве. Средства выразительности разных видов декоративно-прикладного искусства. Декоративно-прикладное искусство Урала: камнерезное искусство, каслинское литье, златоустовская гравюра, нижнетагильский поднос, уральская роспись, вышивка, кружевоплетение и др. Жанры и средства выразительности живописи. Виды скульптуры: монументальная, садово-парковая, скульптура малой формы. Средства выразительности скульптуры: материал, техника обработки, объём, пластика формы, композиция, динамика, постамент. Особенности архитектуры: назначение, прочность, красота. Средства выразительности: материал, объём, украшения (колонны, арки, решетки, портики, купола).

Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру, к миру природы 1. Дать представление о категориях: красиво-некрасиво (прекрасное – безобразное); форма и содержание (приятное - неприятное, комическое – трагическое, реальное –фантастическое, возвышенное – низменное, веселое - грустное, живое – неживое, правдивое - лживое); пространство и время (движение – покой, причина- следствие, изменение: развитие - разрушение). 2. Развивать эстетический, эмоциональный, оценочный, деятельностный опыт детей.

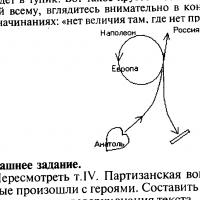

Эстетическое отношение к миру Структура эстетического опыта: компоненты Познавательный ЭмоциональныйОценочный Деятельностный Эстетическое Восприятие Представление Понятие Суждение Эстетические Эмоции Чувства Переживания Состояния Эстетические Оценки Вкусы Нормы Идеалы Восприятие Исполнительство Творчество

Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру, к миру природы Роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека: единство пользы и красоты. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле). Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. Красота и разнообразие природы, выраженные средствами живописи, графики. Представление о назначении дизайна. Особенности дизайна одежды, аксессуаров, интерьера, ландшафта.

Развитие продуктивных видов деятельности детей формировать умения, связанные с художественно- образным отражением предметов и явлений в различных видах изобразительной деятельности. учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции (в рисовании, лепке, аппликации). учить создавать декоративные композиции (в рисовании, лепке, аппликации). учить самостоятельно находить приёмы изображения при интеграции видов изобразительной деятельности и художественного труда. поддерживать стремление комбинировать знакомые техники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения.

Развитие продуктивных видов деятельности детей Материалы для рисования: фломастер, гелевые мелки, графитный карандаш, цветные карандаши, уголь, пастель, сангина, восковые мелки и т.д. Приёмы работы с графическими материалами: штриховка, тушевка, растушевка. Разные способы условно-плоскостного изображения плодов, цветов, деревьев, птиц, животных, человека. Изображение зданий и транспортных средств разными способами. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. Живописные материалы: гуашь, акварель. Цвет основное средство выразительности в рисовании. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения, экспериментирование с цветом. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. Выбор средств художественной выразительности для создания образа в соответствии с замыслом. Декоративное рисование по мотивам народных росписей: дымковской, городецкой, хохломской, гжельской. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. Простые геометрические формы. Природные формы. Зависимость композиции от формы предмета. Сюжетное рисование. Отражение явлений окружающей жизни в сюжетном рисунке. Элементарные приёмы композиции на плоскости. Понятия: линия горизонта, ближе больше, дальше меньше, загораживания. Композиционный центр: главное и второстепенное в композиции.

Развитие продуктивных видов деятельности детей Материалы для создания выразительного образа в лепке: глина, пластилин, мокрый песок, бумага и др. Элементарные приёмы работы с пластическими материалами для создания выразительного образа: скатывание, раскатывание, сплющивание, прищипывание и др. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон сгибание, вырезание, разрезание, скручивание и др.). Конструктивно-модельная деятельность.

Способствовать развитию самостоятельной творческой деятельности Передача настроения в творческой работе с помощью: цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала; различных художественных техник и материалов (коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов).

Способствовать развитию самостоятельной творческой деятельности Способствовать развитию словесного творчества (придумывать рифмовки, истории, сказки). Прогнозировать возможные действия героев, место действия, завершение сюжета. Отражать литературный опыт в самостоятельной художественно- эстетической деятельности. Реализовывать творческие замыслы, свободно и умело сочетать разные художественные техники. Исполнять любимые песни, импровизировать голосом простейшие интонации. Организовывать детей для совместной игры с инструментами. Исполнять, самостоятельно придумывать музыкально-ритмические движения. Побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию.

Формы, приёмы организации образовательного процесса Совместная деятельность Самостоятельная деятельность Образовательная деятельность с семьей (в семье) Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты Образовательные ситуации Занятия Творческие проекты Решение проблемных ситуаций Экспериментирование Наблюдение Рассматривание произведений фотографий, иллюстраций Экскурсии Беседы Обсуждение Утро радостных встреч Общий итог дня Культурный досуг Виртуальные путешествия Рассказы Встреча с интересными людьми Дидактические игры Занимательные показы Наблюдения Рассматривание Решение проблемных ситуаций Беседы Ситуативные разговоры Решение проблемных ситуаций Дидактические игры С.-р. игры Наблюдения Рассматривание Сбор материала для детского дизайна, декоративного творчества Экспериментирование с материалами Рассматривание предметов искусства Консультации Мастер-класс Конкурсы Беседы Участие в коллективной работе Выставка работ Наблюдение Рассказы Экскурсии Ситуативное обучение Чтение

Художественно-эстетическая деятельность в режимных моментах: Утренний отрезок времени Индивидуальная работа по усвоению технических приемов, изобразительных умений Игровые упражнения Обследование предметов и игрушек Наблюдение Проблемные ситуации («Как раскрасить пластилин?», «Какого цвета снег?», «Отражение света. Как увидеть радугу?») Рассматривание чертежей и схем, иллюстраций и т.д. Прогулка Дидактические игры Проблемная ситуация Индивидуальная работа по развитию зрительного восприятия Моделирование Вечерний отрезок времени, включая прогулку Игры - экспериментирование Упражнения по развитию мелкой моторики рук Ситуативные разговоры Виртуальные путешествия

Художественно-эстетическая деятельность в непосредственно-образовательной деятельности: Образовательные ситуации («Секреты линии горизонта»,«Детали в картине», «У природы нет плохой погоды»), Обучающие занятия («Подбери палитру», «Волшебная линия», «Фигурные отпечатки») Творческие проекты: («Выпуск детской газеты», «Игрушки со всего света», «Родословная моя», «Музей красоты») Решение проблемных ситуаций Экспериментирование Наблюдение Экскурсии Беседы Обсуждение Рассматривание объектов реального и рукотворного мира, их обследование. Виртуальные путешествия Рассказы Встреча с интересными людьми Дидактические игры Занимательные показы Рассматривание альбомов фотографий, иллюстраций, репродукций, коллекций Опыты Конкурсы

Художественно-эстетическая деятельность в самостоятельной деятельности: Решение проблемных ситуаций Дидактические игры Сюжетно-ролеавые игры Наблюдения Рассматривание Сбор материала для детского дизайна, декоративного творчества Экспериментирование с материалами Рассматривание предметов искусства

Художественно-эстетическая деятельность в семье: Ситуативное обучение. Упражнения. Коллекционирование Просмотр видео Рассматривание произведений искусства Обследование предметов Домашнее экспериментирование Совместное творчество Сопровождение семьи: Беседы Консультации Открытые просмотры Выставка работ Встречи по заявкам Интерактивное взаимодействие через сайт Совместные игры Совместные занятия Мастер-классы Опросы, анкетирование, информационные листы

Технология Р.М. Чумичевой Ознакомление дошкольников с живописью 1. Эмоционально – личностный Характерны личные мотивы, собственное понимание, связанное с опытом ребенка, его эмоциями, интересами 2. Выделение познавательной, эстетической и нравственной ценностей содержания произведения

Диагностика определения уровней развития представлений о произведениях искусства (Р.М. Чумичевой) Показатели уровней представлений о произведениях изоискусства Высокий Отвечает на вопросы, что изображено, о чем картина, что художник рассказал. Подтверждает логическими связями между содержанием и выразительными средствами (цветом, композицией, формой, мимикой, позой), точно определяет и обосновывает настроение, чувства, пользуется образным языком). Средний Отвечает на вопросы правильно, но не объясняет, почему так думает, редко использует эпитеты, сравнения. Низкий Затрудняется отвечать на вопросы, выделяет несущественные связи в содержании и выразительных средствах.

Этапы работы по формированию элементарных представлений у дошкольников о видах искусства 1 этап: Цель: создание интереса к произведению, формирование умения внимательно рассматривать, эмоционально откликаться на ее содержание 2 этап: Цель: развивать умение самостоятельно анализировать содержание, выделять средства выразительности 3 этап: Цель: формировать творческое восприятие произведений изоискусства. 3 этап 2 этап 1 этап

Технология Л.А. Парамоновой Конструирование в детском саду Два типа конструирования: техническое и художественное К художественному типу конструирования относится конструирование из бумаги и природного материала. К техническому типу конструирования часто относят: конструирование из строительного материала, из деталей конструктора, имеющих разные способы крепления, из крупных модулей, а также конструирование на базе компьютерных программ. Лего-конструирование создано для развития умственных способностей детей. В серию входят разнообразные конструкторы: модели для детей от 3 лет для составления и обыгрывания бытовых сюжетов, элементарные механизмы, приводящие модель в действие от натянутой пружины или солнечной батареи, робототехника.

Технология Л.А. Парамоновой Задачи обучения конструированию: Конструирование по образцу (Ф. Фребель) заключается в том, что детям предлагают образцы построек, выполненных из деталей строительного материала и конструкторов, поделок из бумаги и т.п., как правило, показывая способы их воспроизведения. Конструирование по модели (А.Н. Миренова, А.Р. Лурия) заключается в том, что детям в качестве образца предъявляют модель, в которой очертание отдельных составляющих ее элементов скрыто от ребенка. Эту модель дети должны воспроизвести из имеющегося у них строительного материала. Конструирование по условиям (Н.Н. Поддьяков) задачи конструирования в данном случае выражаются через условия и носят проблемный характер, поскольку способов их решения не дается. Данная форма работы способствует развитию творческого конструирования Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам было разработано С. Леона Лоренсо и В.В. Холмовской. Воссоздаются отдельные функциональные особенности реальных объектов, предоставляет возможности для развития внутренних форм наглядного моделирования. Конструирование по замыслу по сравнению с конструированием по образцу обладает большими возможностями для развития творчества детей, для проявления их самостоятельности; в этом случае ребенок сам решает, что и как он будет конструировать. В конструировании по теме детям предлагают общую тематику конструкций (например, «Город»), и они сами создают замыслы конкретных построек и поделок, выбирают способы их выполнения, материал. Каркасное конструирование, предложенное Н.Н. Поддьяковым, предполагает первоначальное знакомство детей с простым по строению каркасом как центральным звеном постройки (его частями, характером их взаимодействия) и последующую демонстрацию педагогом различных его изменений, приводящих к трансформации всей конструкции.

Используемые методы и приёмы Сенсорное обследование лего - деталей для знакомства с формой, цветом и определения пространственных соотношений между деталями с целью целостного восприятия постройки Демонстрация и рассматривание иллюстраций и картин с изображением объектов для конструирования Наблюдение натуральных объектов Использовани е схем и чертежей Демонстрация вариативных соединений деталей при создании модели Объяснение последовательности и способов выполнения постройки Использование схем и чертежей Показ и анализ образца Предъявление речевого образца Создание проблемной ситуации Анализ и оценка конструктивной деятельности

Особенности художественно-эстетической предметно- пространственной среды в ДОУ О бразовательная среда должна учитывать возрастные интересы детей дошкольного возраста О бразовательная среда должна соответствовать возможностям ребёнка на грани перехода к следующему этапу развития Предмет но-пространственная среда должна соответствовать структуре когнитивной сферы ребёнка Динамика образовательной среды должна учитывать исходную инициативности ребёнка

Задачи музыкального развития детей формирование представлений о связи музыки слова, жеста и движения с жизнью; воспитание интереса к музицированию чрез игровую деятельность; воспитание потребности в самовыражении через коллективное и индивидуальное творчество; развитие тактильных ощущений (ритмическая пульсация) через звучащие жесты; развитие навыков импровизации через слово, жест, звук, движение; развитие двигательных ощущений через пластическую импровизацию; развитие речевой активности через звукоподражание развитие интонационного слуха через звукоподражание и игру на музыкальных инструментах развитие тембрового слуха через игру на инструментах развитие способности к построению ассоциативных аналогий между образами действительности и образами звуковыми, пластическими, художественными

Формы, приёмы организации образовательного процесса Совместная деятельность Самостоятельная деятельность Образовательная деятельность с семьей (в семье) Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты Слушание Беседы Обсуждение Музыкально- дидактические игры Театрализованная деятельность Рассматривание портретов композиторов Использование музыки: на утренней гимнастике, во время умывания, в сюжетно-ролевых играх, в компьютерных играх, перед дневным сном, при пробуждении. Индивидуальная работа Музыкально- дидактическая игра, Праздники. Развлечения. Просмотр мультфильмов, детских музыкальных фильмов С.-р. Игры в «праздник», «концерт», «оркестр», «музыкальное занятие», «телевидение». Импровизации мелодий, движений. Пение. Хороводы. Импровизация на инструментах Музыкально- дидактические игры Игры – драматизации Детский ансамбль, оркестр Посещение детских музыкальных театров, Прослушивание аудиозаписей Просмотр видеофильмов Обучение игре на музыкальных инструментах

Использование музыки в совместной деятельности: Игры-импровизации: игра-сказка; игра-балет; игра-опера; игра-карнавал; игра- фантазия; Двигательно-игровые импровизации(показ пластики образов « Мальвина», «Буратино», показ в пластике характеров образов (Весёлый Буратино», «Сердитая Мальвина); Вокально-речевые импровизации; Интонационные этюды (разыгрывание сценок из жизни животных, птиц предметов и явлений); перевоплощение в персонажей;,исполнение роли за всех персонажей в настольном театре; Игровые ситуации (войти в изображаемую ситуацию и вообразить кукол-марионеток в цирке); Инструментальные импровизации; Сюжетосложение; Музыкально -игровые композиции: игры –приветствия; игры речевые; игры с палочками; игры со звучащими жестами, игры-уподобления, игры-настроения, игры- образы; Инструментальное музицирование; Танцевальные миниатюры; Компьютерные музыкально-игровые программы

Использование музыки в самостоятельной деятельности: Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов, элементов костюмов для театрализованной деятельности, ТСО; Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные занятия», «телевизор»; Создание для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-ролевая игра), способствующих импровизации в пении, движении, музицировании; Импровизация мелодий на собственные слова, придумывание песенок; Придумывание простейших танцевальных движений; Инсценирование содержания песен, хороводов; Составление композиций танца; Импровизация на инструментах; Музыкально-дидактические игры; Аккомпанемент в пении, танце и др. Детский ансамбль, оркестр; Создание системы театров для театрализованной деятельности: театр на пружинках; плоскостной театр; театр масок; театр из клубков; театр из природного материала; театр из бросового материала; театр моды; театр оригами; театр вязаной игрушки; театр кукол из старых газет; театр на ложках; театр из спичечных коробков; театр «Смешарики»

Использование музыки в семье: Изучение мнения родителей о музыке и музыкальном воспитании (анкетирование, интервьюирование, наблюдение). Тематические музыкальные лектории. Педагогические конференции с приглашением специалистов. Игровые практикумы для родителей. Создание мини-библиотеки по вопросам музыкально-эстетического воспитания детей. Клубы по интересам. Организация семейных досугов. Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей в праздники и подготовку к ним). Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, совместные выступления детей и родителей, совместные театрализованные представления, оркестр). Открытые музыкальные занятия для родителей. Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей (стенды, папки или ширмы- передвижки). Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в семье. Посещения музеев, выставок, детских музыкальных театров. Прослушивание аудиозаписей с просмотром соответствующих иллюстраций, репродукций картин, портретов композиторов. Просмотр видеофильмов.