Язык как изменяющееся явление — исторические изменения в языке. Кофе руссиано с сосулями: Куда катится русский язык? Должен ли меняться язык

Любой язык представляет собой развивающееся, а не мертвое, навсегда застывшее явление. По словам Н. В. Гоголя,

«необыкновенный наш язык есть еще тайна… он беспределен и может, живой, как жизнь, обогащаться ежеминутно».

Если мы читаем летописи или даже произведения писателей, творивших всего сто лет назад, мы не можем не заметить, что тогда писали, а значит, и говорили, не так, как мы говорим и пишем сейчас. Так. например, слово обязательно в русском языке означало любезно , в XX в. значение этого слова изменилось, теперь оно означает непременно . Нам трудно понять фразу XIX в.:

«Он относился к ней обязательно»,

— если мы не знаем старого значения этого слова. То же происходит и с другими явлениями, свойственными языку.

Исторические изменения в языке

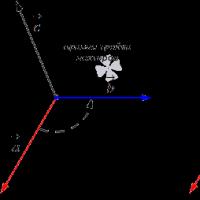

Историческим изменениям подвержены все уровни языка — от фонетики до построения предложения.

Изменения алфавита

Современный русский алфавит восходит к кириллице (древнему славянскому алфавиту). Начертания букв, их названия, состав в кириллице отличается от современного. Первая реформа русского письма была проведена Петром 1. Были исключены из алфавита некоторые буквы, начертания букв были округлены и упрощены. В 1918 г. была отменена такая буква русского алфавита, как *****, она не обозначала уже никакого особого звука, поэтому все слова, где необходимо было писать эту букву, нужно было запоминать.

Изменения на уровне фонетики

Это изменения произношения звуков. Например, в современном русском языке есть буквы ь,ъ, которые сейчас не обозначают звуков.

До ХI — начала ХШ века эти буквы в русском языке обозначали звуки: /Ь/ был близок к /Э/, /Ъ/ — к /О/. Затем эти звуки исчезли.

Еще в середине XX в. различалось произношение ленинградцев и москвичей (имеется в виду литературное произношение). Так, например, ленинградцы первый звук в слове щука произносили как [шч], а москвичи — как [ш’]. Теперь произношение сгладилось, таких различий уже нет.

Изменения словарного состава

Словарный состав языка тоже меняется. Уже говорилось, что может изменяться значение слова.

- из запасов диалектов (так в русский литературный язык вошло диалектное слово тайга ),

- из профессионального языка, жаргонов (например, из языка нищих пришло слово двурушник , обозначавшее когда-то нищего, собиравшего милостыню обеими руками).

Изменяется и обогащается русский язык и с точки зрения словообразования

. Так, если оно приживается в языке, порождает множество новых слов, образованных с помощью суффиксов и приставок, характерных для русского словообразования. Например:

компьютер — компьютерный, компьютерщик, компьютеризация.

В начале ХХ века трудно было представить, что в русском языке появятся несклоняемые существительные или прилагательные. Однако такие несклоняемые существительные, как

кино, жалюзи, шоу, беж, хаки

прекрасно существуют в современном языке, говоря о его неисчерпаемых возможностях.

Изменяется и русский синтаксис

Язык, живой, как жизнь, живет своей жизнью, к которой причастен каждый из нас. Поэтому мы должны не только его совершенствовать, но и бережно относиться к тому, наследию, которое имеем.

Наша краткая шпаргалка-презентация — «Русский язык как изменяющееся явление»

Интересно:

О каких изменениях говорит тот факт, что слово облако было когда-то однокоренным со словами волочь, обволакивать? Это изменения в составе языка: когда-то слово облако членилось на морфемы, теперь же, утратив связь с однокоренными словами, оно стало состоять из корня облак- и окончания -о.

Слово зонтик было заимствовано из голландского языка, от него образовалось слово зонт. Почему так произошло?

Слово зонтик встало в один ряд со словами мостик, листик, карандашик, т.е. со словами, где суффикс -ик- указывал на уменьшительное значение предмета. Слово зонт стало обозначать большой предмет, а слово зонтик — предмет маленький.

Вам понравилось? Не скрывайте от мира свою радость - поделитесьЯзык находится в постоянном процессе изменения. В связи с историческим изменением фонем, изменяется не только форма слова, но смысл и понятие языка. Такое изменение языка есть непрерывное развитие. Изменение языка происходит сначала в речи некоторых людей, в частности, молодого поколения. Желание молодого поколения адаптироваться к ощущению новой эпохи отражается и распространяется внутри языка как предмета общественного и культурного становления общественных масс. Когда преобразование индивидуальной речи проникает в общее употребление, изменение не прекращается, а укрепляется общими языковыми навыками, хотя это проникновение в языковое общество осуществить не так уж просто. Как при любом культурном преобразовании, так и в случае изменения языка действует и мешает этому проникновению консервативная сила в лице могущественного центра общества. Понятно, что даже в течение жизни одного поколения в языке происходит множество изменений, но лишь некоторые из них закрепляются на уровне всей нации-носителя языка и остаются в языке надолго.

В разных аспектах языка изменения происходят с разной скоростью.

Наиболее быстрым изменениям подвержен лексический состав языка . Это можно заметить как на примере новых слов, появившихся в русском языке за последние 10-15 лет (вся компьютерная терминология, много новых названий профессий и видов деятельности, и пр.) , так и на примере большого количества заимствований из английского в корейском языке, практически все из которых относятся к периоду после 1945 года. Как правило, появление новой лексики связано со следующими явлениями: 1) заимствование слова из другого языка (с вытеснением ранее употреблявшегося слова или без такового); 2) появление новых слов для обозначения предметов и явлений, отсутствовавших ранее в культуре; 3) внутриязыковые процессы, при которых слово или выражение, изначально придуманное и употребляемое небольшой группой людей, распространяется на язык всей нации, 4) изменение смысла слова со временем. Заметим, что в последние годы этот процесс обновления лексики ускорился во всех языках в связи с большей легкостью обмена информаций между людьми, чем когда-либо в истории. Естественно, параллельно идет и процесс выхода некоторых слов из употребления.

Рассмотрим все эти 4 процесса на примере корейского и других языков:

1) заимствование. Из китайского языка, с 4 века, и из японского языка с конца 19 века заимствуются иероглифические слова. Доля в современном корейском языке – 70%, в спецтерминологии – выше. С 20 века идут активные заимствования из английского.

2) появление новых слов для обозначения новых предметов или явлений. В корейском они могут составляться как из исконно корейских корней, так и из иероглифических и даже английских, при этом смысл слова может быть совершенно не связан с изначальными значениями корней (원피스, 소개팅, 왕따, 고스톱, 화이트 데이),

3) проникновение слов из лексикона небольшой группы людей в массы: корейские современные сленговые화이팅, 공주병, 호박, 당근, 깡통, 형광등, русское «чайник», «тормоз» и т.д.

4) изменение смысла слов: русское «товарищ», итальянское «banca», корейские изначально иероглифические 생각 и 사랑, приобретение нового смысла 바가지, 동네북 , изменение оттенка значения слова 아줌마 …

Действуют и обратные процессы: изгнание и разговорная вульгаризация слов. Мертвый язык - тоже продукт данного процесса. В современном языке слова с суффиксами «-뱅이»: «가난뱅이 - бедняк », «주정뱅이 - алкоголик »; «-치»: «장사치 - торгаш », «거라치 – князек » и др., носят пренебрежительный характер, но раньше они носили противоположный смысл: вежливое обращение к лицам мужского пола

Суффикс «-뱅이» образовался от слова “방(房)” в форме именительного падежа. Суффикс «-치» образовался в следующем порядке: сначала суффикс «-디» смягчился - [디>지], после чего уже «-지» смягчился еще раз - [지>치] (4,15).

Можно привести пример следующих слов: «디새 – черепица », «고마 – наложница », «구위 – ведомство ». Эти слова были заменены на их иерогли и исчезли, являясь вариантами говора.

Таким образом, на первый взгляд, лексика выглядит довольно ненадежным ориентиром при определении родственных связей языка, но в ней имеется также некий основной состав, который мало подвержен изменениям за века и даже тысячелетия, и может быть использован при изучении происхождения языка и его родственных связей.

Несколько медленнее, чем лексика, изменяется фонетический состав языка : появление и исчезновение отдельных фонем, возможности или невозможности их сочетания, различные чередования. В этом процессе речь идет о столетиях, и как правило, письменный язык фиксирует эти изменения намного позже, чем они происходят в устной речи. Примерами таких изменений могут служить:

1) исчезновение фонем: в русском языке в 1917 году было отменено употребление букв фита, ижица, твердый знак в конце слова, ять (ну не нашла я их в символах!!!). То есть ранее эти буквы означали звуки речи, потом звуки постепенно вышли из употребления, и только потом были изъяты из употребления буквы. Аналогичный процесс происходил в корейском языке, когда вслед за звуками в, ж, и некоторыми сложными дифтонгами и трифтонгами, исчезали из употребления и буквы, последняя из которых - (●) – вышла из употребления только в 20 веке.

2) появление фонем: на современном этапе его отследить труднее, чем в языке предыдущих периодов, так как появившиеся фонемы, как и исчезнувшие, не сразу и не всегда фиксируются письменным языком. В современном русском языке можно говорить о появлении «э закрытого», для которого нет отдельной буквы, однако звук этот часто употребляется в основном в заимствованных словах, где пишется «е», а читается «э» - стресс, прогресс, процесс, Интернет, компьютер, секс и т.д. Также нам хорошо известно, что фонема «ф» тоже пришла в русский язык вместе с заимствованными словами. В корейском языке можно отследить становление дифтонгоидов 에, 애 и 얘 из полноценных дифтонгов «аи», «ои», «яи», то же можно сказать о 외 и 위.

3) сочетания фонем: примером этого явления в русском языке служит невозможность в древнерусском нахождения рядом двух согласных, что вполне возможно в современном русском: совр. Здание – др. зидание (от зида – «глина»), и пр. Сюда же можно отнести, например, невозможность сочетания sp или st в начале слова в современном испанском – перед ними должна обязательно стоять гласная. В корейском языке в средние века и новое время можно проследить процесс перехода от двух и даже трех согласных в начале слова / слога к одному согласному, а в современном корейском - процесс, официально зафиксированный языком только на юге полуострова: превращение ㄹ в ㄴ в ханмунных словах в начале слова, и выпадениеㄹ перед мягкими гласными в начале слова. То есть, на момент разделения Кореи на север и юг, по-видимому имела место произносительная норма «И», при написании фамилии «리», на юге написание подобных слов было приведено в соответствие с произношением, а на севере – наоборот.

4) чередования. Не вдаваясь в подробности русских чередований «к-ч», «г-ж», «о-а» и «е-и» в корнях слова (желающие могут постараться подумать, о чем вообще идет речь), перейдем сразу к хорошо известному вам корейскому языку, в котором чередование “ㅂ – 우” является прямым следствием наличия когда-то в языке звука «в», который вышел из употребления, превратившись в «п» перед гласными» и «w» перед согласными. Также, чередовании “ㄷ – ㄹ” стало результатом исторического процесса (то есть большинство иероглифических слогов, оканчивающихся на ㄹ на момент своего заимствования заканчивались наㄷ, это четко отслеживается сравнительным анализом чтения иероглифов в различных восточноазиатских странах).

Фонетические особенности языка могут служить важным материалом для анализа его происхождения. Так, в группе алтайских языков существует несколько важных особенностей (невозможность положения тех или иных фонем в начале слова, благозвучие гласных, и некоторые другие), которые позволили лингвистам провести ту или иную классификацию внутри этой языковой семьи.

Наконец, наиболее стабильным и подверженным самым медленным изменениям является грамматика и строй языка . Так, в корейский язык пришли некоторые китайские грамматические формы, самой известной из которых является суффикс 적, а также атрибутивы и некоторые другие конструкции, но большого влияния на повседневную речь, и тем боле на строй языка, они не оказали.

Корейские ученые также имеют свой интересный взгляд на ПРИЧИНЫ изменений, происходящих в языке. Причины изменений языка кроются, во-первых, внутри нации, отвечающей за язык; во-вторых, в изменении форм букв и слова. Первая причина имеет три вида: физиологический, психологический, духовный.

Среди физиологических факторов особое значение придается состоянию голосового аппарата. Голосовой аппарат у каждого человека имеет свои особенности, но есть региональные общности в ходе усвоения способов артикуляции.

Например, в сеульском и южном диалектах при произношении фразы «나의 것» – «моя вещь » видны явные особенности каждого: «나으 것» , «나에 것» . Это явление в ходе действия голосового аппарата особенно выявляется в случае так называемого изменения условно-соединительных фонем, возникающего благодаря смежным звукам, например, при таких явлениях как ассимиляция, диссимиляция, палатализация. Также есть и изменения безусловных самозарождающихся фонем, которые не возникают из-за смежных звуков.

Среди психологических факторов самым важным является инстинкт стремления к упрощению. Этот инстинкт, вытекающий из склонности к поиску удобства, выражается ассимиляцией, добавлением и сжатием.

Эта склонность к поиску простоты речи становится одним из факторов изменения так называемой народно-этимологической формы речи. Это видно на примере таких слов, как [낟알→나락]; явление-переход «녀름» - (устар. «여름-лето »): «여름» (устар. «열매-плод »), соответственно, [녀름>여름:여름>열매] (4,14).

Еще одним из важных факторов является процесс проведения аналогий, например, [한길-большая дорога →행길(行-направление,линия )]. Кроме этого, забота о красоте интонации, стремление к ясной передаче мысли, инстинкт подражания определенной лексике – все это влечет за собой изменения языка. Все вышеуказанные психологические факторы тесно связаны друг с другом.

Особенность духовного фактора состоит в том, что он превосходит в различных степенях два первых. Эта влиятельность больше отражается на изменении содержания, чем на изменении фонемы или формы речи. Изменение содержания означает изменение понятий языка. Например, слово «사랑» в языке средневекового периода имело смысл [思∙憶] – «думать, помнить », но постепенно значение сузилось до значения [愛] – «любовь ». Соответственно получается, что возникает действие, которое расширяет содержание смысла в единице речи. Например, слово языка средневекового периода «겨레 – родственники », передающее значение «члены одного рода», стало обозначать «민족 – нация » (4,15).

Помимо этого, в язык постоянно проникают культурные реалии других государств, принося с собой новые смысловые значения. Изменения в языке древнего периода глубоко восходят к переменам в религии, культуре, политике, экономике, обществе. Даже если мы рассмотрим период неолита, то увидим, что уже тогда корейская культура имела разнообразные истоки и связи с культурами соседних районов и даже отдаленных земель Сибири и Забайкалья. В первые века новой эры население корейского полуострова испытывало влияние Китая. Некоторые корейские общины выступали посредниками в торговых и культурных связях между китайцами и населением Японских островов. К IV веку конфуцианские идеи стали государственной идеологией Когуре. Конфуцианство и буддизм, вмести с огромным количеством новых понятий, появились в Корее именно с приходом китайской письменности.

Даже если содержание и формы слов в языке постоянно меняются либо вообще исчезают, все равно непрерывно возникают новые словообразования. Обычно изменения языка могут возникать непроизвольно на любой территории, однако, при создании новых слов действует запланированная сила. В случае с корейским языком это подтверждается, если посмотреть на новые слова, как매, 가름, 조각, 목. Это духовное влияние, участвуя в процессе становления новой речи, либо расширяет территорию языка, вмещая передовую культуру, либо изменяет его, и она настолько огромна, что ее невозможно выразить.

Очень часто из-за специфики лексического строя корейского языка в словах проявляется мотивировка. На самом деле эта мотивировка у строя лексики таких языков как английский, французский, совсем различна. Например, если сравнить слова 거짓말 (거짓 – фальшь + 말 - слово ) - lie (ложь ), 눈물 (눈 – глаза + 물 - вода ) - tear (слезы ), можно узнать их структурную особенность, то есть, можно узнать: насколько мотивирована структура корейского языка по сравнению с английским; развивался ли язык постоянно в русле аналитической структуры? Но суть вопроса данного времени состоит в том, в какой степени действует внутренняя сила языка и найдется ли причина этих изменений в самом человечестве.

Одну из существенных движущих сил изменения фонем можно найти в связях с акцентом. Акцент делится на сильный или слабый механический акцент-ударение, который подчеркивает одно слово, слог, звук, и на музыкально- модуляционный акцент-уровень, который устанавливает высоту звука. Однако явление возникновения гласных средней длины среди коротких гласных может создать связь с музыкально-модуляционным акцентом средней длины; из-за изменения длины звука явление превращения или в длинные гласные, или в короткие гласные может создать связь с сильным или слабым механическим акцентом.

С этой точки зрения, возникает необходимость хотя бы раз подумать о создании связи с таким акцентом следующих явлений как: различия между короткими и длинными гласными современного языка; процесс превращения гласных средней длины из коротких гласных и наоборот; исчезновение в языке нового времени точек в тексте языка средневекового периода. Возможно, все вышеуказанные изменения языка возникают в одном коллективе у одного человека и распространяются через подражание. При распространении изменений языка инстинкт подражания становится самой важной внутренней движущей силой. Но в инстинкте подражания процесс происходит стихийно, не испытывая общественного ограничения.

Позже наблюдается сознательное вмешательство людей из высших слоев общества или политический контроль государства. Контроль и вмешательство играют решающую роль в процессе зарождения культурного, духовного языка нации и, в зависимости от обстоятельств, свидетельствуют о достижении политического развития общества на определенном этапе. В таком случае появляющаяся тенденция скорее определяет развитие внутри языка и обычно стремится защитить его вместо внедрения чего-то нового. Такие вещи, которые мы сегодня наблюдаем (норма правильного произношения или нормы орфографии), взаимосвязаны с указанными процессами.

В наше время все меняется с такой скоростью, что порой два поколения одной семьи могут перестать понимать речь друг друга. В своем тексте М.А. Кронгаз поднимает актуальную проблему изменений в русском языке.

Рассуждая над темой, автор подчеркивает, что язык, безусловно, должен меняться вместе со всем миром и успевать за любыми веяниями общества. Но скорость подобных перемен должна быть в равновесии: не слишком быстро и не слишком медленно, удовлетворяя потребности всех людей и вместе с тем давая им возможность развиваться, совершенствовать знание языка. И, конечно, при любых обстоятельствах должны сохраняться основные нормы языка. Лингвист подводит нас к тому, что и сам он не против всяческих заимствований, не против сленга и спортивных терминов, больше похожих на авторские неологизмы – это и есть развитие, но только не в том случае, когда все это превращается в «языковой хаос».

Автор считает, что изменения в языке закономерны – они идут в одну ногу с изменениями в обществе. Если этого не происходит – язык теряет свою функцию, однако эти изменения должны быть ориентированы на все слои общества и понятны каждому.

Я полностью согласна с мнением М.А. Кронгауза и тоже считаю, что язык должен быть свободным, пластичным и меняться в связи с изменениями в обществе, сохраняя при этом нормы и доступность.

Большинство русских писателей, когда-либо существовавших, уважали язык своего Отечества и восхищались его красотой и величием. Некоторые из них даже посвящали этой теме свои произведения, как, например, всем известное стихотворение в прозе И.С. Тургенева «Русский язык», в котором он восхваляет «великий, могучий, правдивый и свободный русский язык». Для Ивана Сергеевича язык и общество – два неразделимых понятия, и он искренне верит, что русский народ способен ценить и уважать свой язык и осознавать его величие, а поэтому достоин его.

А.А. Ахматова также считает, что общество и язык неразделимы, и будущее страны напрямую зависит от целостности языка. В стихотворении «Мужество» поэтесса описывает свою самоотверженную любовь к «русскому слову» и демонстрирует свою готовность бороться за чистоту и правильность русской речи, «великого русского слова», ведь она понимает, что от её отношения к языку родины зависит его будущее.

Таким образом, можно сделать вывод, что русский язык способен к видоизменениям, он должен меняться одновременно с обществом. Однако потенциал русского языка истощим, поэтому важно заботиться о его распространении и обогащении, тем самым сохраняя его свободность, целостность и нормированность для будущих поколений.

Язык меняется на грамматическом уровне. Известно, что в древнерусском языке было шесть типов склонения существительных, а в современном русском осталось три. Было три числа (единственное, двойственное и множественное), осталось только два (единственное и множественное).

И здесь стоит сказать о еще одной интересной закономерности. Мы знаем, что эволюция - это путь от простого к сложному. Но в языке все наоборот. Эволюция языка - это путь от сложных форм к более простым. Грамматика современного русского языка проще, чем древнерусского; современного английского - проще, чем древнеанглийского; современного греческого - проще, чем древнегреческого. Почему так происходит?

Я уже сказал, что в древнерусском языке было три числа: единственное, двойственное (когда речь шла только о двух предметах) и множественное, то есть в сознании наших предков предметов могло быть один, два или много. Сейчас в русском только единственное число или множественное, то есть может быть один предмет или несколько. Это более высокий уровень абстракции. С одной стороны, грамматических форм стало меньше и произошло некоторое упрощение. С другой - категория числа с появлением разграничения «один - много» стала более стройной, логичной и четкой. Поэтому эти процессы не только не являются признаком деградации языка, но, наоборот, свидетельствуют о его совершенствовании и развитии.

Из мужского рода - в средний

Многие люди неверно представляют себе работу лингвистов. Одни считают, что они выдумывают правила русского языка и заставляют общество по ним жить. Например, все говорят «убить паука тапком», а лингвист утверждает, что так говорить нельзя, потому что слово «тапка» женского рода (правильно будет: «убить паука тапкой»). Некоторые полагают, что лингвисты упрощают норму в угоду малообразованным людям и включают в словари безграмотные варианты вроде кофе в среднем роде.

На самом деле лингвисты не придумывают языковые нормы, они их фиксируют. Наблюдают за языком и записывают выводы в словари и энциклопедии. Ученые должны это делать независимо от того, нравится ли им тот или иной вариант или нет. Но вместе с тем они смотрят, отвечает ли вариант законам языка. В зависимости от этого помечают вариант как запрещенный или разрешенный.

Почему очень часто слово «кофе» употребляют в среднем роде? Только ли от безграмотности? Вовсе нет. Дело в том, что мужскому роду слова «кофе» сопротивляется сама система языка. Это слово заимствованное, неодушевленное, нарицательное, несклоняемое и оканчивающееся на гласную. В подавляющем большинстве такие слова в русском языке относятся к среднему роду. «Кофе» попало в исключения, потому что были когда-то в языке формы «кофий», «кофей» - мужского рода, они склонялись, как «чай»: выпить чая, выпить кофия. И вот памятником давно умерших форм и является мужской род слова «кофе», в то время как законы живого языка втягивают его в средний род.

И эти законы очень сильны. Даже слова, которые им сопротивляются, все равно со временем сдаются. Например, когда в 1935 году в Москве открылся метрополитен, СМИ писали: метро очень удобен для пассажиров. Выходила газета «Советский метро», а Утесов пел: «Но метро сверкнул перилами дубовыми, сразу всех он седоков околдовал». Слово «метро» было мужского рода (потому что «метрополитен» мужского рода), но постепенно «ушло» в средний род. Следовательно, то, что «кофе» становится словом среднего рода, происходит не от безграмотности людей, а потому, что таковы законы развития языка.

Кому мешают слова-иностранцы?

Также любой разговор о русском языке не обходится без обсуждения заимствования слов. Часто приходится слышать, что русский язык засоряется иностранными словами и срочно надо избавляться от заимствований, что, если не принять меры и не остановить поток заимствований, мы все скоро будем говорить на смеси английского с нижегородским. И эти мифы передаются из поколения в поколение.

То, что русский язык немыслим без заимствованных слов, очень легко доказать. Достаточно привести примеры слов, которые нам кажутся исконно русскими, но на самом деле таковыми не являются. Так, еще в древнерусский язык из скандинавских языков пришли слова «акула», «кнут», «сельдь», «ябеда», из тюркских - «деньги», «карандаш», «халат», из греческого - «грамота», «кровать», «парус», «тетрадь». Даже слово «хлеб», очень вероятно, является заимствованием: ученые предполагают, что его источник - готский язык.

В разные эпохи в русском языке обычно преобладали заимствования из какого-то одного языка. Когда во времена Петра I Россия строила флот, чтобы «прорубить окно в Европу», к нам пришло множество слов, связанных с морским делом, при этом большая часть - из голландского языка (верфь, гавань, компас, крейсер, матрос), ведь именно голландцы в то время считались лучшими корабельными мастерами и многие из них работали на российских верфях. В XVIII-XIX веках русский язык обогатился названиями блюд, одежды, украшений, предметов обстановки, пришедшими из французского языка: суп, бульон, шампиньон, котлета, мармелад, жилет, пальто, гардероб, браслет, брошь. В последние десятилетия слова в русский язык приходят в основном из английского языка и связаны они с современными техническими устройствами и информационными технологиями (компьютер, ноутбук, смартфон, онлайн, веб-сайт).

Сказанное отнюдь не означает, что русский язык такой бедный или жадный: он только принимает и ничего не отдает. Вовсе нет. Русский тоже делится своими словами с другими языками, но экспорт чаще идет не на Запад, а на Восток. Если сравним русский язык и казахский, например, то увидим, что в казахском языке очень много заимствований из русского. Кроме того, русский язык является посредником для очень многих слов, идущих с Запада на Восток и с Востока на Запад. Такую же роль играл в XVII-XIX веках польский язык, через который в русский пришло очень много слов (благодаря полякам мы говорим «Париж», а не «Пари», «революция», а не «революсьон»).

Если запретим иностранные слова, то просто-напросто остановим развитие языка. И вот тогда-то есть угроза, что мы начнем говорить на другом языке (например, на том же английском), ведь русский язык в этом случае не позволит нам выражать мысли полно и подробно. Иными словами, запрет на употребление иностранных слов ведет не к сохранению, а к уничтожению языка.

Необычный подарок сделало Министерство образования и науки РФ школьникам и студентам. 1 сентября 2009 года вступил в силу приказ: в рамках программы «Словари XXI века» были приняты «Орфографический словарь русского языка» Брониславы Букчиной, Инны Сазоновой и Людмилы Чельцовой, «Словарь ударений русского языка» Ирины Резниченко, «Грамматический словарь русского языка» под редакцией Андрея Зализняка и «Большой фразеологический словарь русского языка» с комментарием Вероники Телия.

- Номинальное словосочетание является существительным.

- Номинальное словосочетание является прилагательным для номинального слова.

- Словесная словесная ссылка - это глагол номинальной ссылки слова.

- Предложение - это словесное словосочетание словесное словосочетание.

Конечно, настоящий переполох среди филологов, журналистов и всех заинтересованных лиц вызвали не сами словари, а те нововведения, которые там появились. Насколько они необходимы? Все это вызвало много споров и мнений. И об этом я решила поговорить с 1-м заместителем министра образования РК Анатолием Семеновичем КАРМАЗИНЫМ, деканом ИФФа КГПА Еленой Александровной КАЛАШНИКОВОЙ и учителем русского языка и литературы Университетского лицея Галиной Васильевной ОМЕЛЬЧЕНКО.

Также такие системы назывались «экспериментальными». Хотя ни один из этих двух подходов не привел к разработке коммерческой системы, исследования в этой области помогли понять сложность этой задачи и в конечном итоге выявить узкие места в аналогичных разработках. Однако эти локальные проекты создали платформу, которая позволила сегодня разработать системы перевода, предлагаемые конечным пользователям.

Оказалось, что было очень эффективно не рассматривать систему перевода как переводчика, которому был назначен перевод грамматически допустимого текста, а скорее как сложная система, задача которой заключалась в достижении результатов, хотя любой ввод данных, включая тексты, которые неверны с точки зрения используемой грамматики системы. Вместо того, чтобы принимать подход к лингвистическому решению, который предполагает реализацию последовательных процессов анализа и синтеза предложений, архитектура системы основана на представлении процессов перевода в форме «объектно-ориентированного» процесса, который, в свою очередь, основан на иерархии компонентов предложения, подлежащих обработке.

- Признаете ли вы нововведения в русском языке?

А.С. Кармазин:

- Да, признаю, потому что полагаю, что язык - живая ткань. Он помогает развитию и совершенствованию. Меняемся мы, меняется наша жизнь - и он меняется. Изменения нужны.

Е.А. Калашникова: - Я бы ни в коем случае не стала говорить о каких-то нововведениях: это не нечто новое, что появилось в языке: просто приказ Министерства образования и науки РФ был опубликован недавно. В нем содержится перечень словарей, которые были рекомендованы к использованию, тем самым они получили статус официального авторитетного источника. В качестве экспертов новых словарей выступили сотрудники МГУ, СПбГУ, Института русского языка им. Виноградова, Института русского языка им. Пушкина и Института лингвистических исследований.

Кроме того, этот подход позволил использовать другое формальное описание перевода на разных уровнях. Системы также используют сетевые грамматики, подобные типу, к «расширенным сетям перехода», а также алгоритмы функционирования для заполнения и преобразования структур данных для анализа сложных предложений предложения.

Описание лексических единиц внутри словаря, которое на самом деле не ограничено в своей области и может содержать несколько разных атрибутов, тесно связано со структурой системных алгоритмов и не основано на переработанной противоположности синтаксических значений, а скорее на На основе текстовых компонентов.

Другие словари эта экспертиза еще ждет. Следовательно, запущена процедура контроля качества словарей. Поэтому нововведений никаких нет.

Нам небезразлично состояние нашего языка, и мы не можем по приказу изменить литературные нормы - это противоречит естественным процессам развития языка. Но государство должно проводить грамотную языковую политику, в том числе просветительскую. Например, последняя реформа орфографии имела место в России в 1956 году. И давно назрела новая.

Это позволяет системе работать с неполностью описанными словарными статьями, что является очень важным моментом для открытия словарей для пользователей, которые не могут считаться опытными специалистами по языкознанию. Кроме того, подход решения, найденный на этапе разработки, оказался очень эффективным для многих разных языков.

Прежде всего, необходимо объяснить некоторые определения: параллельно с развитием машинного перевода, который является частью прикладной лингвистики, были сделаны классификации. Это подразделение основано на аспекте архитектурных решений в отношении лингвистических алгоритмов.

Процесс смены норм - это процесс динамичный и очень противоречивый. Язык изменяется и развивается. И словари фиксируют нынешнее состояние языка. Произошли изменения, связанные с произношением: например, возникли новые произносительные варианты: дОговор вместо договОр или йОгурт и йогУрт, квАшение - квашЕние, кулинАрия - кулинарИя, по средАм - по срЕдам. Слову кофе стали придавать средний род, виски - мужской, появились разные варианты написания слов: Интернет-интернет, каратэ-карате, даже встречается смешение графических систем (кириллицы и латиницы) и т.д.

В этом случае «одной» трудностью является развитие самого метаязыка и описание естественного языка с помощью соответствующих терминов. Особенность заключается в том, что этот метод не применяется из-за стандартных лингвистических подходов. Фактически, система перевода обычно работает с неполными данными, потому что язык - это живая, быстро развивающаяся система: новые слова, новые функции старых слов, новые значения постоянно разрабатываются. В этом предположении важнейшей структурной особенностью алгоритма перевода является устойчивость системы по отношению к общим входным данным.

Мы не можем ограничиваться только указанными в приказе словарями, есть другие академические словари и издания. С другой стороны, словари отражают и факты ненормативной речи, они подают эти явления, используя систему стилистических помет. Любое справочное издание дает рекомендацию носителю языка и соответственно ориентирует говорящего, пишущего на соблюдение этих рекомендаций. Если имеет место ситуация обыденная (диалога, разговора), то в речи появляются сниженные элементы. Главное, чтобы говорящий осознавал это. А для того, чтобы это осознание пришло, надо обращаться к словарям, получать информацию и следовать ей, то есть словари выполняют охранительную функцию. Так, орфографические словари дают нам информацию о единообразном написании слов, орфоэпические знакомят с правильными ударением и произношением, грамматические - формами слов, их сочетательными возможностями. Если мы по-разному будем писать, произносить, употреблять слова - это затруднит восприятие текста. Не будем забывать, что литературная норма крайне консервативна. Но именно следование ей обеспечивает автоматизм речи, единство литературного языка и, в конечном счете, преемственность историко-культурных, языковых традиций. Владение нормами литературного языка свидетельствует об общем культурном уровне носителя языка.

В системе выделяются следующие уровни: уровень лексической единицы, групповой уровень, уровень простого набора и уровень составного набора. Все эти процессы взаимосвязаны и взаимодействуют иерархически друг с другом в соответствии с иерархией совокупности, обмениваясь синтезированными и унаследованными атрибутами между собой. Такое расположение алгоритмов позволяет использовать различные формальные методы для описания алгоритмов на разных уровнях.

Давайте посмотрим на лексическую единицу: лексическая единица - это слово или коллокация, представляющая единицу на самом низком уровне. Каждое слово описывается как композиция корня и конца - как на входе, так и на выходном языке. С другой стороны, дана возможность распознавания и анализа морфологии входного слова, с другой стороны, возможность синтеза соответствующего выходного слова в соответствии с соответствующими морфологическими данными.

Г.В. Омельченко: - Русский язык - это явление живое, развивающееся, вечно обновляющееся. Войдут ли эти нововведения в жизнь, станут ли устойчивыми, покажет только жизнь.

- Ваш прогноз: смогут ли новые словари сместить на второй план общепринятые и всеми любимые словари Даля, Ожегова?

А.С. Кармазин:

- Здесь произошла небольшая путаница. Что такое словарь? Это же не сборник законов. Кому запрещено говорить так или иначе? Никому. Эти словари просто зафиксировали появление новых слов или новых норм. Вот и все. И потому прежние словари остаются востребованными, и ими необходимо пользоваться. В них действительно собран богатейший материал. И в то же время любой словарь устаревает. Новые словари и словарь минувших десятилетий нет смысла сравнивать - у них разные задачи. Надо понимать эти четыре новых словаря не делают революцию. Хотя меня некоторые вещи, безусловно, удивляют и даже раздражают. Поэтому я, скорее всего, буду придерживаться уже устоявшихся форм. И для меня то, что кто-то будет пытаться сказать «горячий кофе» не в том роде, к которому мы привыкли, будет сигналом о неграмотности человека.

Групповой уровень соответствует более сложным структурам: группам существительных, прилагательных, наречий и сложных словесных форм. Этот уровень основан на формальных сетевых грамматиках, и в анализе существует возможность группировать группы для создания синтаксических единиц. Каждый блок определяется синтезированной структурой данных и основным блоком группы. В соответствии с структурой ввода, состоящей из терминов непосредственных компонентов и синтезированных атрибутов, выходная группа генерируется как набор лексических единиц с морфологическими значениями атрибутов, которые могут быть унаследованы в соответствии с результатами анализа группы.

Е.А. Калашникова: - Конечно, нет: ни сместить, ни изменить не смогут. Словарь В.И. Даля - явление культуры, животворная языковая стихия, сокровищница русских пословиц, поговорок. Этому словарю нет и не будет аналогов! Он уникален сам по себе. Мы всегда будем обращаться к нему и черпать не только филологическую, лингвистическую, но и общекультурную информацию. Словарь Ожегова один из самых общеупотребительных, известных и популярных. Он рассчитан на широкую аудиторию, есть во многих семьях. Социолингвистические опросы показывают, что по степени востребованности ему нет равных. Словари, прошедшие экспертизу, займут свою нишу в общекультурном пространстве и филологическом мире.

Анализ простых предложений, которые можно рассматривать как структуры, состоящие из синтаксических единиц, выполняется на основе структур данных предложений предложений, которые обеспечивают эффективное преобразование. В простых предложениях глагол считается самым важным элементом, а его валентность определяет дополнение к соответствующей структуре данных. Для каждого типа структуры данных существует правило преобразования для создания целевых структур данных и дизайна участников. Анализ составных предложений необходим, когда необходимо сформировать соответствующие темпы и обеспечить правильный перевод союзов.

- Будет ли меняться русский язык? Нужны ли эти изменения?

А.С.Кармазин:

- Язык никогда не стоит на месте. Происходит заимствование значительного числа слов из других языков. Прежде всего тех слов, которые применяют сегодня большинство россиян. Как можно обойтись без слова «Интернет»? Новое слово. И то, что его предлагают писать с большой буквы, ни о чем не говорит. До сих пор не решен вопрос: как же писать слово «Бог» - с большой буквы или с маленькой? И здесь словари расходятся. Думаю, все зависит от контекста, человека и смысла. Если это связано с православием, то, безусловно, с большой. А если в контексте «не дай бог», как любят говорить, то как тут применить его с большой буквы? Еще пример: знаете ли вы, что такое «синий зуб»? В словарях русского языка этого слова нет! А мы им пользуемся, потому что без этих слов сегодня нельзя обойтись. Это слово «Bluetooth». Должно быть это слово в словарях? Конечно. На самом деле, просто происходит процесс демократизации языка. Повторюсь, словарь - это не закон. И за неправильное произношение нет наказания. Но соблюдать некоторые нормы все-таки необходимо.

Мы надеемся, что эта информация позволит потенциальным пользователям систем перевода понять, что разработка системы машинного перевода - это не простая, а достаточно трудоемкая задача. И именно поэтому число действительно эффективных систем перевода, которые, как ожидается, появятся в ближайшем будущем, будет существенно ограничено.

Включение или отключение перевода

Светлана Соколова, Президент Фа. Это не работает? Попробуйте обновить веб-сайт. Если вы не можете нажать кнопку «Перевести», перевод может быть недоступен для этого языка.

Запись на неподдерживаемом языке

Предмет английского языка обычно уже дается. Будет задан вопрос только о том, какой второй иностранный язык вы хотели бы выбрать. Два стандартных языка, которые могут быть выбраны во всех высших учебных заведениях, являются французскими и латинскими. Также доступны испанский, русский и итальянский языки.Е.А. Калашникова : - Давать лингвистические прогнозы дело такое же неблагодарное, как прогнозировать политическую или экономическую ситуацию в стране. Скорее, можно отслеживать общие процессы, идущие в языке, выявлять их сответствие языковой системе. Но что точно - изменения в языке нельзя приурочить к датам, например, изданию приказа. Язык - явление динамическое, живое, все время развивающееся. И мы ощущаем происходящие изменения. Так, идет процесс наращивания лексического фонда. Это можно воспринять как положительный момент. Другой пример: мы перестаем употреблять отчества, обращаясь друг к другу, называя ученых, поэтов, писателей. Это изменение со знаком минус. В результате мы можем утратить традиции русского речевого этикета, складывавшиеся веками.

На этих языках, однако, вы всегда должны внимательно смотреть, потому что часто не предлагаются учебные материалы. Затем вы можете сдать экзамен по этим предметам, но не подготовлены соответствующим институтом. Если у вас нет прежних знаний, это дополнительные усилия, потому что вы должны полностью учить себя языку.

Одним из самых популярных вторых иностранных языков является французский. Многочисленные международные компании имеют филиалы в Германии. Если вы хотите работать здесь, у вас есть небольшая задница на французском языке , потому что не все говорят на этом языке. Вы работаете с курсом саундтрека, но если этого достаточно, чтобы действительно говорить на каком-либо языке, нет никаких сомнений. Также латынь является часто выбранной классикой в старшей школе. Но вам действительно нужна латинская в настоящее время?

Г.В. Омельченко: - Язык не может не меняться. Но не все изменения в языке положительны. Безусловно, иностранные заимствования чаще отрицательно влияют на развитие языка. И хотя без них не обойтись, я думаю, нельзя забывать о блестящем языке русских классиков: И.С. Тургенева, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и других.

- Согласны ли Вы с мнением, что в России идет процесс разрушения культуры языка?

Например, «албанский» постепенно вытесняет классический русский.

А.С. Кармазин:

- Есть определенная опасность. Сама возможность дисплея, который содержит в себе определенное число знаков, ведет к тому, что мы пытаемся сократить предложение, чтобы вместить больше информации. И, конечно, это препятствует тому, чтобы выразиться красиво, ярко. Когда мы пишем другу sms, мы понимаем, что у нас есть предел знаков. Более того у нас есть возможность не ставить знаки вообще. Действительно, происходит некоторое упрощение письменной речи… Но оно не дойдет до газетных или журнальных страниц. Там совершенно другой формат и задачи другие. А вот использование этого языка для короткого точного общения считаю нормальным.

Вы получите это автоматически, если вы пройдете квалификацию университета с латынью в качестве предмета экзамена с определенными достижениями. Хотя это может быть завершено в университете, было бы неплохо изучить другой иностранный язык в Фернаби, если вы все равно не обойдете латынь. Кстати, это часто бывает с курсами изучения истории, медицины, археологии и романских языков.

Латиноамериканцам также часто нужны курсы по изучению леграмм, но это также зависит от правил в соответствующем университете. В любом случае, латынь может быть полезна даже при изучении других языков, потому что все романские языки основаны на латыни. Например, если вы уже владеете английским языком, вам не нужно изучать так много слов для латыни, потому что они часто происходят из немецкого и . Кроме того, латынь может быть очень полезна, если у вас есть много общего с техническими или научными терминами, будь то в учебе или на вашей работе.

Е.А. Калашникова: - «Албанский» язык - одно из явлений молодежной культуры. Оно не очень распространено. Имеет узкую сферу функционирования, в основном при Интернет-общении. Это очень интересное явление, своеобразная языковая игра, реакция на официоз, на государственную идеологию, частично на формализм и канцелярщину. Вытеснить русский литературный язык можно только уничтожив или поработив его носителя, то есть русскоязычных людей. Но это уже сюжет для американского триллера. Негативные процессы, происходящие в обществе, безусловно, воздействуют на язык.

Они часто понимаются без лексики, когда они восходят к их первоначальной латинской форме. Испанский и итальянский языки относительно схожи, поэтому мы можем справиться с ними в процессе вымывания. Еще раз, если вы хотите работать в компаниях, которые занимаются итальянскими или испанскими компаниями, может быть весьма полезно говорить на этих языках, особенно, поскольку языковые комбинации пользуются большим спросом.

Тем не менее, испанский и итальянский несколько легче произнести, чем французский, потому что языки этих национальностей не так странны для наших немецких языков . Что касается сложности грамматики, все три не должны давать много. В дополнение к лексике, грамматике и произношению вы также должны научиться читать и писать эти специальные персонажи. Тем не менее, особенно для русских, многие выбирают Аби, чтобы догнать. Зачастую они происходят из новых федеральных земель и имеют русский язык уже в ранние школьные годы.

Г.В. Омельченко:

- На этот вопрос я отвечаю: и да, и нет. Но более всего волнует, что процесс разрушения русского языка и культуры проникает в молодежную среду. Молодежный сленг не выдерживает никакой критики так же, как и повсеместное распространение жаргона, «блатного» языка. Да и программы некоторых каналов телевидения вызывают, мягко говоря, чувство недоумения.

____________________________________________________

Если такие предварительные знания доступны, этот язык должен быть осуществимым. Кроме того, российский «Абитур» может быть очень полезен для более поздней профессиональной деятельности, учитывая, что все больше и больше компаний сейчас открываются на восток, либо благодаря более благоприятному производству в странах бывшего восточного блока, либо через новые рынки в этих странах.

Теперь вы дали некоторые аргументы, которые вы можете решить для второго иностранного языка . Но не беспокойтесь слишком много. Всего за несколько кликов вы можете изменить системный язык на немецкий или другие языки. Здесь вы выбираете «Германия» для Германии из раскрывающегося меню «Страна или регион». Кроме того, вы можете установить любую другую страну, в которой вы нуждаетесь.

А что о нововведениях думают те, кто сегодня учится?

Юлия Голубцова, студентка 5 курса ИФФа КГПА:

- Нововведения, на мой взгляд, - это естественный процесс. Любая наука должна развиваться и совершенствоваться. Главное - чтобы эти обновления не были случайными и стихийными. Так и в русском языке. В любом случае, насильно переделать привычный язык - это почти фантастическая задача. Потребуются десятилетия, чтобы люди начали принимать эти нормы. Не столь важно, на каком слоге ставится ударение в слове "йогурт", важно, чтобы язык не портили матерные и жаргонные слова.

Кристина Кабакова, 11 класс, Университетский лицей:

- Язык - проводник к пониманию, взаимосвязь поколений. Язык не должен меняться кардинально. Тех людей, которые неправильно ставят ударения, неверно склоняют слова, стоит учить говорить грамотно и красиво, а не менять лексику, подстраиваясь под необразованную часть населения.

Максим Михайлов, 9 класс, лицей № 40: - Изменения в русском языке, конечно, нужны. Я считаю, что язык должен меняться и идти в ногу со временем. Хотя, наверное, это осложнит жизнь школьникам, которым еще предстоит сдать ЕГЭ по русскому языку. С другой стороны, лучше бы государство занималось социальными проблемами, например, повышением зарплаты учителям - ведь это гораздо важнее…

Хотя любые новшества в русском языке лично у меня вызывают сомнения, но я двумя руками за нововведения, без которых сегодня обойтись нельзя - заимствованные слова: такие, как «факс», «е-мейл», «маркер» и многие другие. Но помнить, что «кофе» мужского рода, я думаю по силам каждому.

Софья ГОРОХ, Университетский лицей

Фонд «Общественное мнение»«Если поменять правила, русский язык исчезнет»

Примерно две трети российских граждан придерживаются высокого мнения о своей грамотности. Стоит отметить, что мужчины значительно менее грамотны (или значительно более самокритичны), чем женщины: только 57 % из них уверяют, что пишут почти без ошибок, и 66 % - что почти не допускают ошибок в устной речи, тогда как среди женщин такие ответы дают 72 и 74 % соответственно.

Разумеется, уровень грамотности не может не зависеть от образования: среди окончивших лишь среднюю школу 50 % считают, что пишут грамотно, а 45 % не могут о себе этого сказать, тогда как среди обладателей вузовских дипломов - 84 и 14 % соответственно. Схожие соотношения - и в ответах на вопрос о правильности устной речи.

Любопытно, однако, что баланс мнений по этим вопросам во всех возрастных когортах примерно одинаков. Означает ли это, что мнение о катастрофически низком уровне грамотности у «нынешней молодежи», преобладающее в среде преподавателей и постоянно звучащее в СМИ, безосновательно? Или грамотность падает, но этот процесс не отражается в данных рассматриваемого опроса, поскольку представители разных поколений руководствуются разными критериями и уровень грамотности, который по меркам «детей» выглядит приличным, оценивается «отцами» как недостаточный? Честно говоря, вторая гипотеза кажется более правдоподобной...

Треть опрошенных часто замечают ошибки в устной и письменной речи окружающих, 15 % - в СМИ. Разумеется, фиксируют их в большинстве случаев люди, считающие свой уровень грамотности высоким. Однако даже среди тех, кто, по их собственному признанию, говорит не очень грамотно, 17 % часто замечают ошибки в речи окружающих и 7 % - в СМИ. И еще многие замечают их хотя бы изредка.

При этом ошибки окружающих люди в целом воспринимают более то-лерантно, нежели огрехи СМИ - с последних, естественно, спрос выше. В первом случае 38 % респондентов относятся к ошибкам «спокойно», во втором - 22 %. Но число испытывающих раздражение при столкновении с ошибками знакомых и «ляпами» журналистов практически одинаково: 27 и 28 % соответственно.

Иначе говоря, нарушения норм русского языка вызывают определенно негативную реакцию немногим более чем у четверти россиян. Можно сказать, что таков реальный уровень «иммунитета» от деградации русской речи. Вместе с тем наши сограждане, конечно же, знают «правильный» ответ на вопрос о значимости соблюдения языковых норм и, как правило, добросовестно его воспроизводят: 89 % опрошенных (и 95 % среди обладателей высшего образования) заявляют, что «грамотно говорить и писать, соблюдать правила русского языка - это важно», и только 7 % - что это неважно. Даже среди тех, кто оценивает собственный уровень грамотности невысоко, немногие готовы присоединиться ко второй точке зрения (из числа признавших, что пишут с ошибками, - 12 %).

Одни люди считают, что правила русского языка должны оставаться неизменными. Другие полагают, что правила должны меняться вслед за разговорным языком. Лично Вам ближе первая или вторая позиция?

Распределение ответов на вопрос о том, должны ли языковые нормы эволюционировать вслед за речевыми практиками, выглядит несколько иначе. Здесь многие - 30 % - затруднились с ответом, что в общем-то неудивительно. Ведь каждая из предъявленных респондентам альтернатив, если представить ее реализованной неукоснительно и бескомпромиссно, выглядит совершенно неприемлемой: в одном случае - неизбежная архаизация и омертвление языка, в другом - фактическая отмена правил и разрушение норм. В таких ситуациях определиться бывает непросто, хотя на деле участникам опроса предлагается, конечно, не выбрать одну из крайних точек континуума, а указать, какой полюс им ближе (это слово присутствует в формулировке вопроса), какая установка в большей мере резонирует с их представлениями и опасениями.

Как видим, установка на консервацию правил пользуется гораздо большей популярностью, чем установка на их адаптацию к стихийным переменам в речевых практиках. Надо сказать, что молодежь несколько реже занимает первую позицию и несколько чаще - вторую (53 и 14 %), но и в этой возрастной когорте (18-30 лет) выбор определенно делается в пользу устойчивости правил.

Чтобы выяснить мотивы сторонников обеих точек зрения, мы задали респондентам соответствующие открытые вопросы. Сторонники неизменности правил чаще всего говорили о ценности русского языка и его значении для сохранения культурной и национальной идентичности (18 % от всех опрошенных): «для потомков необходимо сохранять язык с его правилами»; «русский язык - главный элемент нашей культуры»; «это самое главное для нации»; «язык Пушкина»; «если менять правила, русский язык перестанет быть русским»; «не мы их придумали и не нам их менять»; «так можно потерять свой язык, дойти до абсурда». Цитата, вынесенная в название этого текста, - из того же ряда. Стоит отметить, что, по мнению некоторых респондентов, нормативным основам русского языка угрожают происки коварных иноземцев и «экспансия» мигрантов («это политика США, чтобы зарубить наши корни»; «сохранить русский язык, избежать его прогибания под кавказцев»).

Многие (10 %) приводят «легалистские» аргументы, защищая незыблемость правил как принцип: «правила должны быть неизменны»; «на то они и правила, чтобы их придерживаться»; «в какой-то мере это закон»; «правила есть правила»; «стандарты не меняют»; «это правила, они не просто так!»; «на то они и правила, чтобы их соблюдать».

Довольно распространенная реакция - недоумение людей, не понимающих, какие соображения вообще могли бы обосновать перемены в правилах (7 %): «зачем их менять?»; «зачем выдумывать велосипед?»; «как нас учили, так и должно быть»; «зачем изобретать колесо, которое уже есть?»

Наконец, довольно часто респонденты говорят, что люди должны быть грамотными, знать правила русского языка (5 %): «надо говорить и писать правильно»; «давайте выучим нынешние правила»; «дети не умеют разговаривать»; «надо знать свой язык»; «чтобы безграмотность не победила грамотность». Похоже, некоторые из этих людей просто априори отождествляют любую языковую новацию с безграмотностью. Но в некоторых репликах слышится, кажется, и более рациональный мотив: изменение правил само по себе негативно сказывается на уровне грамотности (в силу, добавим от себя, конкуренции отмененных, но не забытых норм с введенными, но не освоенными).

Что касается сторонников модернизации правил языка сообразно речевым практикам, то по сути единственный довод, широко используемый ими (5 % от всех опрошенных), сводится к довольно банальной ссылке на неизбежность перемен: «все меняется»; «жизнь идет»; «на месте ничего не стоит»; «надо идти в ногу со временем».

Таким образом, наши сограждане в большинстве своем склонны настаивать на неизменности норм русского языка, но в быту, в повседневности, довольно терпимо относиться к отступлениям от этих норм. Впрочем, меньшинство, болезненно реагирующее на такие отступления, не так уж мало - более четверти россиян.

Еженедельный опрос 30 ноября - 1 декабря 2013 г. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500респондентов

Фонд «Общественное мнение»