Влияние строительства на экологию. Влияние строительства на окружающую среду и мероприятия по борьбе с негативными воздействиями. Загрязнение атмосферы при работе ТЭЦ

При абстрактном подходе все проблемы окружающей среды можно свести к человеку, сказать, что любое отрицательное воздействие на окружающую среду исходит от человека - субъекта хозяйственной деятельности, производителя, потребителя, носителя технического прогресса да и просто жителя планеты. В этой связи необходимо проанализировать некоторые аспекты деятельности человека, которые оказывают особо вредное воздействие на среду, и среди них производство, транспорт, потребление, использование современной техники, урбанизация и т. д. как основные источники загрязнения и ухудшения окружающей среды. Такой подход дает возможность выделить те сферы деятельности человека, которые наносят вред или создают угрозу среде, наметить пути их исправления или предотвращения.

До последнего времени считалось бесспорным, что серьезные нарушения окружающей среды человек совершает в сфере производственной деятельности. Заводские и фабричные трубы являлись основным источником загрязнения воздуха, стоки промышленных предприятий - рек и прибрежных морских вод. В конце XX в., когда транспорт и непроизводственная деятельность потеснили промышленность в шкале загрязнителей, промышленное и сельскохозяйственное производство остаются одними из главных источников ухудшения окружающей среды. Рассмотрим несколько подробнее основные источники загрязнения окружающей среды.

Производство энергии. Основой развития любого региона или отрасли экономики является энергетика. Темпы роста производства, его технический уровень, производительность труда, а в конечном итоге уровень жизни людей в значительной степени определяются развитием энергетики. Основным источником энергии в России и многих других странах мира является в настоящее время и будет, вероятно, оставаться в обозримом будущем тепловая энергия, получаемая от сгорания угля, нефти, газа, торфа, горючих сланцев. Так, в 1993 г. в России было выработано 956,6 млрд кВт/ч электроэнергии, в том числе тепловыми электростанциями 662 млрд кВт/ч, гидроэлектростанциями - 175 млрд кВт/ч, атомными электростанциями - 1 19 млрд кВт/ч.

Основными источниками загрязнения окружающей среды в энергетике являются тепловые электростанции. Наиболее характерно химическое и тепловое загрязнение. Если обычно сго

рание топлива бывает неполным, то при сжигании твердого топлива в котлах на ТЭС или ТЭЦ образуется большое количество золы, диоксида серы, канцерогенов. Они загрязняют окружающую среду и оказывают влияние на все компоненты природы. Например, диоксид серы, загрязняя атмосферу (табл. 13.3), вызывает кислотные дожди.

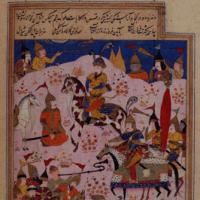

Таблица 13.3

Загрязнение атмосферы при работе ТЭЦ

на разных видах топлива, г/кВт/ч

Кислотные дожди, в свою очередь, закисляют почву, снижая тем самым эффективность применения удобрений, изменяют кислотность вод, что сказывается на видовом многообразии водного сообщества. Существенно влияет SO, и на наземную растительность.

В целом же на энергетику по объему выброса в атмосферу приходится 26,6% общего количества выбросов всей промышленности России. В 1993 г. объем выброса вредных веществ в атмосферный воздух равнялся 5,9 млн т, из них пыль - 31 %, диоксид серы - 42%, окислы азота - 23,5%.

К другому источнику загрязнения окружающей среды в энергетике относится сброс загрязненных сточных вод в водоемы. В середине 90-х гг. XX в. в России из 1,5 млрд. м 3 сточных вод, требующих очистки, нормативно-очищенными сбрасывалось около 12%.

Источником загрязнения подземных вод являются многочисленные золошлакоотвалы. Сильно загрязнены подземные воды в районе Курска (ТЭЦ-1), Нижнего Новгорода (Сормовская ТЭЦ), Конаково (Конаковская ГРЭС).

К городам с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы, где определяющим является влияние предприятий энергетики, относится Иркутск, Ростов-на-Дону, Саратов, Улан-Удэ, Хабаровск, Чита, Южно-Сахалинск.

Металлургическая промышленность. Черная и цветная металлургия относится к самым загрязняющим природную среду отраслям. На долю металлургии приходится около 40% общероссийских валовых выбросов вредных веществ, из них по газообразным веществам - около 34%. по твердым - около 26% (рис. 13.24).

Рис. 13.24. Газовые выбросы (до очистки) основных

переделов металлургического производства

(без коксохимического)

В среднем на 1 млн т годовой производительности заводов черной металлургии выделение пыли составляет 350 т/сут, сернистого ангидрида-200, оксида углерода-400, оксидов азота-42 т/сут.

Черная металлургия является одним из крупных потребителей воды. Водопотребление ее составляет 12-15% общего потребления воды промышленными предприятиями страны. Около 60-70% сточных вод, образующихся в технологическом процессе, относятся к «условно чистым» стокам (имеют только повышенную температуру). Остальные сточные воды (30-40%) загрязнены различными примесями и вредными соединениями.

Концентрация вредных веществ в атмосфере и водной среде крупных металлургических центров значительно превышает нормы. Неблагоприятная экологическая обстановка наблюдается в таких металлургических городах России, как Липецк, Магнитогорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Челябинск, Череповец и др. Так, в 1993 г. выбросы вредных веществ в атмосферный воздух Череповецким металлургическим комбинатом составили 414,6 тыс. т (12,8% общего выброса по отрасли). Магнитогорским - 388 тыс. т, Новолипецким - 365 тыс. т, Качканарским горнообогатительным комбинатом - 235,9 тыс. т. Выбросы вредных веществ (сероводород, сероуглерод, втористые соединения, бенз(а)пирен, аммиак, фенол, углеводород) из-за большой токсичности стали причиной превышения допустимых санитарно-гигиенических норм. В среднем за год концентрации сероуглерода составляли: в Магнитогорске - 5 ПДК, в Кемерово - 3 ПДК, бенз(а)пирена - в Новокузнецке и Череповце -13 ПДК, Магнитогорске -10 ПДК, Но-вотроицке - 7 ПДК, Нижнем Тагиле - 5 ПДК.

Одним из лидеров загрязнения окружающей среды продолжает оставаться цветная металлургия. В 1993 г. выбросы предприятия цветной металлургии составили 10,6% валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу всей промышленности России.

Загрязнение атмосферы предприятиями цветной металлургии характеризуется в первую очередь выбросами сернистого ангидрида (75% суммарного выброса в атмосферу), оксида углерода (10,5%) и пыли (10,4%).

На воздушный бассейн основную нагрузку по объему выбросов вредных веществ оказывают: комбинат «Южуралникель» (Орск) - 200,3 тыс. т, Среднеуральский медеплавильный завод (Ревда) - 101 тыс. т, Ачинский глиноземный комбинат (Ачинск) - 85,9 тыс. т, Красноярский алюминиевый завод - 77,8 тыс. т, Медногорский медносерный комбинат 65,9 тыс. т.

На предприятиях цветной металлургии значительны объемы сточных вод. В 1993 г. сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты достигал 537,6 млн м 3 , в том числе на предприятиях концерна «Норильский никель» -132 млн м 3 .

Сточные воды предприятий цветной металлургии загрязнены минеральными веществами, фторореагентами, большей частью токсичные (содержат цианиды, ксаногенты, нефтепродукты и т. д.), солями тяжелых металлов (меди, никеля, свинца, цинка и др.), мышьяком, сульфатами, хлоридами, сурьмой, фтором и другими.

Мощными источниками загрязнения почвенных покровов как по интенсивности, так и по разнообразию загрязняющих веществ являются крупные предприятия цветной металлургии. В городах, где размещены предприятия цветной металлургии, обнаруживаются в почвенном покрове тяжелые металлы нередко в количестве, превышающем ПДК в 2-5 раз и более. Первое место по суммарному индексу загрязнения почвенного покрова занимает Рудная Пристань (Приморский край), где расположен свинцовый завод. В радиусе 5 км вокруг Рудной Пристани наблюдается загрязнение почв:

свинцом - 300 ПДК, марганцем - 2 ПДК и другие. К опасной категории загрязнения почв относятся города: Белове (Кемеровская область), в которых содержание свинца в почвенном покрове достигает 50 ПДК; Ревда (Свердловская область) - содержание ртути - до 7 ПДК, свинца - до 5 ПДК.

Химическая, нефтехимическая и целлюлозно-бумажная промышленность. Эти отрасли относятся к одним из основных загрязнителей воздушного бассейна (углекислый газ, окись углерода, сернистый газ, углеводороды, соединения азота, хлора, мышьяка, ртути и т. д.), воды и почвы (нефть и продукты нефтехимии, фенолы и другие ядовитые вещества, сульфитные сточные воды целлюлозно-бумажной промышленности и др.). Так, в 1992 г. предприятиями химической и нефтехимической промышленности было выброшено в атмосферу около 1,6 млн т загрязняющих веществ, что равнялось примерно 6% общих выбросов по России. Данные выброса вызывали загрязнение почв металлами выше ПДК в радиусе до 5 км вокруг городов, где они расположены. Из 2,9 км 3 сточных вод надолго загрязненных приходилось около 80%, что свидетельствует о крайне неэффективной работе очистных сооружений этих предприятий. Это отрицательно сказывается на гидрохимическом состоянии водных объектов. Например, река Белая выше Стерлитамака (Башкортостан) относится к Ш классу («грязной»). Аналогичное состояние отмечается и с водами реки Оки после сбросов заводами Дзержинска, в которых резко возрастает содержание метанола, цианидов, формальдегида. После сбросов сточных вод Чапаевского завода химических удобрений река Чапаевка становится практически непригодной для использования из-за высокого загрязнения ее вод пестицидами.

Предприятия химической и нефтехимической промышленности являются источниками загрязнения подземных вод металлами, метанолом, фенолом в концентрациях, достигающих нередко сотен тысяч ПДК на площадях в десятки квадратных километров, что приводит к невозможности использования водоносных горизонтов для питьевого водоснабжения.

Проблема охраны окружающей среды, связанная с химической, нефтехимической и целлюлозно-бумажной промышленностью, особенно актуальна в связи с увеличением в химическом производстве доли синтетических продуктов, которые в природной среде не разлагаются или разлагаются очень медленно.

Транспортно-дорожный комплекс и связь. Негативная роль транспортно-дорожного комплекса в ухудшении качества окружающей среды в 70-90-е гг. XX в. постоянно возрастает. Из 35 млн т вредных выбросов 89% приходится на выбросы предприятий автомобильного транспорта (рис. 13.25) и дорожно-строительного комплекса, 8% - на железнодорожный транспорт, около 2% - на авиатранспорт и около 1 % - на водный транспорт.

Рис. 13.25. Источники загрязнения атмосферы продуктами

горения (по С. Синглеру, 1972)

Выбросы от автомобильного транспорта в нашей стране составляют около 22 млн т в год. Более 200 наименований вредных веществ и соединений, в том числе и канцерогенных, содержат отработанные газы двигателей внутреннего сгорания. Нефтепродукты, продукты износа шин и тормозных накладок, сыпучие и пылящие грузы, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Загрязнение атмосферы асфальтобетонными заводами имеет существенное значение, так как выбросы этих предприятий содержат канцерогенные вещества. В настоящее время эксплуатируемые асфальтосмесительные установки разной мощности выбрасывают в атмосферу от 70 до 300 т взвешенных веществ в год.

Ежегодно на подвижных дорожных объектах, которые обеспечивают строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования, выбрасывается 450 тыс. т пыли, сажи и других вредных веществ. Свыше 130 тыс. т загрязняющих веществ поступает от стационарных источников загрязнения.

В поверхностные водоемы этими же предприятиями сбрасывается 43 млн м 3 загрязненных сточных вод.

От работы воздушного транспорта выбросы в атмосферный воздух в 1992 г. составили 280 тыс. т. Из-за высокого шумового воздействия воздушного транспорта серьезные проблемы возникают для прилегающих к аэропортам территорий жилой застройки. Наблюдается заметный рост доли населения, страдающего от авиационного шума. Это связано главным образом с расширением географии аэропортов, которые принимают самолеты более шумных типов (Ил-761, Ил-86 и др.) по сравнению с ранее эксплуатируемыми, например, Ту-134, Ту-154, Як-42 и др. В 90-х гг. XX в. около 2-3% населения России постоянно подвержено воздействию авиационного шума, превышающего нормативные требования.

В 1992 г. на железнодорожном транспорте объем выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников составлял 465 тыс. т, из которых только 28,6% уловлено и обезврежено, а 71,4%, или 331,5 тыс. т, выброшено в атмосферу, в том числе твердых веществ - 98,2 тыс. т, оксида углерода-122,6 тыс. т, оксидов азота-21,5 тыс. т. Выбросы от передвижных источников составили более 2 млн т.

Негативным образом сказывается на здоровье людей возрастание общего электромагнитного фона, особенно в крупных промышленных центрах. Основными источниками электромагнитных полей являются радиотехнические объекты, телевизионные и радиолокационные станции, термические цеха, высоковольтные линии электропередач (ЛЭП-500, ЛЭП-750).

Сельское и лесное хозяйство. Производственная деятельность в сельском и лесном хозяйстве наиболее тесно связана с природной средой, так как она протекает непосредственно в природе. Однако с внедрением индустриальных методов и в этих отраслях произошли существенные изменения, которые неблагоприятно сказываются на среде. Механизация и химизация сельского хозяйства сопровождается загрязнением выхлопными газами атмосферного воздуха, загрязнением маслами, бензином дорог. Минеральные удобрения, особенно азотные и фосфорные, а также химические средства защиты растений (пестициды) загрязняют почву, воду, а в результате могут нанести вред здоровью людей.

Нерациональное землепользование вызывает эрозию почвы, а нерациональное ведение лесного хозяйства ведет к обезлесению, вызывающее в свою очередь изменения в растительном и животном мире, нередко приводящие к исчезновению некоторых видов растений и животных. Более подробно последствия производственной деятельности в сельском и лесном хозяйстве мы рассмотрим в разделах антропогенное воздействие на растительность и воздействие сельскохозяйственной деятельности человека на природу.

Военно-промышленный комплекс. Военно-промышленный комплекс (ВПК) относится к одному из основных природопользователей, влияние которого на окружающую среду обладает большой разрушительной силой. На окружающей среде деятельность ВПК негативно отражается не только во время войн, но и в мирное время. Современная армия, как в нашей стране, так и за рубежом, требует все возрастающих пространств для своего функционирования. Размеры территории и степень воздействия на нее многократно увеличиваются во время маневров и учений. Дислокация столь огромной военной мощи вызывает на обширной территории значительную деградацию природных комплексов.

Значительное загрязнение воздуха и земли происходит в процессе производства, испытания и хранения обычного, химического, биологического и ядерного оружия.

Промышленные комплексы по производству вооружения потребляют колоссальные количества дефицитного сырья и энергии. Например, на военные нужды расходуется 9% всей мировой продукции металлургии. По данным США, для строительства и развертывания только одной мобильной межбаллистической ракеты требуется 4,5 тыс. т стали, 2,2 тыс. т цемента, 50т алюминия, 12,5 т хрома, 750 кг титана, 120 кг бериллия. Их функционирование связано с большим экологическим риском".

Отрицательное воздействие на окружающую среду оказывают и испытания ядерного оружия, которое несет губительные последствия для растительного и животного мира, но самое опасное, когда в зоне испытаний оказывается человек (рис. 13.26).

Рис. 13.26. Радиоактивное заражение при ядерном взрыве

(по Е. А. Криксунову и др., 1995)

Испытания влекут за собой опасность радиоактивного облучения, в результате которого возникают тяжелые заболевания (лейкемия, рак щитовидной железы).

В последние годы стало ясно, что и разоружение, уничтожение оружия, в первую очередь ядерного, химического и биологического, связаны с огромным экологическим риском.

Опаснейшим в деятельности ВПК являются войны, несущие обширные опустошения. Войны были постоянным спутником человека. С 1496 г. до н. э. по 1861 г. люди жили в мире только 227 лет, а воевали 3130 лет. В период с 1900 по 1938 г. произошло 24 войны, а с 1946 по 1979г.- 130 войн. Военные действия обычно охватывают огромные территории государств, в зоне которых происходит непосредственное разрушение всей природной среды обитания.

Трудно в конце XX в. представить все последствия ядерной войны. Но одно несомненно, что главное последствие ядерной войны - это столь сильное глобальное разрушение природной среды и социально-экономических структур человеческого общества, исключающее возврат к предвоенному состоянию.

К мерам по снижению воздействия ВПК на окружающую среду, несомненно, относятся проблема разоружения и решение любых конфликтов между государствами путем мирных переговоров. Вероятность военных конфликтов тем меньше, чем выше уровень цивилизации и культуры стран.

| Предыдущая |

Любая дорога представляет собой отчужденную у природной среды полосу, искусственно приспособленную к движению с заданными техническими и экологическими показателями.

Для экологической системы, для природного ландшафта дорога является чужеродным элементом. Чем плотнее сеть дорог, тем выше интенсивность движения по ним, тем большую озабоченность проявляет общество в отношении их воздействия на условия обитания. Большие объёмы работ связаны с большим потреблением природных ресурсов, и соответственно, выбросами загрязняющих веществ в биосферу.

Влияние транспорта на экологическую обстановку весьма ощутимо. Оно проявляется прежде загрязнением воздушной среды, водной и земель при строительстве и эксплуатации железных дорог.

При развитии и функционировании объектов железнодорожного транспорта следует учитывать свойства природных комплексов – многосвязность, устойчивость, коммутативность, аддитивность, инвариантность, многофакторную корреляцию.

Многосвязность выражается в разнохарактерном воздействии транспорта на природу, которое может вызвать в ней трудноучитываемые изменения.

Аддитивность – это возможность многопараметрического сложения различных источников техногенного и антропогенного воздействия на природу, что может привести к непредсказуемым изменениям в природе.

Инвариантность является свойством экосистем сохранять стабильность в границах регламентированных техногенных и антропогенных воздействий.

Устойчивость – способность экосистем сохранять исходные параметры при естественном, техногенном и антропогенном воздействиях.

Многофакторная корреляция характеризует экосистемы с позиций их предопределенности к случайным и неслучайным событиям с аналитическими связями между ними.

Окружающая среда | Автомобильная дорога

Рис. 1. Схема взаимодействия отдельных элементов системы (автомобильная дорога - окружающая среда)

Главной задачей проектировщиков является поиск путей согласования технических решений с природными факторами. Необходимо чтобы строительство дороги не ухудшало качество среды обитания, воздействуя на неё.

Технологические процессы строительства дорог

К технологическим процессам строительства дорог, оказывающим воздействие на окружающую среду относят:

вырубка деревьев, снятие и перемещение почвенно-растительного слоя;

скопление на территории отходов;

движение транспорта, работа механизмов и машин;

расчленение ландшафта, отчуждение территории;

разработка котлованов и траншей, перемещение, укладка грунта и других материалов при возведении земляного полотна, устройства подстилающих слоев и оснований дорожных одежд;

производство материалов и изделий на предприятиях дорожного строительства;

монтаж конструкций, сварочные работы;

функционирование пунктов обеспечения дорожного строительства.

Загрязнение окружающей среды при работе дорожно-строительной техники (краны, автопогрузчики, передвижные компрессоры, экскаваторы, катки, автогудронаторы и пр.) носит временный характер, обусловленный продолжительностью строительства (ремонта) дороги и обуславливает:

загрязнение почвы нефтепродуктами в результате проливов, протечек (сливов, смывов с дорожной полосы и испарение) горючесмазочных материалов при заправке, эксплуатации, обслуживании техники;

шумовое воздействие, создаваемое работающей техникой (оборудованием);

образование пыли при движении транспорта и при транспортировке строительных материалов.

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства и ремонта автомобильной дороги являются: работающая строительная техника; пылящие поверхности земляного полотна, грунтов в кузовах автомобилей и при перевалке (пересыпке); автомобильный транспорт, задействованный на транспортировке строительных конструкций, грунтов и каменных материалов, а также участки отсыпки земляного полотна, участки устройства дорожной одежды, площадки грунтовых строительных материалов, площадки устройства труб, и др.

Строительство дороги связано с землеотводом, вследствие чего происходит изъятие или отчуждение земельных участков, необходимых для размещения непосредственно как самой автодороги так и ее конструктивных элементов и элементов инфраструктуры (в постоянный отвод - непосредственно полоса отвода и резервно-технологическая полоса) и временный отвод - для резервов, карьеров и землевозных дорог и для сооружений производственной базы). Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса установлены Постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 (в ред. от 11.03.2011) № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

Создание карьеров влечет за собой не только отвод земель, но и приводит к изменению микроклимата, первоначального рельефа местности и гидрографии района. Большое количество пыли и вредных газов образуется при массовых взрывах, неорганическая пыль наряду с оксидом углерода является главными загрязнителями атмосферы карьеров (табл. 2). При разработке месторождений открытым способом образуются большие площади земель, разрушенных горными работами, при определенных метеорологических условиях они становятся интенсивными источниками пылеобразования.

Таблица 2. Концентрация пыли для различных технологических операций при строительстве автодороги

Используемые в технологических процессах строительства и ремонта автомобильных дорог продукты и материалы могут содержать вещества, оказывающие вредное и токсичное воздействие:

Таблица 3

|

Наименование работ или производства |

Наименование загрязняющих веществ, сопутствующих выполнению работ |

Вид воздействия |

|

Переработка гудрона в битум на компрессорных и бескомпрессорных установках |

Оксид углерода, Сероуглерод, Углеводороды (в пересчете на С) | |

|

Приготовление асфальтобетонной, бетонной, цементной смеси, щебня на дробильно-сортировочных установках(цехах,заводах, полигонах) |

Углеродистые пыли с содержанием свободного, диоксида кремния Цементная пыль, Известняковая пыль, Кокс сланцевый, нефтяной, пековый | |

|

Укладка асфальтобетонной |

Оксид углерода Углеводороды (в пересчете на С) Сероводород | |

|

стоянка автотранспорта и дорожной техники, места заправки, хранения топлива |

Керосин (в пересчете на С) Бензин-растворитель Щелочи едкие (в пересчете на NaCl) Свинец и его неорганические соединения (по Оксид углерода Акролеин Бензин топливный Кремния карбид (карборунд) Кислота серная Сероводород в смеси с углеводородами С1 - С5 Кислота азотная Масла минеральные нефтяные | |

|

Малярные работы |

Уайт-спирит (в пересчете на С) | |

|

Скипидар (в пересчете на С) | ||

|

Земляные работы |

Оксид углерода 65 |

о- с остронаправленным механизмом действия; а - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях; к - канцерогены; ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия; р- раздражающее действие на слизистые оболочки и глаза: х- химические ожоги; а - аллергические реакции; н - воздействие на нервную систему.

К ядовитым веществам и материалам, используемым в дорожном хозяйстве, относятся: ядовитые сжатые и сжиженные газы (хлор, сернистый газ, аммиак, бутан, пропан), этилированный бензин, метанол (метиловый спирт), бензол, дихлорэтан, ацетон, антифриз, анилин, смолы (карбамидные, синтетические) кумароновые, эпоксидные, фурфороланилиновые, дегти, лакокрасочные разбавители и т.п. К едким веществам и материалам относятся: кислоты (азотная, соляная, серная, уксусная, масляная и другие), щелочи, сода каустическая, разжижители битума, органические растворители и т. п.

При возведении земляного полотна автомобильных дорог первой технологической операцией является снятие плодородного слоя (верхней гумусированной части почвенного профиля, обладающей благоприятными для роста растений химическими, физическими и агрохимическими свойствами). При срезке почвенного слоя на полосе отвода и перемещении его на некоторое расстояние почва подвергается механическому нарушению, которое приводит к нарушению морфологического строения почв, и как следствие происходит трансформация физико-химических, биохимических, водно-физических свойств почв :

а) эрозия почв;

б) уплотнение почв в результате выполнения строительно-монтажных, транспортных и заготовительных работ;

в) разрушение почвенной структуры (возникает при использовании дорожной техники без достаточного учета физико-механических свойств плодородного слоя);

г) заболачивание (изменение водного режима земель из-за необеспеченности водоотвода или поднятия грунтовых вод);

д) иссушение (например, связанное с понижением уровня грунтовых вод);

е) оползни (отрыв и перемещение вниз по склону земляных масс);

е) химическое загрязнение в результате выброса выхлопных газов и возможных протечек горюче-смазочных материалов;

ж) уничтожение коренной растительности.

На вырубках в полосе землеотвода при неглубоком уровне грунтовых вод в благоприятствующих для этого геоморфологических условиях активизируются процессы заболачивания.

Возможные воздействия автомобильной дороги на геологическую среду, почвенный покров и земли могут проявиться в изменении стабильности грунтовых масс, сопротивляемости эрозии, плодородия почвенного покрова, проявлении неблагоприятных экзогенных процессов (геологические процессы, вызываемые строительством дороги представлены в табл. 4).

Таблица 4. Геологические процессы, вызываемые строительством дороги

|

Строительные процессы |

Характер прямого воздействия на среду |

Последствия |

|

Разработка карьеров и резервов для получения грунта, песка, гравия |

Снятие почвеннорастительного покрова. Местные изменения рельефа |

Очаги эрозии. Оползни. Местное изменение стока. Нарушение связей и единства биогеоценоза |

|

гидромеханизации в водоемах и гидротранспортировании |

Изменение естественной формы русла. Обводнение в местах штабелирования |

Загрязнение водоемов. Размывание и наносы в русле рек. Изменение водной фауны. |

|

Расчистка полосы отвода, снятие почвенного слоя |

Удаление почвеннорастительного покрова. |

Усиление эрозии и дефляции грунтовой поверхности. Перенос грунта. Нарушение структуры биогеоценоза |

|

Устройство насыпей и выемок |

Изменение геоморфологии местности и уровня грунтовых вод |

Процессы денудации, оползни. Изменение гидрологического режима (системы стока). Осушение или обводнение местности. Расчленение биогеоценоза. Изменение агротехнических условий |

|

Устройство насыпей и выемок в районах вечной мерзлоты |

Изменение геоморфологии местности и уровня грунтовых вод. Изменение глубины сезонного протаивания грунтов |

Процессы денудации, оползни. Изменение гидрологического режима (системы стока). Осушение или обводнение местности. Расчленение биогеоценоза. Изменение агротехнических условий. Процессы солифлюкации, термокастры. Образование наледей. |

|

Устройство насыпей и выемок в районах песчаных пустынь |

То же. Снятие стабильного поверхностного слоя |

Усиление денудации и дефляции. Изменение засоленности грунтов |

|

Устройство насыпей и выемок в заболоченной местности |

Нарушение внутреннего стока в болоте. |

Изменение системы питания болота. Изменение уровня грунтовых вод по сторонам насыпи. |

|

Устройство насыпей и выемок в горной местности |

Изменение устойчивости склонов. |

Оползневые процессы, осыпи. Изменение гидрологического режима (стока). |

Воздействие на поверхностные воды в период проведения строительных работ вызвано:

Изъятием воды на хозяйственно-питьевые нужды и водоотведением при работе строителей;

Загрязнением природных вод сточными водами, а также отходами, образующимися в период строительства;

Эрозия берегов. Изменение сечения русла;

Изменение формы потока, сечения русла, расхода воды;

Изменение русла у мостовых переходов.

Основное возможное воздействие на подземные воды при производстве строительно-монтажных работ связано с сооружением земляного полотна, что вызывает изменение и перераспределение поверхностного и в меньшей степени подземного стока, условий увлажнения грунтовой толщи на прилегающей к дороге территории. Заглубление фундаментов под уровень грунтовых вод, укладка водопропускных труб, строительство мостовых опор и т.д. уменьшает площадь поперечного сечения потока грунтовых вод, это вызывает подъем их уровня. К подъему уровня грунтовых вод также приводит строительство на заболоченных участках и болотах без выторфовывания. Наиболее существенное воздействие на водотоки и водоемы будет оказываться при строительстве мостов в их местах пересечения с проектируемой автомагистралью.

Шум, создаваемый в процессе строительных работ, образуется в результате сложного суммирования шумов различных локальных источников разной звуковой мощности (бульдозера, эксковаторы, компрессоры, пневмомолотки, автосамосвалы).

Строительство и реконструкция дорог связаны с потреблением значительных объемов материалов: удельный расход на 1 км приведенной длины (2Ч3,5 м) дороги составляет (кг): битума - 650, металла - 820, термопласта - 0,0074, краски - 0,0062, металла (арматуры) - 0,82, противоголеледных реагентов - 2,05. В период строительства и ремонта автодороги, как и в процессе ее эксплуатации происходит разрушение почвенного покрова на участке строительства, а также загрязнение и захламление прилегающей территории (расчет отходов материалов при строительстве (при использовании сыпучих материалов - песка, щебня, асфальтобетонных смесей, бетонной смеси; использовании пиломатериалов, кирпича, электродов и т.д.; при монтаже железобетонных конструкций и т.д.).

Инженерные сооружения, к числу которых относятся мостовые переходы, трубы, развязки, тоннели различного заложения, подпорные стенки и защитные сооружения имеют свою специфику влияния на окружающую среду. При строительстве мостовых переходов происходит переформирование береговой линии, изменение сечения водотока и контуров водоема, при этом нарушается гидрологический режим, проявляются размывы и потеря общей устойчивости массива, одновременно зачастую возникает необходимость охраны рыбных запасов, так как могут быть уничтожены нерестилища и зимовальные ямы, в которые ежегодно устремляются косяки рыбы. Источниками загрязнения водной среды при строительстве мостов являются: взмучивание воды глинистыми частицами при производстве всех видов земляных работ в русле и пойме водотока, в результате размывов русла при его стеснении постоянными элементами моста и временными вспомогательными устройствами, попаданием нефтепродуктов (ГСМ, топлива и др.), цемента, добавок к смесям (и пр.), отходов стройплощадок и т.д.

Высокая концентрация взвешенных осадков снижает продуктивность водных организмов и вызывает исчезновение наименее устойчивых видов из местообитаний в зоне воздействия сооружаемых мостовых переходов. Гибель кормовых организмов приведет к снижению рыбопродуктивности участков водных объектов, которые попадают в зону производства работ при строительстве мостов и прокладке водопропускных труб. Взвешенные минеральные частицы, попадающие в водотоки при перепланировке береговой линии, при работе строительной техники в руслах и на берегах рек, ухудшают качество воды, оказывают негативное влияние на динамику численности популяции гидробионтов, как следствие нарушаются биотические связи в водном сообществе. При оседании минеральных частиц обширная зона вдоль берегов покрывается осадком, в результате этого разрушаются сложившиеся биотопы, цикличность размножения зоопланктона, наблюдается гибель организмов на личиночной стадии развития.

Воздействие на флору и фауну территории на стадии строительства автодороги начинается с вырубки лесных и кустарниковых насаждений и раскорчовки в полосе будущего коридора трассы и на участках под вспомогательные объекты. В результате антропогенной нагрузки меняется структура фитоценозов: в травяно-кустарничковом ярусе вблизи трассы вероятно выпадение чувствительных видов лесного разнотравья (особенно редких видов), их замена луговыми и видами, синантропизация флоры. При строительстве дорог на болотах отмечается гибель мохового покрова, исчезновение ряда болотных видов и появление рудеральных, а также корневищных гидрофильных растений (хвощей, вейников, пушицы). Строительство автодорог затрагивает площади местообитаний животных, их кормовые угодия. Животные испытывают факторы беспокойства (шум, вибрация, свет от работающей транспортно-строительной техники). В ходе сооружения дороги возникают барьерные факторы, препятствующие свободной их миграции к местам временного и постоянного обитания, что затрудняет обмен генофонда и поиск кормовых ресурсов.

Использование природных ресурсов

Выполнение требований рационального природопользования, изложенных в природоохранных законах, санитарных нормах и стандартах в области охраны природы, обязательно при проектировании, сооружении и эксплуатации железнодорожных магистралей, предприятий и сооружений. Места строительства дорог определяются в соответствии с перспективами развития отрасли и требованиями законов о земле. Земли для размещения объектов строительства дорог выделяются государством с учетом требований рациональной организации территории комплексного землепользования. Так, при проектировании и строительстве дорог земля отводится под дорожное полотно, полосу отвода и снегозащитные лесонасаждения.

Загрязнения бывают:

Механические – инертные пылеватые частицы в атмосфере, твердые примеси в воде, не вступающие в химические реакции;

Химические – газообразные, жидкие и твердые химические соединения и вещества, взаимодействующие с природной средой и изменяющие ее химические свойства;

Физические (энергетические) – тепло, шум, вибрация, ультразвук, световая энергия, электромагнитные и радиоактивные излучения, изменяющие физические характеристики окружающей среды;

Биологические – разнообразные микроорганизмы, бактерии, вирусы, появившиеся в результате деятельности человека и наносящие ему вред;

Эстетические - нарушение пейзажей, появление свалок, плохой дизайн, отрицательно влияющие на человека.

Придоохранные мероприятия в процессе строительства дорог

Городок строителей и строительная площадка во избежание дополнительных воздействий располагаются за пределами жилой зоны.

Для снижения уровней шума и запыленности воздуха строительные площадки огораживаются типовыми ограждающими конструкциями. В летнее время в сухие периоды для уменьшения запыленности производится увлажнение технологических грунтовых дорог, расположенных на стройплощадке.

Планом строительных работ для обеспечения допустимых условий по шумности исключается проведение работ в ночное время.

По окончании строительных работ производится разборка и вывоз временных конструкций, остатков строительных материалов и мусора.

Предупреждение дорожной эрозии и оврагообразования

При решении задачи сбережения плодородия земель важнейшее значение имеет сохранение плодородного слоя почвы, который представляет собой сложную органоминеральную систему, требующую для своего существования определенных условий. На каждом гектаре почвенного слоя содержится более 1т бактериальной биомассы, обеспечивающей жизнедеятельность множества растительных и животных организмов и дающих около 99% продуктов питания человеку. Эти весьма ценные плодородные качества почв сравнительно легко и быстро уничтожаются в результате воздействия эрозии, различных механических повреждений, пестицидов, органических и других веществ. Процесс же восстановления плодородия почв очень сложен и длителен, например, чтобы воссоздать слой плодородной почвы толщиной 10 см требуется около 100 лет.

Снятие плодородного слоя почвы производится, как правило, в талом состоянии в теплый и сухой период года. В соответствии со СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» плодородный слой почвы снимается как с территорий постоянного отвода, занимаемых дорожной конструкцией, искусственными сооружениями, так и с территорий, отводимых во временное пользование для размещения временных зданий и сооружений, карьеров и резервов, отвалов материалов и др. Плодородный слой почвы можно и не снимать с территорий, предназначенных для размещения временных зданий и сооружений, складов и отвалов материалов, подъездных путей, стоянок машин и механизмов и других территорий, если при этом приняты меры, предотвращающие его загрязнение горюче-смазочными материалами, смешивание с подстилающими грунтами и другими материалами и веществами.

При подготовке территории под земляное полотно с устройством притрассовых боковых резервов или без них плодородный слой почвы сдвигается в валы на границе полосы отвода. Объем валов определяется потребностью в природной почве для рекультивации притрассовых боковых резервов, а также для укрепления откосов земляного полотна. Остальная часть плодородной почвы вывозится и складируется в штабеля на специально отведенные для этого места. Отсюда она может использоваться для рекультивации сосредоточенных карьеров и резервов, территорий промышленных площадок, временных дорог и других территорий временного отвода, повышения плодородия малопродуктивных угодий и других сельскохозяйственных целей. Для проезда строительных транспортных и других машин и механизмов, а также для стока поверхностных вод в валах через 40-60 м устраивают разрезы шириной 4-6 м.

Валы плодородной почвы по границе полосы отвода создают особые неблагоприятные условия для сооружения впоследствии земляного полотна. При неправильном устройстве разрывов валы задерживают на подготовительной территории влагу, поступающую с атмосферными осадками. Это приводит к разрыву обнаженных осадочных пород, насыщению их влагой, что в дальнейшем может отрицательно повлиять на устойчивость земляного полотна и других элементов дорожной конструкции. Поэтому на основании имеющегося опыта строительства не следует устраивать задел при снятии плодородного слоя почвы, превышающей длину захватки по сооружению земляного полотна.

Оценка ущерба лесным и охотничьим угодьям

Как теоретическое, так и натурное исследования переноса и рассеяния примесей, выбрасываемых потоком движущихся автомобилей и вносимых воздушным потоком в растительные массивы, представляют существенные сложности, обусловленные случайным характером появления автомобилей и нестационарностью процесса. В пространственной области рассматривается протяженный участок односторонней однорядной дороги. Предполагается, что скорости движения автомобилей по автотрассе одинаковы и постоянны.

Появление автомобилей в начале трассы является случайным и представляет собой простейший поток событий с постоянной интенсивностью. Трасса обдувается горизонтальным потоком воздуха, направленным перпендикулярно дороге; предполагается, что скорость воздушного потока постоянна и не зависит от расположения и характеристик автомобилей. Концентрация примеси в произвольной точке зависит от объема отработанных газов, выбрасываемых всеми автомобилями, одновременно находящимися на рассматриваемом участке и являющихся подвижными точечными источниками загрязнения с постоянной интенсивностью.

Основная часть воздушных масс обтекает препятствие в виде лесного массива, при этом внутрь леса попадает незначительная часть этого потока. Газообразная примесь, заносимая ветром вглубь леса, начинает дрейфовать со значительно меньшей скоростью, нежели в основном потоке. В результате лес начинает играть роль накопителя загрязняющего вещества, удерживающего его даже в том случае, когда внешний относительно чистый поток воздуха уносит все примеси из окружающего лес пространства. Смена направления ветра приводит к выносу накопленных примесей из леса, играющего теперь роль вторичного источника загрязнения.

Результаты расчетов показывают , что лес способен первоначально играть роль накопителя загрязняющего вещества, в дальнейшем превращающегося во вторичный источник загрязнения. Интенсивность такого вторичного источника загрязнения ниже, чем первоначального, однако продолжительность воздействия может быть значительной, в зависимости от размеров и характеристик леса, времени накопления примесных веществ при обдувании загрязненным потоком.

Как известно зеленые насаждения играют роль естественного фильтра. Они очищают воздух от вредных примесей. Более активными фильтрами являются деревья, устойчивые к загрязнению, с большой листовой поверхностью и большим объемом газопоглощения и осаждения пыли.

Наименее газоустойчивы растения, произрастающие на бедных кислых и влажных почвах. Так при поступлении в хвою сосны с воздухом небольшого количества промышленных газов, она не справляется с их переработкой и отравляется ими. В то же время, сосна крымская, которая привыкла к богатой известковой почве, справляется с переработкой вредных газов.

Предупреждение подтопления лесных массивов и водопропускные сооружения

Для определения расчетного расхода необходимо в процессе технических изысканий выполнить необходимые топографо-геодезические работы и обследования. Основными исходными данными являются план бассейна с характеристикой его площади, длины главного лога, среднего уклона лога, склонов. Кроме того необходимо установить характер поверхности бассейна: растительность, почвенный покров.

Бассейном называется участок местности, с которого вода во время выпадения дождей и снеготаяния стекает к проектируемому водопропускному сооружению. Для определения площади бассейна необходимо установить границы его на карте или на местности. Границей бассейна с одной стороны всегда является сама дорога, а с другой стороны - водораздельная линия, которая отделяет данный бассейн от соседних.

Расчет максимальных расходов ведется по ливневому стоку и стоку талых вод по формулам и методикам изложенных в специальной литературе. За расчетный принимается больший из них.

Малые водопропускные сооружения устраивают в местах пересечения автомобильной дороги с ручьями, оврагами, по которым стекает вода от дождей и талая вода. Количество водопропускных сооружений зависит от климатических условий и рельефа местности. Трубы и мосты должны обеспечивать пропуск воды без вреда для дороги и дорожных сооружений.

Большую часть водопропускных сооружений составляют трубы. Они не меняют условия движения автомобилей, не стесняют проезжую часть и обочины и не требуют изменения типа дорожного покрытия.

В целом строительное производство оказывает негативное воздействие на природные комплексы . В районах строительства, особенно промышленного, наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха, воды, почвы. Это происходит на всех стадиях строительства: при проведении проектно-изыскательских работ, при строительстве дорог и карьеров, непосредственно при выполнении работ на строительной площадке.

Основными источники загрязнений при строительных работах являются: буровзрывные работы, устройство котлованов и траншей, применение гидравлического способа разработки грунта, вырубка леса и кустарника, выжигание почвы кострами, карьерные разработки, повреждения почвенного слоя и смыв загрязнений со строительной площадки, образование свалок строительного мусора, выбросы автотранспорта и другие механизмы, действующие в зоне строительства.

Воздействия строительного производства на окружающую среду могут быть прямыми и косвенными. Например, непосредственно при производстве строительных работ происходит уничтожение экосистем на территории стройплощадки, загрязнение строительными отходами почв, поверхностных и подземных вод. Косвенное загрязнение происходит, например, через выбор строительных материалов и их использование. Так, негативные воздействия на природную среду происходят уже при добыче сырья для строительных материалов, их производстве, транспортировке и т.д.

В таблице 5.2 представлен пример экологической оценки некоторых видов строительных работ и приведены основные виды негативных воздействий и мероприятия по их минимизации.

Таблица 5.2. Некоторые негативные воздействия на окружающую среду при различных видах строительных работ и мероприятия по их минимизации и предотвращению

|

Виды работ | ||

|

Организация строительной площадки |

Образование строительного мусора и выезд загрязненного автотранспорта; загрязнение поверхностных стоков; эрозия почвы; изменение ландшафта и т.д. |

Оборудование выездов со строительной площадки пунктами мойки колес автотранспорта; установка бункеров-накопителей или организация специальной площадки для сбора мусора, транспортировка мусора при помощи закрытых лотков; вывоз мусора и лишнего грунта в места, определенные Заказчиком. Организация очистки производственных и бытовых стоков; предотвращение «излива» подземных вод при буровых работах и их загрязнения при работах по искусственному закреплению слабых грунтов. Защита от размыва при выпуске воды со стройплощадки; организация срезки и складирования почвенного слоя; правильная планировка временных автодорог и подъездных путей. Пересадка и ограждение сохраняемых деревьев; обеспечение оттеснения животного мира за пределы стройплощадки и пр. |

|

Транспортные, погрузочно-разгрузочные работы, работа компрессоров, отбойных молотков и др. строительного оборудования |

Загрязнение атмосферного воздуха, почвы, грунтовых вод, шумовое загрязнение и пр. |

Оборудование автотранспорта, перевозящего сыпучие грузы, съемными тентами. Обеспечение мест проведения погрузочно-разгрузочных работ пылевидных материалов (цемент, известь, гипс) пылеулавливающими устройствами. Обеспечение шумозащитными экранами мест размещения строительного оборудования (при строительстве вблизи жилых домов и т.п.) |

|

Сварочные, изоляционные, кровельные и отделочные работы |

Выбросы в окружающую среду вредных веществ (газы, пыль и т.д.) |

Организация правильного складирования и транспортировки огнеопасных и выделяющих вредные вещества материалов (газовых баллонов, битумных материалов, растворителей, красок, лаков, стекло- и шлаковаты) и пр. |

|

Виды работ |

Основные виды воздействий (экологические проблемы) |

Предупреждающие мероприятия по снижению нагрузок |

|

Каменные и бетонные работы |

Образование отходов и возможность запыления воздуха Вибрационная и шумовая нагрузки |

Обработка естественных камней в специально выделенных местах на территории стройплощадки; обеспечение мест производства работ пылеулавливающими устройствами. Применение виброустройств, соответствующих стандартам, а также вибро- и шумозащитных устройств и т.д. |

При проектировании объекта должны быть предусмотрены мероприятия, предотвращающие сброс загрязненных сточных вод и препятствующие непосредственному загрязнению подземных и поверхностных вод.

На строительной площадке необходимо организовать систему отвода дождевых стоков и талых вод в существующие сети ливневой канализации.

В качестве предупредительных мер от загрязнения поверхностных стоков должен быть предусмотрен организованный сброс и вывоз отходов, регулярная уборка территории.

Снижение воздействия на поверхностные воды при строительстве объекта достигается выполнением следующих условий:

Строительная площадка должна содержатся в чистоте;

Для бытовых нужд рабочих должны использоваться биотуалеты.

Во избежание вывоза грунта со стройплощадки на проезжую часть городских улиц до начала строительства необходимо выполнить устройство подъездов с твердым покрытием, а во время строительства производить обмыв водой колес автомобильного транспорта.

Строительные отходы будут образовываться как при демонтаже существующих строений, так и при строительстве нового здания.

Количество отходов при строительстве определяется согласно РДС 82-202-96 исходя из норм отходов и трудноустранимых потерь материалов в % по потребности.

Виды отходов:

1) грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, незагрязненный опасными веществами;

2) бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме;

3) отходы цементного раствора в кусковой форме;

4) изделия из натуральной древесины, потерявшие потребительские свойства;

5) отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме;

6) остатки и огарки сварочных электродов;

7) лом стальной не сортированный;

8) отходы корчевания пней;

9) отходы сучьев, ветвей от лесоразработок;

10) строительный щебень, потерявший потребительские свойства;

11) отходы песка, незагрязненного опасными веществами;

12) отходы битума, асфальта в твердой форме;

13) бой строительного кирпича;

14) тара из-под ЛКМ;

Удаление строительных отходов с площадки осуществляется Подрядчиком на ближайший полигон промотходов по договорам с организациями, имеющими лицензию на право обращения с отходами. Металлический лом сдается Заказчиком на предприятие по переработке Вторчермета.

Строительных материалов

Экологическая характеристика используемых

B последнее время для характеристики строительного процесса все чаще используют термин «жизненный цикл строительного объекта» (ЖЦСО), под которым понимают хронологически выраженную последовательность стадий (этапов) его создания и утилизации.

Выделение последовательности стадий ЖЦСО связано c тем, что в международных стандартах ИСО, которые начинают внедряться и в нашей стране, предусматривается создание обязательного оперативного контроля за продвижением строительной продукции по всему жизненному циклу строительного объекта - от проектирования до утилизации (стандарт ИСО 14040). Оценка экологических условий при воздействии жизненного цикла объекта на окружающую среду изложена в стандарте ИСО 14042.

Целесообразность выделения отдельных стадий ЖЦСО можно проиллюстрировать на примере одной из составляющих этого цикла - производстве строительных материалов. По данным зарубежных специалистов, оценка жизненного цикла строительных материалов должна включать экологическую оценку воздействия на окружающую среду самого процесса добычи природного сырья, используемого для производства строительного материала, оценку экологической безопасности его производства, оценку состава и свойств строительного материала, a также возможность его переработки и повторного использования при утилизации объекта.

Экологическое сопровождение жизненного цикла строительных материалов на отдельных этапах позволяет оценить не только интенсивность их негативного воздействия на окружающую природную среду (загрязнение, образование отходов, размеры потребления природных ресурсов и др.), но и более точно установить энергозатратьх на каждой стадии.

Воздействие строительного производства завода ЖБИ на атмосферный воздух. Строительство завода ЖБИ оказывает существенное негативное воздействие на воздушный бассейн в виде загрязнения его вредными газопылевыми выбросами и различных аэродинамических нарушений.

Производство стройматериалов и стройконструкций вносит наиболее существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха. Достаточно отметить, что мировая цементная промышленность ежегодно дает более миллиона тонн выбросов в атмосферу оксидов азота и огромное количество СО 2 , существенно ухудшая состояние природных экосистем.

Значительное выделение пыли в производственных помещениях наблюдается при изготовлении таких строительных материалов, как цемент, бетон, силикатные изделия, a также железобетонных, деревянных и металлических строительных конструкций. Активно выделяют пыль вспомогательные производства, например, склады c готовой цементной продукцией. Полидисперсная пыль, содержащая до 20% SiO 2 , выделяется и при производстве погрузочно-разгрузочных работ, и при транспортировке готовой продукции.

Запыленность воздуха в помещениях при производстве важнейшего вяжущего материала - цемента достигает 100120 мг/м 3 (при запыленности окружающей техносферы -1,7-1,9 мг/м 3). Активными очагами образования пыли и газов на цементных заводах являются транспортно-погрузочные устройства, барабаны для сушки, шарoвые мельницы и особенно вращающиеся печи для обжига клинкера.

Помимо пыли к существенному ухудшению санитарно-экологической ситуации вблизи действующих предприятий стройиндустрии приводят выбросы токсичных газов, тяжелых металлов, радионуклидов и других вредных веществ.

Не менее опасна экологическая обстановка, которая складывается в цехах завода ЖБИ при производстве нестандартных металлических конструкций (выделение пыли металлов и их окалин, сварочных аэрозолей, диоксида углерода, марганца и других вредных веществ).

При производстве цемента воздух загрязняется в радиусе до 3 км и более. Окрестности цементных заводов часто превращаются в безжизненные желтовато-серые пространства. B зоне действия крупнейшего в Европе цементного производства - АО «Мальцевский портландцемент» с годовым выбросом загрязнений до 90 тыс. т, отмечены обширные ареалы повреждения и усыхания ценнейших сосновых насаждений.

Разработка месторождений нерудных строительных материаловсопровождается загрязнением атмосферного воздуха газопылевыми выбросами от работы карьерного оборудования и машин (бульдозеров, транспортеров, экскаваторов, автосамосвалов и др.).

Особенно большие выбросы органической и неорганической пыли происходят при проведении открытых горных работ и добычи минерального сырья взрывным способом. Облако пыли может распространяться на многие километры; осаждаясь на почву, пыль загpязняет ее и снижает плодородие.

Не меньшее загрязнение атмосферы создается при транспортировке добытого сыпучего минерального сырья, перевозимого в открытых вагонах и в кузовах автомашин. В этих случаях выдуваются десятки тысяч тонн естественных строитeльных материалов.

Пыль в атмосфере может играть не только отрицательную, но и положительную роль. Без частиц пыли не было бы ни облаков, ни туманов. Однако большое количество пыли уменьшает суммарную радиацию, что приводит к снижению количества солнечной энергии, а это неблагоприятно сказывается на биотических сообществах. И, конечно, не следует забывать o токсичности многих видов пыли, об их способности быть переносчиками болезнетворных бактерий и т.д.

Однако наиболее радикальной мерой охраны воздушного бассейна от загрязнения следует считать экологизацию технологических процессов и в первую очередь создание замкнутых технологических циклов, малоотходных и безотходных технологий, исключающих попадание в атмосферу вредных загрязняющих веществ.

K сожалению, нынешний уровень развития экологизации технологических процессов, внедрения замкнутых технологических циклов и т.д. недостаточен для полного предотвращения выбросов токсичных веществ в атмосферу. Поэтому на предприятиях стройиндустрии повсеместно используются различные методы очистки отходящих газов, однако, c точки зрения будущего, аппараты пылегазоочистки не имеют перспектив.

B задачу архитектурно-планировочных решений входит также экологически целесообразное взаимное размещение источников выброса и населенных мест c учетом направления ветров.

Воздействие строительного производства завода ЖБИ на водные ресурсы. Современное строительство оказывает многостороннее негативное воздействие как на подземную, так и, в особенности, на поверхностную гидросферу.

Водная оболочка поверхности Земли - необходимый и крайне чувствительный к загрязнению и другим видам антропогенного воздействия компонент природной среды. Как и другие виды экосистем, водная экологическая система имеет соответствующие пределы антропогенного воздействия, превышение которых может вызвать нарушение взаимосвязей внутри экосистем и необратимые явления в биосфере.

Различают следующие основные виды воздействия строительства на водные экосистемы:

1) интенсивное водопотребление, вплоть до истощения водных ресурсов;

2) загрязнение и засорение поверхностных водоемов сточными водами и строительным мусором;

З) изменение водного режима рек (заиливание и др.) при строительстве различных объектов.

Строительство - крупный потребитель хозяйственно-питьевой и главным образом технической воды. B огромных количествах вода расходуется для приготовления бетона и цементных растворов, охлаждения двигателей, агрегатов и других технологических установок, мытья строительных машин и механизмов, теплоснабжения, гидравлических испытаний сооружений, бытовых нужд самих строителей и т.д.

K одним из наиболее водоемких производств в промышленности относятся заводы железобетонных изделий и конструкций, цементные заводы, предприятия, производящие гипсолитовые и керамические изделия, цемент мокрым способом и др. Например, на пропаривание железобетонных и бетонных конструкций расходуется 500-800 кг пара на 1 м 3 изделия.

Значительное количество воды потребляют действующие заводы товарного бетона. B европейских странах воду используют не только для затворения бетона, но и в больших объемах для промывки барабанов автобетоносмесителей, смесительного оборудования, колес автобетоновозов, причем не только в конце смены, но и в течение дня.

Из приведенных данных следует, что огpомные объемы строительного производства (например, только в Европе в настоящее время работает более 10 тыс. заводов товарного бетона) требуют и значительного количества воды.

Экологически опасное исчерпание водных ресурсов в условиях неразумной их эксплуатации может привести к истощению запасов вод. Под истощением водпонимают недопустимое сокращение их запасов в пределах определенной территории или уменьшение минимально допустимого поверхностного стока. И то и другое приводит к неблагоприятным экологическим последствиям, нарушает сложившиеся экологические связи в системе человек - биосфера.

Строительство может быть серьезным фактором загрязнения поверхностной гидросферы.B первую очередь это происходит в тех случаях, когда сточные водыпредприятий стройиндустрии сбрасывают в водоемы в неочищенном (или недостаточно очищенном) виде.

На заводе ЖБТ по производству стоек контактных сетей вода используется как растворитель, поглотитель, теплоноситель, охладитель и т.д. Объем сточных вод определяется такими факторами, как мощность предприятия, особенности технологии производства, вид изделия и материала и др.

Состав сточных вод предприятий стройиндустрии дocтаточнo сложный - это гетерогенная смесь различных примесей минерального и органического происхождения, в том числе гидроксидов ряда металлов, различных токсичных соединений, углеводородов (масла, мазут и др.) и т.д.

Поверхностные водоемы и реки - это сложные, весьма чуткие к антропогенным воздействиям экосистемы. При сбросе неочищенных сточных вод в них изменяется химический состав, увеличивается минерализация, изменяется активная реакция среды, появляются новые токсичные вещества и др. Физические свойства (цвет, запах, вкуси др.) резко ухудшаются. Водоемы переходят в категорию загрязненных и вносят существенный диссонанс и функционирование природной системы.

Нарушают экологическое состояние поверхностной гидросферы и изменения гидрологического режима рек, вызванные строительством подводных и других гидротехнических сооружений, разработкой прибрежных карьеров стройматериалов, что проявляется в переформировании берегов, углублении русла и т.д.

Строительное производство завода ЖБИ может оказывать негативное воздействие на подземную гидросферу различными путями. Во-первых, оно нередко существенно загpязняет подземные воды своими отходами, во-вторых, истощает их водные ресурсы и, в-третьих, создает условия для развития неблагоприятных геологических процессов (подтопление, карст и др.).

Основными источниками загрязненияподземных вод, связанными со строительством, являются сточные воды предприятий стройиндустрии, загрязненный сток со стройплощадок и временныx складов стройматериалов, a также фильтрат от свалок строительного и бытового мусора. Загрязняющие вещества инфильтруются через зону аэрации грунтов и попадают в подземные водоносные пласты.

Подземные и поверхностные воды защищают от негативного воздействия строительства c помощью комплекса мер, направленных на предотвращение (профилактические меры), ограничение и устранение последствий их загрязнения, засорения и истощения.

Для защиты гидросферы от загрязненияпредусматривают следующие защитные мероприятия:

· снижение объема сточных вод, cбpaсывaемых предприятиями стpойиндуcтpии за счет развития малоотходных и безотходных технологий, внедрение систем замкнутого оборотного водоснабжения;

· принудительную очистку сточных прoизвoдственных вод. Согласно Водному кодексу РБ при строительстве и эксплуатации любых объектов, включая строительные объекты и предприятия стpoйиндустрии, сброс в водные объекты сточных вод без очистки запрещается;

· выдeление на любом водном объекте (река, бассейны, озеро и др.) водоохранной зоны шириной от 0,1 до 1,5 км и более. B пределах водоохранных зон запрещается любое строительство, распашка земель, cвалка мусора и отходов производства и др. Водоохранная зона обозначается специальным знаком.

Воздействие строительного производства завода ЖБИ на почву. Литосфера, точнее, верхняя ее часть, подвергается наибольшему негативному воздействию в процессе строительных работ в сравнении c другими природными сферами.

Строительство завода ЖБИ активизирует в приповерхностной зоне земной коры опаснейшие геологические процессы-оползни, подтопление, карст, просадки и др.; загрязняет, засоряет и захламляет почвенный покров и массивы грунтов; отчуждает огромные площади ценнейших земель, резко сокращая при этом площади естественных экосистем.

Почва - бесценный, практически невозобновимый природный ресурс, важнейший биологический адсорбент и нейтрализатор загрязнений. В то же время почва подвергается весьма сильному антропогенному воздействию, поскольку является первым от поверхности земли литосферным слоем. Проявляется оно в загрязнении и захламлении, «запечатывании», развитии эрозионных процессов, отчуждении (изъятии) и др.

В процессе строительной деятельности почвы легко загрязняются мусором, цементом, сточными водами, нефтепродуктами, токсичными веществами. Основные источники загрязнения: свалки строительных отходов, газодымовые выбросы, строительные материалы в момент их транспортировки и хранения, без соблюдения технических требований, смыв загрязненных вод c территории стройки и др.

Вблизи предприятий стройиндустрии (цементные, асфальтобетонные заводы и др.) почвы могут интенсивно загрязняться сверху в результате газопылевых выбросов. Накапливающиеся в почве токсиканты длительное время будут представлять опасность для популяций любых организмов, включая человека.

Почвенный покров агроэкосистем необратимо нарушается при отчуждении земель для строительства промышленных объектов, городов, поселков, для прокладки дорог, трубопроводов, линий связи, при открытой разработке месторождений естественных строительных материалов и т.д. Наибольший экологический ущерб при строительстве наносится окружающей природной среде именно тем, что для сооружения объектов, подъездных путей отводятся в постоянное и временное пользование значительные земельные территории. По данным ООН, в мире только при строительстве городов и дорог ежегодно безвозвратно теряется более 300 тыс. га пахотных земель. Конечно, эти потери неизбежны, однако они должны быть сокращены до минимума.

Почва, как и вся земля в целом, охраняется законом. Строители обязаны эффективно и рационально использовать почвенный покров, не допускать его несанкционированного изъятия, порчи, загрязнения, засорения и истощения.

Описание работы

Актуальность данной темы состоит в том, что одним из загрязнителей атмосферы является строительная промышленность. Строительство является одним из мощных антропогенных факторов воздействия на окружающую среду. Антропогенное воздействие строительства разнообразно по своему характеру и происходит на всех этапах строительной деятельности – начиная от добычи стройматериалов и кончая эксплуатацией готовых объектов. Цель работы: оценить экологическое состояние атмосферы объекта исследования (строительная площадка).

Введение

Глава1Влияние зерноперерабатывающих и мукомольных предприятий на загрязнение атмосферного воздуха

1.1. Характеристика предприятия

1.2. Основные вещества – загрязнители строительной промышленности

1.2. Характеристика пыли

1.3. Загрязнение окружающей среды при производстве строительных материалов и утилизации промышленных отходов

Глава 2 Степень загрязнения атмосферы исследуемого объекта

2.1. Характеристика объекта исследования

2.2. Описание исследуемых методик

2.3. Климатические условия территории

2.4. Обработка результатов

Заключение

Список использованной литературы

Работа содержит 1 файл

Министерство образования Российской Федерации

ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Геолого-географический факультет

Кафедра экологии и природопользования

КУРСОВАЯ

РАБОТА

по дисциплине

"Атмосфера промышленных предприятий"

Оценка

экологического состояния атмосферы объекта

исследования (ЗАО «Хлебопродукт-1»)

ОГУ 656600.5096.11 ОО

Руководитель работы

Шабанова С.В.

"_____"_________________2009г.

Исполнитель

Студент гр.08- ООС

Фатихова А.А.

"_____"_________________2011г.

Оренбург 2011

Введение………………………………………………………… …………....…...3

Глава1Влияние зерноперерабатывающих и мукомольных предприятий на загрязнение атмосферного воздуха ……………………………………………..5

1.1. Характеристика предприятия…………………………………...….. .............5

1.2. Основные вещества – загрязнители строительной промышленности.......6

1.2. Характеристика пыли………………………………………………………

1.3. Загрязнение окружающей среды при производстве строительных материалов и утилизации промышленных отходов……………………….…..13

Глава 2 Степень загрязнения атмосферы исследуемого объекта

2.1. Характеристика объекта исследования………………………………….... 20

2.2. Описание исследуемых методик……………………....……….………….20

2.3. Климатические условия территории………………………………………21

2.4. Обработка результатов………………………………………………… …..23

Заключение…………………………………………………… …………………41

Список использованной литературы…………………………………………..42

Приложение А…………………………………………………………………..43

Введение.

До недавнего времени основной задачей строительства было создание искусственной среды, обеспечивающей условия жизнедеятельности человека. Окружающая среда рассматривалась лишь с точки зрения необходимости защиты от ее негативных воздействий на вновь создаваемую искусственную среду. Обратный процесс влияния строительной деятельности человека на окружающую природную среду и искусственной среды на природную в полной мере стал предметом рассмотрения сравнительно недавно. Лишь отдельные аспекты этой проблемы, в меру практической необходимости, изучались и решались (например, удаление и утилизация отбросов, забота о чистоте воздуха в населенных пунктах).

Говоря о воздействии на окружающую природную среду строительства, следует различать, с одной стороны, строительство как важнейшую отрасль народного хозяйства, а с другой – строительство как продукцию этой отрасли: урбанизированные территории, магистрали и т.д. Как отрасль народного хозяйства строительство нуждается в большом количестве различного сырья, стройматериалов, энергетических, водных и других ресурсов, получение которых оказывает сильное воздействие на окружающую среду. С серьезными нарушениями ландшафтов и загрязнением окружающей среды связано ведение работ непосредственно на стройплощадке. Нарушения эти начинаются с расчистки территории строительства, снятия растительного слоя и выполнения земляных работ. При расчистке территории строительства, ранее уже занимавшейся под застройку, образуется значительное количество отходов, загрязняющих окружающую среду при сжигании, или загромождающих свалочные территории, что меняет морфологию участков, ухудшает гидрологические условия, способствует эрозии. Степень воздействия на природу зависит от материалов, применяемых для строительства, технологии возведения зданий и сооружений, технологической оснащенности строительного производства, типа и качества строительных машин, механизмов и транспортных средств и других факторов.

Территория строек становится источником загрязнения соседних участков: выхлопы и шум двигателей машин, сжигание отходов. Вода широко используется в строительных процессах – в качестве компонентов растворов, как теплоноситель в тепловых сетях; после использования она сбрасывается, загрязняя грунтовые воды и почвы. Однако само строительство – процесс относительно скоротечный. Значительно сложнее дело обстоит с воздействием на природу объектов, являющихся продукцией строительства – зданий, сооружений и их комплексов – урбанизированных территорий. Их влияние на окружающую природную среду еще недостаточно изучено, поэтому практически все экологические мероприятия носят, рекомендательный характер.

Актуальность данной темы состоит в том, что одним из загрязнителей атмосферы является строительная промышленность. Строительство является одним из мощных антропогенных факторов воздействия на окружающую среду. Антропогенное воздействие строительства разнообразно по своему характеру и происходит на всех этапах строительной деятельности – начиная от добычи стройматериалов и кончая эксплуатацией готовых объектов.

Цель работы: оценить экологическое состояние атмосферы объекта исследования (строительная площадка).

Для достижения цели, решались следующие задачи:

- изучить теоретические аспекты влияния строительной промышленности на загрязнение атмосферы;

- выявить основные вещества – загрязнители строительной промышленности и как загрязняется окружающая среда при производстве строительных материалов и утилизации промышленных отходов

- исследовать влияние строительной площадки учебного корпуса ОГУ на атмосферу прилегающей территории

- обработать результаты.

Глава

1. Влияние строительной

промышленности на загрязнение

атмосферы.

1.1. Строительство и окружающая среда

Основным источником загрязнения атмосферы является промышленность. В ряду источников загрязнения может быть и строительство, которое связано с добычей природных строительных материалов, изделий и деталей, производством строительных работ на строительных площадках. Загрязненность воздуха отрицательно сказывается на состоянии зданий и сооружений.

К мероприятиям по охране окружающей среды относятся все виды деятельности человека. В строительной деятельности к таким мероприятиям относят: градостроительные меры, направленные на экологически рациональное размещение предприятий, населенных мест и т.д. Архитектурно строительные меры, определяющие выбор экологических объемно-планировочных и конструктивных решений. Выбор экологически чистых материалов при проектировании и строительстве. Применение малоотходных и безотходных технологических процессов и производств при добыче и переработке строительных материалов. Строительство и эксплуатация очистных сооружений и устройств. Рекультивация земель. Меры по борьбе с эрозией и загрязнением почв. Меры по охране вод и недр, и рациональное использование минеральных ресурсов.

Разрушаются каменные и металлические

конструкции, выцветают и разрушаются

краски, погибают памятники. С

целью уменьшения загрязнения

атмосферного воздуха были установлены

предельно-допустимые концентрации вредных

веществ.

Гидросферой называют водную оболочку

земли, располагающуюся между атмосферой

и литосферой, состоящую из совокупности

океанов, морей, озер, прудов и т.д. и включающую

водяной пар атмосферы.

Самым крупным потребителем воды является ирригация, на втором месте строительная промышленность, на третьем коммунальное хозяйство городов. Взаимодействие городов с гидросферой не трудно себе представить. Человек не может прожить без воды, и поэтому использует ее в повседневной жизни, как в обиходе, так и своей деятельности. В сою очередь человек загрязняет мировые воды различными видами отходов /3/.

Под отходами производства следует понимать остатки, материалов или полуфабрикатов, образовавшихся в процессе изготовления продукции и утративших полностью или частично свои потребительские свойства, а также продукты физико-химической или механической переработки сырья, получение которых не являлось целью производственного процесса и которые могут быть использованы в народном хозяйстве как готовая продукция после соответствующей обработки или как сырье для переработки.

Обратный процесс влияния строительной деятельности человека на окружающую природную среду и искусственной среды на природную в полной мере стал предметом рассмотрения сравнительно недавно. Лишь отдельные аспекты этой проблемы изучались и решались.

Строительство

как отрасль народного хозяйства

нуждается в большом количестве

разного рода сырья, стройматериалов,

энергетических, водных и других ресурсов,

получение которых оказывает

сильное воздействие на окружающую природную

среду /1/.

1.2. Основные вещества – загрязнители строительной промышленности.

1.2.1. Цементная пыль