Вооруженные силы иностранных государств конспект. Вооруженные силы основных государств. командование СВ на континентальной части США

Вооруженные силы США включают: сухопутные войска (СВ), военно-воздушные силы (ВВС), военно-морские силы (ВМС). Общая численность вооруженных сил составляет 2 млн. 264 тыс. человек; в том числе: регулярных сил - более 1 млн. 380 тыс. человек; резервных компонентов - свыше 870 тыс. человек.

Основой военной мощи страны в мирное время являются регулярные вооруженные силы. Резервные компоненты составляют базу их мобилизационного развертывания. В состав организационного резерва входят национальная гвардия и резерв видов ВС.

Военно-воздушные силы являются, по взглядам американского руководства, основной ударной силой как в ядерной, так и в обычной войне, а также в локальных конфликтах. Обладающие значительной гибкостью и высокой мобильностью они предназначены для нанесения ядерных и обычных ударов на большую глубину, завоевания превосходства в воздухе, авиационной поддержки сухопутных войск, а на приморских направлениях - и ВМС, ведения воздушной разведки, переброски войск и грузов на заморские ТВД и внутри театра.

Военно-воздушные силы США включают соединения и объединения межконтинентальных баллистических ракет, стратегической, тактической и военно-транспортной авиации, а также силы и средства противовоздушной обороны, предупреждения о ракетно-ядерном ударе и контроля за космическим пространством.

В боевом составе ВВС насчитывается около 542 тыс. военнослужащих (361 тыс. в регулярных ВВС, 180 тыс. в организованном резерве). В объединениях, соединения, частях и подразделениях ВВС имеется 550 пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет (“Минитмен” и МХ), около 6100 самолетов, в том числе в регулярных ВВС более 4300, из них: боевой авиации - 1470, вспомогательной - 3560 самолетов.

По принятой в США классификации к боевой авиации относятся три вида (стратегическая, истребительная ПВО и тактическая) и один род авиации - специального назначения.

Стратегическая авиация подразделяется на два рода: стратегическую бомбардировочную (В-52Н, В-1В, В-2) и стратегическую разведывательную (RG-135, U-2).

Тактическая авиация объединяет тактическую истребительную (истребители F-15, F-16, F-117, штурмовики А-10), тактическую разведывательную (RF-4) и авиацию радиоэлектронной борьбы (ЕС-130, EF-111, ЕС-135).

Авиация специального назначения включает штурмовики специального назначения АС-130, диверсионно-транспортные самолеты МС-130 и вертолеты различных типов и модификаций.

Стратегические бомбардировщики могут нести крылатые ракеты и управляемые ракеты класса “воздух-земля” в ядерном снаряжении (мощностью 170-200 кт), а также ядерные бомбы различной мощности. При ведении боевых действий с применением обычных средств поражения на них, в зависимости от характера решаемых задач, могут подвешиваться авиабомбы, бомбовые кассеты, морские мины и другое оружие общей массой: на В-1В - до 57 т, В-52 - 30 т.

Тактическая авиация по наземным целям применяет ядерные бомбы мощностью 0,5-1100 кт, а при ведении боевых действий с применением обычных средств поражения - управляемые ракеты, бомбы и кассеты; фугасные, осколочные и зажигательные бомбы; неуправляемые ракеты; стрелково-пушечное оружие; химическое и бактериологическое оружие.

Военно-морские силы США включают флот, авиацию флота, морскую пехоту и их резервные компоненты. Общая численность личного состава ВМС составляет 545000 человек, организованного резерва - 132000 человек. В боевом составе насчитывается 298 единиц: 241 боевой корабль (в том числе 18 ПЛАРБ), 27 вспомогательных судов в регулярных силах, 30 боевых кораблей в экстренном резерве.

Военно-морские силы США решают следующие основные задачи: обеспечивают развертывание и боевую устойчивость своих ПЛАРБ; наносят баллистическими ракетами подводных лодок, крылатыми ракетами и палубной авиацией удары по объектам на территории противника; ведут борьбу с его ПЛАРБ; завоевывают и удерживают господство на море; проводят морские десантные операции; поддерживают сухопутные войска на приморских направлениях; обеспечивают стратегические переброски войск, вооружения и средств МТО.

Американский флот подразделяется на стратегические ядерные силы морского базирования и силы общего назначения. Боевой компонент сил морского базирования - атомные ракетные подводные лодки (ПЛАРБ). Они занимают особое место, как в составе стратегических ядерных сил страны, так и в организационной структуре флота. Высокая ударная мощь, дальность и точность стрельбы баллистических ракет (БРПЛ), имеющихся на борту подводных лодок, обладающих высокой живучестью и находящихся в постоянной готовности к применению, позволяют считать их наиболее эффективным средством ядерного нападения. 18 ПЛАРБ способны нести 432 баллистические ракеты (3456 ядерных боеголовок). ПЛАРБ типа “Огайо” имеет на вооружении 24 БРПЛ “Трайдент-1” или “Трайдент-2”, четыре 533-мм торпедных аппарата. Для каждой лодки имеется два экипажа по 155 человек, из них 15 офицеров.

Силы общего назначения включают атомные многоцелевые подводные лодки, надводные корабли (авианосцы, крейсера, эскадренные миноносцы, фрегаты, минно-тральные и десантные), а также вспомогательные суда.

В американском флоте насчитывается 56 атомных многоцелевых подводных лодок (ПЛА), из которых 31 типа “Лос-Анджелес”. Лодка “Лос-Анджелес” способна развивать под водой скорость 32 узла, погружаться на глубину 450 м. Типовой боезапас: восемь крылатых ракет “Томахок”, четыре ПКР “Гарпун” и 14 торпед. Все ПЛА оборудованы для подледного плавания. Последние образцы дополнительно оснащаются установкой вертикального пуска для 12 ракет “Томахок”.

Авианосцы являются главной ударной силой флота и предназначены для завоевания господства на море, нанесения палубной авиацией ударов по объектам в глубине территории противника, авиационной поддержки морских десантов и действий сухопутных войск на приморских направлениях.

В регулярных силах флота насчитывается 12 авианосцев, из них семь типа “Нимитц”.

Важное место в составе сил общего назначения флота занимают крейсера, эскадренные миноносцы и фрегаты. Они предназначены для нанесения ударов по морским и береговым целям и объектам в глубине территории противника (крылатыми ракетами), для ведения борьбы с воздушными, подводными и морскими целями, прежде всего в составе авианосных и десантных соединений, а также обороны конвоев.

В регулярных силах американского флота насчитывается 27 крейсеров УРО типа “Тикондерога”.

Класс эскадренных миноносцев представлен 50 кораблями трех типов: 4 типа “Кидд”, 31 - “Спрюенс” и 15 - “Орли Берк”. Эсминцы вооружены крылатыми ракетами “Томахок” и способны наносить удары по объектам в глубине территории противника. 24 корабля “Спрюенс” оснащены установками вертикального пуска.

Ракеты с ядерными боевыми частями по взаимной договоренности с руководством России сняты с кораблей и размещены в арсеналах военно-морских баз на континентальной части США в готовности к обратной загрузке в течение 24-36 часов.

Фрегаты - один из наиболее многочисленных классов подводных кораблей, их насчитывается 35 в регулярных силах и 15 в экстренном резерве.

В американском флоте насчитывается 43 крупных десантных корабля: 4 штабных, 9 универсальных авианесущих, 15 транспортов-доков, 2 танкодесантных, 2 вертолетоносца, 11 десантно-вертолетных корабля-дока.

Авиация военно-морских сил включает более 4363 самолетов и вертолетов и состоит из авиации флота (авианосной и базовой) и авиации морской пехоты.

Авианосная авиация флота подразделяется на штурмовую (палубные штурмовики А-6Е “Интрудер”), истребительно-штурмовую (F/A-18 “Хорнет”), истребительную (F-14 “Томкер”), противолодочную (самолеты контроля морской обстановки S-3В “Викинг”, противолодочные вертолеты SH-3HB “Си Кинг” и др.), разведывательную (самолеты ДРЛО Е-2С, самолеты РЭБ и РТР ЕА-6В “Проулер” и S-3A “Шедоу”).

В состав базовой авиации флота входят авиационные крылья базовых патрульных самолетов (Р-3С “Орион”), действующих с береговых авиабаз.

Авиация морской пехоты подразделяется на штурмовую (AV-8B “Харриер” П), истребительно-штурмовую (F/A-18 “Хорнет”), разведывательную (самолеты РЭБ ЕА-6В “Проулер”, разведчики-корректировщики самолеты F/A-18Д и вертолеты АН-1W), транспортно-десантную (транспортно-десантные вертолеты СН-53Д, Е “Cи Стэльен” и “Супер Стэльен”, средние транспортно-десантные вертолеты СН-46F “Си Найт” и легкие вертолеты UH-1N “Ирокез”).

Морская пехота подразделяется на регулярные силы и резерв. В боевом составе регулярных сил находятся: три дивизии морской пехоты, три авиационных крыла, три группы разведки, три группы тылового обслуживания, батальон сил безопасности. Резерв морской пехоты включает: одну дивизию морской пехоты, одно авиационное крыло, одну группу тылового обслуживания.

Боевое применение морской пехоты предусматривается в составе оперативных формирований: трех экспедиционных дивизий и экспедиционных батальонов и бригад.

Экспедиционная дивизия (около 50000 человек) включает дивизию морской пехоты, авиационное крыло морской пехоты, группу разведки и группу тылового обслуживания.

Экспедиционная бригада (около 16000 человек) состоит из полковой десантной группы, смешанной авиационной группы и бригадной группы тылового обслуживания.

Экспедиционный батальон (около 2500 человек) состоит из батальона морской пехоты, смешанной авиационной эскадрильи, подразделений разведки и тылового обслуживания.

Сухопутные войска Соединенных Штатов являются наиболее многочисленным видом вооруженных сил. В соответствии с положениями армейской военной доктрины они предназначены для ведения боевых действий совместно с ВВС и ВМС, а также с войсками союзников при возникновении вооруженных конфликтов любой интенсивности в целях защиты интересов США в различных районах мира.

Сухопутные войска подразделяются на регулярные войска и организованный резерв. Регулярные войска включают армейские корпуса, дивизии и отдельные бригады, полностью укомплектованные личным составом и оснащенные современным оружием и военной техникой. Организованный резерв включает формирования национальной гвардии и резерва армии. Он предназначен для обеспечения мобилизационного развертывания сухопутных войск, доукомплектования регулярной армии в угрожаемый период, восполнения боевых потерь и создания новых формирований СВ в ходе войны.

Общая численность сухопутных войск более 1 млн. 45 тыс. человек, в том числе 480 тыс. в регулярных войсках.

На вооружении сухопутных войск США с учетом резервных запасов военного времени состоят: 7680 танков (из них более 7640 М1 “Абрамс” различных модификаций); 6700 БМП и БРМ “Брэдли”; 17800 БТР; 2550 самоходных гаубиц; свыше 1590 буксируемых орудий полевой артиллерии; 857 реактивных систем залпового огня MLRS (все способны запускать ракеты “Атакмс”); 1840 минометов; 24000 ПУ ПТУР “Дракон”, 500 ПТРК “Джавелин”, 500 самоходных СПТРК М901 “Тоу”, 6700 ПУ ПТРК “Тоу”, установленных на М2/М3 “Брэдли”; 485 ПУ ЗРК “Патриот”; 270 ПУ ЗРК “Усовершенствованный Хок”; 560 ПУ ЗРК “Чапарел”, “Авенджер”; свыше 5100 вертолетов и самолетов армейской авиации. Оперативно-тактические и тактические ракетные комплексы “Першинг” и “Ланс”, а также ядерные боеприпасы к артиллерийским системам, состоящим на вооружении американских войск в Европе, передислоцированы на территорию США и заскладированы.

Формирования сухопутных войск по оперативной организации находятся в распоряжении главнокомандующих объединенными командованиями вооруженных сил США в Европейской зоне, зоне Тихого океана, “зоне ответственности” объединенного центрального командования (Ближний и Средний Восток, Северо-восточная Африка), а также единых сил.

В Европейской зоне основу группировки сухопутных войск США (около 70 тыс. человек) составляет 5-й армейский корпус (на территории ФРГ). Он включает 1-ю механизированную и 1-ю бронетанковую дивизии двухбригадного состава, четыре отдельные бригады (артиллерийскую, ПВО, армейской авиации, инженерную), а также части боевого и тылового обеспечения.

В Италии находится Южно-европейская тактическая группа численностью около 3000 человек.

На территории ФРГ, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга имеются склады с запасами оружия, военной техники, материальных средств для соединений и частей, предназначенных для переброски из США на Центрально-Европейский ТВД в кризисный период.

Сухопутные войска включают в свой состав рода войск и различные службы. К родам войск относятся пехота (мотопехота), бронетанковые войска, полевая и зенитная артиллерия, армейская авиация, а также части и подразделения боевого обеспечения: военная разведка и РЭБ, войска связи, инженерные, химические и военная полиция. К службам относятся медицинская, финансовая, транспортная, квартирмейстерская, военных священников, военно-юридическая и артиллерийско-техническая.

Пехота является легким родом войск и предназначена для ведения ближнего боя, особенно на труднодоступной местности, в населенных пунктах и урбанизированных районах, а также на слабо оборудованных ТВД и в специфических природно-географических условиях.

Мотопехота обладает большими огневыми и маневренными возможностями за счет наличия высокомобильных и вооруженных БМП и БТР.

На вооружении пехоты (мотопехоты) состоят:

5,56-мм автоматическая винтовка М16А1 (М16А2);

ПТУР “Тоу”;

ПТУР “Джавелин”;

ПТУР “Дракон”;

120-мм, 106,7-мм (81-мм) самоходный миномет;

боевая машина пехоты (БМП) М2 “Брэдли”;

боевая разведывательная машина (БРМ) М3 “Брэдли”.

Винтовка М16А1 (М16А2) позволяет вести одиночный и автоматический огонь; прицельная дальность стрельбы составляет 500 м (800 м); пуля на дистанции 450 м пробивает обе стенки американского стального шлема. Под стволом винтовки крепится 40-мм гранатомет М203 для стрельбы гранатами различных типов на дальности до 400 м.

ПТУР “Тоу” (“Дракон”) имеет кумулятивную боевую часть и цилиндрический корпус. Дальность стрельбы составляет 3750 м (1000 м), бронепробиваемость - 500 мм (430 мм). Стрельба может вестись с наземной (переносной) и самоходной пусковых установок. Система управления - полуавтоматическая с инфракрасной аппаратурой слежения за снарядом и передачей команд по проводам (приложение 1).

ПТРК “Джавелин” принят на вооружение СВ и морской пехоты США в 1996 году. Он имеет следующие характеристики: дальность стрельбы 2500 м, масса ракеты с пусковой трубой 22,3 кг, диаметр ракеты 127 мм, время подготовки к пуску менее 30 с. В состав ПТРК входят прицельно-пусковое оборудование (укомплектовано дневным и ночным тепловизионным прицелами, органами управления пуска ракеты и дисплеем изображения в поле зрения окуляра наводчика) и ПТУР (оснащена ИК головкой самонаведения, системой слежения, стартовым и маршевым двигателями, тандемной кумулятивной БЧ) в транспортном контейнере одноразового использования. Запуск ракеты, действующей по принципу “выстрелил-забыл”, может осуществляться из закрытых помещений. ПТРК “Джавелин” наиболее эффективен при использовании против бронированной техники с обычной броней или динамической защитой.

106,7 и 81-мм минометы созданы на базе бронетранспортера М113А1, в корпусе которого вместо отделения для десанта имеется боевое отделение. Миномет установлен на полу боевого отделения. Сверху имеется трехстворчатая крышка люка, позволяющая вести огонь непосредственно с машины. При необходимости стрельба из миномета ведется с грунта. В боекомплект миномета входят осколочно-фугасные (три типа), дымовые и осветительные, а для 106,7-мм миномета и химические мины. Дальность стрельбы для 106,7 мм миномета составляет 5,5 км, а для 81-мм миномета - 4,7 км (приложение 2).

Боевая машина пехоты М2 “Брэдли” и боевая разведывательная машина М3 “Брэдли” поступают в войска с 1981 г. Компоновка машины выполнена с передним расположением моторно-трансмиссионного отделения. Впереди и по бортам корпуса применено разнесенное комбинированное бронирование (сталь-алюминий) с заполнением внутреннего пространства между листами пористым полиуретаном. По сообщениям зарубежной прессы, лобовая броня машины не пробивается 25-мм снарядами, а борт и корма - крупнокалиберными пулями. В бортах и корме имеются по две амбразуры для стрельбы. В бронированной машине, где находятся командир и наводчик, установлена 25-мм автоматическая пушка, стабилизированная в двух плоскостях наведения, с которой спарен 7,62-мм пулемет. Для борьбы с танками на башне смонтирована пусковая установка ПТУР “Тоу” и “Тоу-2” (с двумя направляющими). Боекомплект М2 -7 ракет, а М3 - 12 ракет. БМП М2 рассчитана на мотопехотное отделение (девять человек), БРМ М3 - на отделение разведки (пять человек) (приложение 3).

Бронетанковые войска в армии США рассматриваются как главная ударная сила сухопутных войск. Они предназначены главным образом для ведения стремительных высокоманевренных наступательных действий и используются, прежде всего, для развития успеха, расчленения и уничтожения обороняющихся группировок противника и его преследования.

На вооружении бронетанковых войск до недавнего времени были танки М60А3, которые заменяются танками М1 “Абрамс” со 105-мм пушкой и М1А1 “Абрамс” со 120-мм гладкоствольной пушкой, обладающими почти вдвое большей эффективностью.

Танк М1 в войска начал поступать с 1981 г. Он имеет многослойную броневую защиту, оснащен лазерным дальномером, бесподсветочными ночными приборами, электронным баллистическим вычислителем, системой стабилизации пушки в двух плоскостях, навигационной аппаратурой. Танк М1А1 (М1) способен вести прицельный огонь с места на дальности до 3000 м (2700 м), на пересеченной местности с ходу - до 2100 (1800)м; бронепробиваемость составляет 360 (230) м. Двигатель газотурбинный мощностью 1500 л.с.

С 1985 г. в сухопутные войска поступает танк М1А1. Его отличие от М1 заключается в том, что он имеет броню с включением обедненного урана, вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой и тяжелее на 4 т (приложение 4).

Вооруженные силы ФРГ созданы 9 мая 1955 г. (день вступления ФРГ в НАТО) и состоят из сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил. В их состав входят также центральные управления и учреждения.

В составе вооруженных сил созданы национальные силы быстрого реагирования (СБР), которые не являются самостоятельным родом войск или видом вооруженных сил. Они формируются за счет выделения боеготовых компонентов из состава сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил и будут использоваться по национальным планам или по планам руководства НАТО.

Численность бундесвера составляет 336 тыс. человек: сухопутные силы - 233 тыс.; военно-воздушные силы - 76 тыс.; военно-морские силы - 27 тыс. человек. Основная часть вооруженных сил ФРГ включена в состав объединенных вооруженных сил НАТО. Принцип комплектования - всеобщая воинская повинность, кадровые военнослужащие и военнослужащие по контракту. Продолжительность срочной службы - 12 месяцев. Призывной возраст - 18 лет.

Сухопутные силы являются основным и наибольшим по численности и боевому составу видом вооруженных сил ФРГ. Они составляют около 70% общей численности бундесвера и состоят из родов войск, к которым относятся: мотопехота, танковые войска, артиллерия, армейская авиация, войсковая ПВО, инженерные войска, войска защиты от ОМП и др.

На вооружении мотопехоты состоят:

5,56-мм винтовка НК 33;

ПТУР “Хот”, “Хот-2”, “Милан”, “Милан-2”;

120-мм самоходный миномет;

БМП “Мардер”;

БРМ “Лукс”.

Ракета “Милан” имеет: кумулятивную боевую часть (калибр 103 мм, бронепробиваемость 580 мм); однокамерный реактивный двигатель, работающий сначала в стартовом, а затем в маршевом режиме; бортовую аппаратуру; инфракрасный трассер; катушку с проводом и раскрывающееся в полете крестообразное крыло. Система управления - полуавтоматическая с инфракрасной аппаратурой сопровождения ракеты и передачей команд по проводам.

Стрельба ведется с переносной пусковой установки, на которой устанавливаются пульт управления, прицельное устройство, наземная аппаратура управления и источники питания. Расчет пусковой установки - два человека.

В начале 80-х годов были проведены работы по усовершенствованию этого ПТРК, и ему было присвоено наименование “Милан-2”. В ходе модернизации были увеличены калибр (со 103 до 115 мм) и масса кумулятивной боевой части, оптимизировано удаление точки подрыва кумулятивного заряда от преграды, улучшена технология изготовления. Все это привело к увеличению бронепробиваемости с 580 до 730 мм. При этом удалось сохранить летные характеристики ракеты. Пусковая установка имеет тепловизионный прицел для стрельбы ночью.

ПТУР “Хот” имеет кумулятивную боевую часть, стартовый и маршевый двигатели, бортовую аппаратуру системы управления, трассер инфракрасного свечения и источник питания. Пусковое оборудование и комплект аппаратуры управления предназначены для размещения на самоходных базах и вертолетах. В частности, ПТУР “Хот” оснащен ПТРК “Ягуар-1“, состоящим на вооружении истребительно-противотанковой роты бригады.

Система управления ПТУР “Хот” - полуавтоматическая с инфракрасной аппаратурой слежения за ракетой и передачей команд по проводам.

В последние годы на вооружение поступают модернизированные ПТУР “Хот-2”. В ходе модернизации увеличены бронепробиваемость с 750 до 900 мм, калибр ракеты со 136 мм 150 мм и масса боевой части. ПТРК оснащен тепловизионным прицелом для стрельбы ночью (ТТХ - см. приложение 1).

120-мм миномет создан на базе американского плавающего бронетранспортера М113А1. Боевое отделение расположено в кормовой части корпуса. Вооружение - 120-мм миномет и 7,62-мм пулемет, смонтированный впереди командирской башенки. Стрельба из миномета ведется с машины (в сторону, противоположную движению) или с грунта (ТТХ - см. приложение 2).

Боевая машина пехоты “Мардер“ принята на вооружение в 1971 г. Она является первой специальной машиной для пехоты зарубежных армий. Первой в мире такой машиной была БМП-1, принятая на вооружение Советской Армии в 1966 г.

БМП “Мардер“ - не плавающая машина (масса около 30 т), предназначалась для совместных боевых действий с танками. Сварной броневой корпус обеспечивает защиту от пуль и осколков снарядов, а лобовая броня и броня башни - от снарядов 20-мм пушки.

На вращающейся двухместной башне установлен лафет с 20-мм пушкой и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом. Второй пулемет (калибр 7,62 мм) расположен в кормовой части. Управляют оружием командир и наводчик, имеющие дублирующие приводы управления оружием и перископические прицелы. Десант БМП может вести огонь через четыре амбразуры (две с каждого борта).

До конца 80-х годов БМП “Мардер“ претерпела несколько модернизаций, в результате которых была создана БМП “Мардер-А2“. На ней установлен более совершенный тепловизор, сняты кормовая пулеметная установка и прожектор.

С конца 80-х годов была продолжена модернизация БМП “Мардер-А1“ (А2) до стандарта А3.

В БМП “Мардер-А3“ усилена броневая защита за счет дополнительного бронирования верхнего и нижнего лобовых листов, бортов, кормы и крыши. Кроме того, верхние части бортов закрыли броневыми ящиками для имущества. Амбразуры для стрельбы из оружия десанта ликвидированы. На БМП установлена башня новой конструкции.

В качестве дополнительного вооружения на БМП “Мардер-А-3“ может устанавливаться ПТРК “Милан-2“.

Реализация мероприятий по модернизации БМП до стандарта А-3 привела к увеличению ее массы почти на 5 т (ТТХ - см. приложение 3).

Плавающая колесная (8х8) БРМ “Лукс“ вооружена 20-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом. Передвигается со скоростью до 90 км/ч. Броня БРМ “Лукс“ не пробивается 20-мм снарядами.

На вооружении бронетанковых войск могут находиться танки “Леопард“ различных модификаций (“Леопард-1“, -1А1, -1А2, -1А3, -1А4, -1А5 и “Леопард-2“).

Танк “Леопард-2“ имеет классическую компоновку с расположением двигателя в кормовой части корпуса. Башня и корпус сварные. Верхний лобовой лист корпуса имеет большой угол наклона, что обеспечивает защиту, особенно от кумулятивных снарядов. Для всех членов экипажа установлены перископические приборы наблюдения. Танк имеет многослойное бронирование корпуса и башни. Газотурбинный двигатель мощностью 1500 л.с. Пушка гладкоствольная калибра 120 мм. Дополнительное вооружение - два 7,62-мм пулемета, один из которых спарен с пушкой. На танке используется усовершенствованная система управления огнем и имеется система защиты от оружия массового поражения (ТТХ - см. приложение 4).

Армейская авиация СВ США и ФРГ является новым высокоэффективным родом войск. Насыщение сухопутных войск армейской авиацией резко повысило боевые, разведывательные возможности и тактическую подвижность соединений и частей.

На армейскую авиацию возложены следующие задачи:

нанесение ударов по силам и средствам противника и, прежде всего, поражение его бронетанковой техники и противотанковых средств;

огневая поддержка сухопутных войск;

ведение воздушной разведки;

высадка тактических воздушных десантов;

повышение тактической мобильности общевойсковых соединений, частей и подразделений;

корректирование огня полевой артиллерии;

обеспечение управления и связи, РЭБ, минирование, эвакуация раненых, поиск и спасение.

В последнее время на армейскую авиацию начинают возлагать новые задачи - борьбу с вертолетами и низколетящими самолетами и подавление войсковых средств ПВО.

Все силы и средства армейской авиации сведены в бригады, полки, батальоны и роты. Основу вооружения подразделений и частей составляют вертолеты различных типов и модификаций. По своему целевому предназначению вертолеты подразделяются на четыре основных класса:

боевые (ударные);

разведывательные;

многоцелевые;

транспортно-десантные.

Боевые (ударные) вертолеты несут на борту разнообразное вооружение и предназначены для борьбы с танками, другими бронированными машинами и оказания непосредственной (огневой) поддержки подразделениям СВ на поле боя. Основу парка боевых (ударных) вертолетов армейской авиации США составляют вертолеты АН-1 “Хью Кобра“ с ПТУР “Тоу“ и АН-64А “Апач“ с ПТУР “Хеллфайр“, а армейской авиации ФРГ - ВО-105Р с ПТУР “Хот“ (ТТХ - приложение 5).

Разведывательные вертолеты - это легкие вертолеты, предназначенные для ведения воздушной разведки, наблюдения за полем боя, обнаружения целей и выдачи данных целеуказания боевым вертолетам, наземным огневым средствам (полевой артиллерии) и общевойсковым командирам, обеспечения управления и связи. В последнее время они начинают оснащаться управляемыми ракетами класса “воздух-воздух“.

В настоящее время на вооружении СВ США состоят разведывательные вертолеты ОН-6А “Кейюс“, ОН-58А, С и Д “Кайова“, а в ФРГ - ВО-105М. Вертолеты ОН-58Д оснащены специальным разведывательным оборудованием и используются главным образом для ведения разведки и выдачи данных целеуказания в интересах артиллерийских средств и общевойсковых командиров.

Многоцелевые (общего назначения) вертолеты предназначены для обеспечения воздушной мобильности войск (высадки тактических воздушных десантов и их эвакуации и др.), а также поражения наземных целей. На вооружении армейской авиации США состоят многоцелевые вертолеты UН-1 “Ирокез“, UН-60А “Блэк Хок“, а в ФРГ - SА-318 С “Алуэтт-2“.

Транспортно-десантные (транспортные) вертолеты - это средние и тяжелые машины, используемые главным образом для транспортировки средств тылового обеспечения войск при ведении боевых действий. Они предназначаются для перевозки личного состава, оружия, боеприпасов, различного оборудования и других грузов (как в кабине, так и на наружной подвеске), могут применяться для высадки десантов. Этот класс вертолетов представляют: СН-54А и В “Скайкрейн“; СН-47 “Чинук“ модификаций А, В, С, Д: СН-53G; NH-90.

В особый класс выделяются вертолеты специального назначения, предназначенные для решения специфических задач с применением радиоэлектронного оборудования. К ним относятся вертолеты РЭБ типов ЕН-1Н и ЕН-60А.

УЧЕБНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ:

1. Изучить организацию, вооружение, боевые возможности и боевой порядок соединений и частей вооруженных сил США, Китая и объединенных вооруженных сил НАТО;

2. Воспитывать у студентов уверенности в необходимости знания организации соединений и частей вероятного противника.

ВРЕМЯ: 2 часа

МЕСТО: класс

МЕТОД: групповое занятие

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Иностранные армии (справочник), презентация, мультимедиа.

ЛИТЕРАТУРА: Иностранные армии.

РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ:

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ - 5 мин.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ - 75 мин.

Учебные вопросы:

1. Принципы построения военных систем связи США,

Китая и ОВС НАТО. - мин.

2. Способы организации радиосвязи в вооруженных силах США,

Китая и ОВС НАТО. - мин.

3. Организация связи в армейском корпусе и дивизии США. - мин.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 5 мин.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

· принимаю доклад дежурного по взводу, проверяю наличие, внешний вид и готовность студентов к занятию;

· проверяю осведомленность студентов в вопросах международного положения нашего государства;

· объявляю тему и учебные цель занятия, порядок его проведения.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Введение

Связь с использованием современных технических средств является материально-технической основой системы управления войсками и оружием.

Для организации каналов, линий и направлений связи в автоматизированных системах управления войсками и оружием (АСУВО) применяется техника связи и автоматизированных систем правления (АСУ). В состав техники связи и АСУ входят следующие группы техники:

Средства связи – это технические средства, осуществляющие передачу и (или) прием сообщений, обработку и (или) хранение информации в системах военной связи. В лексиконе военных связистов наряду с выражением ”средства связи” применяют такие термины, как ”комплекс средств связи” (КСС) и ”комплекс технических средств” (КТС).

Средства автоматизации – это технические устройства, предназначенные для сбора, обработки, хранения, отображения и документирования информации, а также для обмена данными в автоматизированной системе управления войсками и оружием.

Средства обеспечения связи и АСУ – средства, предназначенные для электроснабжения, технического обслуживания, механизации работ при их развертывании и эксплуатации.

Подвижные средства фельдъегерско-почтовой связи – транспортные средства (наземные, водные, воздушные), предназначенные для доставки секретных документов (приказов, боевых распоряжений и других документов) и почтовых отправлений (писем, посылок, переводов и периодической печати).

Сигнальные средства – это средства, предназначенные для подачи заранее установленных команд и сигналов. Сигнальные средства бывают звуковые и светотехнические. С их помощью передаются команды, донесения, сигналы вызова, переноса или прекращения огня, сигналы целеуказания, взаимного опознавания, обозначения своих войск, обеспечения взаимодействия частей и подразделений и оповещения. В качестве светотехнических средств используются: сигнальные ракеты, дымовые шашки, фонари, флажки, звуковых – сирены, свистки, гудки.

Средства радиоразведки – это технические средства, предназначенные для ведения радиоразведки.

Средства РЭБ и радиопротиводействия – это технические средства, предназначенные для ведения радиоэлектронной борьбы и радиопротиводействия системам управления и связи противника.

Учебный вопрос № 1 «Принципы построения военных систем связи

США, Китая и ОВС НАТО».

Военные системы спутниковой связи

Особенности, систем

Системы спутниковой связи в интересах вооруженных сил в капиталистических государствах, прежде всего в США, начали разрабатываться в 60-х годах. К настоящему времени накоплен значительный опыт эксплуатации ССС и сложились определенные взгляды на их использование в целях управления вооруженными силами.

Основные преимущества таких систем:

оперативное развертывание и обеспечение связи через моря, пустыни, горы, территории, занятые противником;

малая зависимость связи от времени года, суток, атмосферных помех, ядерных взрывов

(особенно в диапазонах СМВ и ММВ);

оперативность восстановления связи на основных направлениях при поражении наземной сети связи на ТВД;

возможность иметь малогабаритные станции для обеспечения связи практически на любые расстояния, уменьшение численности личного состава и др.

Серьезный недостаток ССС - возможность физического уничтожения спутников, организация преднамеренных помех и недостаточная скрытность передач.

По мнению американских специалистов, ССС по своим тактико-экономическим возможностям являются основным средством стратегической связи в единой автоматизированной системе управления войсками. Так же положительно был решен вопрос и о применении ССС в тактическом звене и управлении ядерными силами.

Специализированные военные ССС строятся, как правило, на единых спутниках для ВВС, ВМС и СВ и разработке «своего» парка ЗС. Основные требования к военным ССС:

управление войсками и оружием в любой точке земного шара, в том числе и районах, занятых противником;

обеспечение высокой живучести спутников на орбите и помехозащищенности каналов связи при воздействии средств радиоэлектронной борьбы;

допуск неэффективного использования полос частот и пропускной способности ретрансляторов в интересах выполнения требований по устойчивости связи и управления;

обеспечение многостанционного доступа большого числа мобильных ЗС (в том числе самолетных и корабельных) с относительно малой канальностью в условиях воздействия преднамеренных помех;

обеспечение скрытности передачи информации и защиты системы от дезорганизации ее работы со стороны противника и др.

По мере развития и совершенствования военных ССС взгляды, в частности, на эффективность использования ресурса полос частот, пропускной способности, экономической эффективности этих систем пересматривались в сторону ужесточения.

В настоящее время вооруженные силы капиталистических государств широко используют на правах аренды коммерческие ССС, а некоторые страны, например Франция, создают системы коммерческого и военного назначения, размещая ретрансляторы на одних и тех же спутниках.

Вооруженные силы США, НАТО, Англии, Франции, Италии помимо аренды каналов коммерческих ССС создали, совершенствуют и разрабатывают новые специализированные ССС вооруженных сил: NATO, DSCS, Flitsatcom, Leasat, Afsatcom, Milstar, Sicral, Scynet и др.

Система спутниковой связи NATO (НАТО)

Система предназначена для управления вооруженными силами НАТО стран Западной Европы и значительной части района Атлантического океана и обеспечивает связь высшего военного руководства блока НАТО с командованием объединенных и национальных вооруженных сил стран НАТО.

Работы по созданию ССС НАТО начались в 1966 г. Первый спутник запущен в 1970 г. Система сопрягается с военными ССС Великобритании и США. На 1986 г. в систему входили спутники третьего поколения NATO-3, 21 стационарная и несколько подвижных ЗС, два центра управления - основной и резервный. Стационарные станции установлены в странах НАТО, мобильные используются для обслуживания командования НАТО при их перемещении со стационарных пунктов управления.

Спутники NATO-3 разрабатывались фирмой Ford Aerospace Communications Corpor

запуск спутника NATO-3Д осуществлен в 1984 г.

Система работает в режимах цифровой передачи информации с временным уплотнением каналов.

Используется четырехпозиционная фазовая модуляция, многостанционный доступ ЧРК.

Пропускная способность около 682 ТФ (32 кбит/с), 400 ТТ каналов и около 200 среднескоростных каналов передачи данных. Система работает в диапазоне 8/7 ГГц.

Управление ССС NATO-3 осуществляется специальной подсистемой, обеспечивающей централизованное управление:

общей излучаемой мощностью ЗС;

излучаемой мощностью и скоростью передачи несущей;

числом каналов, организованных на одной несущей.

Подсистема управления автоматически принимает информацию управления от каждой ЗС, сравнивает ее с базой данных, хранящихся в ЭВМ, и формирует соответствующие команды управления.

Оба центра управления через каждые 2 с получают от всех станций и спутников данные о состоянии аппаратуры и о работе линий связи. С таким же интервалом эти центры передают команды управления мощностью несущих и конфигураций трафика в сети ЗС. Автоматизированная система управления позволяет существенно повышать эффективность системы связи.

Ведутся работы по совершенствованию системы третьего поколения. Усовершенствованная система NATO-4 будет иметь пропускную способность до 4000 ТФ каналов и более высокие энергетические потенциалы радиолиний.

Земные станции помимо приемопередающей аппаратуры содержат многофункциональную систему автоматизированного управления и контроля. Эта система собирает информацию о состоянии аппаратуры, каналов связи, излучаемой и принимаемой мощности сигналов, обрабатывает ее, выдает на рабочее место оператора и обменивается управляющей информацией с центрами управления системой. В запоминающем устройстве ЗС хранится несколько вариантов схем организации связи, которые используются в зависимости, от оперативной обстановки. Станции работают в цифровом режиме.

В парк стационарных ЗС входят как модернизированные ранее разработанные, так и новые станции.

Диаметры антенн этих станций соответственно 12,8 и 14,2; мощность передатчика 5 кВт;

ЭИИМ 94...95 дБВт, добротность приемной системы 34 дБ/К.

Мобильные станции имеют антенны диаметром 6,4м, ЭИИМ - 86...88 дБВт, добротность приемной системы 27 дБ/К.

Стволы с полосой пропускания 17 и 85 МГц используются в европейской зоне; ствол с полосой 50 МГц используется во всей зоне обслуживания.

Система спутниковой связи DSCS (США)

Спутниковая система DSCS является основной системой глобальной связи МО США и отдельных правительственных учреждений. Основной задачей системы DSCS является предоставление телефонных и других каналов для военных и правительственных операций США за их пределами.

Она обеспечивает надежную связь для стационарных баз, а также мобильных абонентов

стратегического и тактического звеньев управления. В целом ССС DSCS отвечает потребности в связи глобальной системы оперативного управления ВС США, военно-политического руководства, наземных мобильных сил, системы дипломатической связи, системы связи МО страны и союзников.

Абоненты системы DSCS имеют приоритет:

президент и военно-политическое руководство; комитет начальников штабов; объединенное и специальное командование; другие управления МО, а также страны НАТО.

Система DSCS создавалась и модернизируется в интересах трех родов войск и правительственных учреждений. Управление связи МО США отвечает за общее управление программой и принципами построения системы.

В системе к 1986 г. было около 400 ЗС. Наибольшее их число используется в тактическом звене и связано с программой мобильных наземных сил, где СВ, ВВС и корпус морской пехоты могут использовать до 200 ЗС.

В системе DSCS-2 было изготовлено 16 спутников, два из которых запущены на ГСО совместно со спутниками DSCS-3. Система содержит на орбите четыре рабочих спутника и до трех резервных.

Многостанционный доступ в системе DSCS-2 с ЧРК и КРК, в DSCS-3 ЧРК, КРК и ВРК.

Система DSCS-3 является определяющей ССС МО в 80-х и начала 90-х годов. Она полностью переводится на цифровые каналы со скоростью 2,4; 4,8; 16; 32 и 48 бит/с. Основной рабочий диапазон частот 8/7 ГГц.

На ИСЗ дополнительно размещен ствол ДЦВ диапазона 0,4/0,2 ГГц в интересах системы Afsatcom. Обсуждаются вопросы возможности и целесообразности развития системы в диапазоне 7... 14 ГГц. По мнению специалистов США, это позволит существенно повысить помехозащищенность каналов связи системы, а при необходимости и использовать спутники коммерческих систем в диапазоне 14/11 ГГц.

Земные станции в зависимости от диаметра антенны делятся на: большие (18,3), средние (12,2 м) и малые (6,1 м), а по назначению на станции стратегического и тактического звеньев управления.

Для повышения помехозащиты каналов в системе используются методы псевдошумовой модуляции, аппаратура помехозащиты AN/USC-28 со случайным законом перестройки частоты (ППРЧ). Уровень помехозащиты до 28 дБ при скорости передачи информации в канале 2,4 кбит/с.

При работе на несколько направлений узловыми ЗС стратегического звена обеспечивается одновременная передача до 9 и прием до 15 отдельных несущих частот (ЗС AN/FSC-78, AN/GSC- 39, AN/TSC-85), а тактического звена -по нескольким направлениям ЗС AN/TSC-85A обеспечивает одновременную связь с четырьмя станциями AN/TSC-93A.

Корабельными станциями диапазона сантиметровых волн ССС DSCS являются станции AN/WSC-2 и AN/WSC-6.

В состав станции AN/WSC-2 входит модем OM-55/WSC-2, обеспечивающий работу в режимах МДВРК или МДКРК. Станция AN/WSC-2 имеет две модификации и предназначена для использования на крупных (с антенной диаметром 2,4 м) и малых (с антенной диаметром 1,2 м) надводных кораблях. Добротность приемных систем станций 17 и 12 дБ/К,. а ЭИИМ - 76 и 6.8 дБВт соответственно. Число телефонных и телеграфных каналов по шесть для станций с антенной диаметром 2,4 и по три для станций с антенной диаметром 1,2 м. Станция не получила широкого распространения из-за больших габаритных характеристик.

Более совершенной станцией является станция AN/WSC-6 с антенной диаметром 1,2 м, добротностью приемной системы 11 дБ/К и ЭИИМ 75 дБВт.

Станция предназначена для работы в системах как DSCS-2, так и DSCS-3. Масса станции в упаковке 635 кг, ее модем обеспечивает работу в условиях помех и нарушения среды распространения.

На спутнике DSCS-2 коммутация стволов с бортовыми антеннами позволяет обеспечивать зоны связи: глобальный охват - глобальный охват, глобальный охват-локальный и зональный охваты, локальный и зональный охваты- глобальный охват; локальный и зональный охваты - локальный и зональный охват.

Максимальная скорость перемещения спутника на орбите 15° в сутки. Спутник стабилизируется вращением.

Точки стояния спутников на ГСС: 12 и 135° з. д., 60 и 175° в. д.

На спутнике DSCS-3 коммутация антенн по стволам ретранслятора позволяет одновременно осуществлять глобальный прием по одним и тем же стволам с концентрацией информации в отдельной зоне с передачей через антенну с высоким коэффициентом усиления. Возможность коммутации стволов на МЛА, антенну с глобальной диаграммой направленности или на параболическую антенну с высоким коэффициентом усиления является одной из важнейших характеристик оперативной гибкости организации связи через спутник DSCS-3. Многолучевые антенны полностью позволяют формировать зоны связи практически любой конфигурации, а на приеме обеспечивать «нуль» диаграммы направленности на источник помех. Стабилизация спутника - трехосная.

Точки стояния спутников на ГСО: 12, 42,5, 52,5 и 135° з.д., 60 и 175° в. д.

Система спутниковой связи Flitsatcom (США)

Система предназначена для обслуживания военно-морских сил. Однако ее спутники используются в интересах военно-воздушных сил и сухопутных войск, а также президентской связи. Система обеспечивает связь в районах от 70° ю. ш. до 70° с. ш.

Спутниковая связь Flitsatcom в интересах ВМС обеспечивает: передачу сигналов оповещения (на одной поднесущей уплотнено во времени 15 каналов по 75 бит/с в групповую скорость 1200 бит/с. Сигнал оповещения от береговой станции (AN/FSC-79) передается на спутник, где преобразуется, и на участке спутник - Земля передается в диапазоне ДЦВ. На спутнике имеется два канала передачи сигналов оповещения - основной и резервный. Прием сигналов оповещения на Земле обеспечивается на приемную станцию AN/SSR-1; телефонную связь вместо сигналов оповещения по второму каналу:

передачу общеабонентской цифровой информации и автоматизированную связь.

В зоне связи одного спутника обычно развертываются две сети. Выделяются на спутнике два канала. Скорость передачи информации 2400 бит/с; передачу данных и телефонных сообщений на подводные лодки (ПЛ). На ПЛ используются станции AN/WSC-3(V). Скорость передачи информации 2400 бит/с.

На каждом спутнике для обмена информацией выделяется один канал. В зоне связи спутник может работать до 60 абонентов; передачу информации при боевых действиях против подводных лодок. В качестве станций берегового и воздушного (на самолетах) базирования используется станция AN/ARC-143B. В сети может работать до 60 абонентов; обмен тактической информацией сети, в которой работают центры управления ВМС, с центрами управления сил специального назначения; передачу тактической разведовательной информации, в том числе засекреченной телефонной информации на участках корабль - корабль, корабль - берег и берег - корабль. Обработка информации в канале производится на ЭВМ. В сети работают береговые станции AN/WSC-5(V) и абонентские AN/WSC-3(V). Скорость передачи информации 2400 бит/с. Используются два канала на каждом спутнике.

Система имеет следующие характеристики: обслуживание абонентов-4 симплексных входных/выходных канала; число приоритетов - 5; скорости передачи информации-75; 300 и 600 бит/с; 1,2; 2,4 и 4,8 кбит/с; скорости передачи пакетов в линии - 2,4; 9,6; 19,2 и 32 кбит/с; контроль по служебной линии от главной станции к абонентской, от абонентской станции к главной - 75 бит/с на входе/выходе; эффективность системы МДВРК - 80%; вероятность появления битовых ошибок при отношении сигнал/шум, равном 9,2 дБ,-13% при вероятности ошибки на бит информации-10-5; число абонентов и спутниковых каналов-18; два служебных канала; число выбираемых форматов кадров -514 (минимально).

Совершенствование системы Flitsatcom проводится в направлении внедрения МДВРК и распределения каналов между абонентами по их запросам. Процедура применения многостанционного доступа с распределением ресурса системы по запросам аналогична применению телефона, поскольку единственными действиями со стороны оператора, необходимыми для получения канала, являются набор адреса и приоритета; выделение ресурсов идет через главные станции в системе.

Система многостанционного доступа с распределением ресурсов по запросу дает возможность так использовать отдельные каналы спутника, что канал, обслуживающий в настоящее время одну функциональную сеть, сможет обслужить несколько функциональных сетей. Каждый абонент пользуется каналом в соответствии с распределением интервалов времени, выделенном ему главной станцией контроля и управления сетью.

Абонентским комплектом, обеспечивающим режим работы МДВРК с распределением каналов по запросам, дается доступ к спутнику на основе приоритетов при сохранении качества обслуживания. Всем абонентам могут предоставляться каналы шириной 5, 25 и 500 кГц в зависимости от того, какой канал наиболее полно отвечает их требованиям. Абонентам обеспечивается практически немедленный доступ к спутнику и большие возможности по вариантам установления связи. Число станций в системе в интересах ВМС около 600.

Основные параметры спутников Flitsatcom следующие:

Год запуска первого спутника................... 1978

Точки стояния на ГСО, град..................... 100 и 23 з. д., 71,5 и 172 в. д.

Диаметр спутника, м.................................. 2,4

Масса спутника на орбите, кг.................... 912

Ракетоноситель........................................... «Атлас - Кентавр»

Мощность СЭП, Вт.................................... 1200

Время активного существования, лет....... 10

Диапазон, ГГц............................................. 8/-; 0,4/0,2

(прием- 290... 320 МГц, передача - 240…270 МГц)

Число каналов.......................... . ...... . ........... 23

Выходная мощность ствола, Вт................ 40, 10

ЭИИМ ствола, дБВт..................................26 - для восьми каналов по 25 кГц;

28 - для двух каналов по 25 кГц;

27 - для канала 500 кГц,

16,5 - для 12 каналов по 5 кГц

Добротность приемной системы, дБ/К.... -16 - СМВ, -18 - ДЦВ

Коэффициент усиления антенны, дБ:

на прием.............. . ................................16- СМВ (рупор); 12,6 - ДЦВ (18 -витковая спираль)

на передачу............................... ............. 17 (диаметр антенны 4,9 м)

Поляризация............................................... круговая

На спутниках Flitsatcom VII и VIII дополнительно устанавливается ствол 44/20 ГГц.

Станции диапазона ДЦВ имеют режим работы в зоне прямой видимости, минуя спутник. В стационарных условиях эти станции используют антенны с усилением 18 дБ.

Для семейства спутников Flitsatcom (Flitsatcom -А, В, С) администрацией США заявлены на координацию следующие точки на ГСО: 15, 23, 70, 100, 105,145, 177° з. д. и 28, 70, 72, 75, 77 и 172° в. д.

Спутники Flitsatcom, на борту которых установлены стволы диапазона ММВ (Flitsatcom-В, С), в наземных сетях используют станции, размещаемые на кораблях, самолетах, автомобилях и в стационарном варианте. Рабочий диапазон на участке Земля - спутник 43,5...45,5 ГГц, а на участке спутник-Земля 20,2...21,2 ГГц.

Запуск первого спутника Flitsatcom В(VII) осуществлен в 1986 г.

Стационарные, подвижные и корабельные станции имеют антенны диаметром 0,6 м и добротность приемных систем соответственно 9 и 10 дБ/К. Станции, размещаемые на самолетах, имеют антенны диаметром 0,5 м и добротность приемной системы 8 дБ/К. Спектральная плотность мощности ЗС-36 Вт/Гц. Эти же станции используются в системе Milstar.

Станции КА диапазона ММВ имеют следующие характеристики: зона обслуживания глобальная; максимальный коэффициент усиления глобальной антенны 18 дБ, остронаправленной (приемной) антенны 34 дБ, точка «прицеливания» остронаправленной бортовой антенны изменяется по псевдослучайному закону по 37 зонам, поляризация круговая; мощность передатчика ствола ретранслятора около 20 Вт; спектральная плотность мощности излучения РТР оценивается 47 Вт/Гц.

Система спутниковой связи Leasat (США)

Коммерческая система, арендуемая МО США, используется в интересах ВМС, морской пехоты, ВВС и СВ. Система включает четыре рабочих и один резервный спутник и средства управления. Для координации всех операций со спутниками система управления связана с космическим оперативным центром управления ВМС в Далгрене, штат Вирджиния.

Предполагается, что система Leasat должна заменить спутники Flitsatcom после прекращения их эксплуатации.

Комплекс ЗС, используемых в системе, тот же, что и в системе Flitsatcom. Четыре спутника были выведены на ГСО в 1984 и 1985 гг. Основные параметры спутников системы Leasat следующие:

Год запуска первого спутника...................1984

Диаметр, м................................................. ..4,26

Высота, м................................................. ....6,17

Масса на орбите, кг....................................1315

Ракетоноситель.................................... ........«Шаттл»

Мощность СЭП, Вт....................................1240

Время активного существования, лет....... 7

Диапазон частот, ГГц.................................7,25...7,5; 7,975...8,025; 0,4...0,2

Число каналов.............................................6 по 25 кГц; 5 по 5 кГц; 1 по 500 кГц;1 по 25 кГц, цирк, канал

ЭИИМ, дБВт...............................................26 для каналов с полосой 25 кГц; 16,5 для каналов с полосой 5 кГц; 28 для каналов 500 кГц

Добротность приемной системы, дБ/К.... -18; -20

Коэффициент усиления антенны, дБ......... 16 - СМВ; 12....14 - ДЦВ

Поляризация................................................ Круговая

Сигналы оповещения на участке Земля - КА передаются в диапазоне СМВ, а на участке КА- Земля-в ДЦВ.

Система спутниковой связи Afsatcom (США)

Система спутниковой связи ВВС США Afsatcom предназначена для обеспечения управления в интересах военно-политического руководства, комитета начальников

штабов, главнокомандующих, командования ядерных сил и ряда приоритетных бонентов.

Разработка системы начата в 1973 г., эксплуатация в войсках с 1978-1979 гг. Система

позволяет осуществлять управление стратегическими силами в обычных и чрезвычайных

условиях. Станции системы устанавливаются на наземных и воздушных командных пунктах (КП) Стратегического Авиационного Командования (САК), центрах управления ракетами, самолетах.

Система не имеет самостоятельных спутников. Ее ретрансляторы размещены на спутниках Flitsatcom, SDS, Leasat, DSCS-3 и ряде спутников различного назначения в качестве «попутной» нагрузки.

Ретранслятор представляет собой 12-канальный блок с шириной полосы канала 5 кГц. Диапазон рабочих частот 225...400 МГц. Спутники системы SDS имеют орбиту, аналогичную орбите спутника СССР «Молния», и обеспечивают управление стратегическими силами прежде всего в полярных широтах.

Первые два спутника системы SDS были выведены в 1976 г.

Помимо 12 каналов РТР спутника SDS в интересах системы Afsatcom организует двусторонний телеграфный канал (75 бит/с). Линии связи имеют защиту от помех, обеспечиваемую использованием ППРЧ. Широкополосные каналы в стволах ретрансляторов Flitsatcom и Leasat могут обеспечивать одновременную телеграфную работу (75 бит/с) 14 абонентам. Канал при необходимости может освобождаться от работы этих абонентов и использоваться по приоритету в качестве цифрового вокодерного канала для прямой связи президента.

Приемопередатчик AN /ARC-171 является единым для всего семейства ДЦВ ЗС системы Afsatcom.

В состав станции, кроме приемопередатчика, входят модем и блок управления каналом спутника. Его габаритные размеры 95 х 146 х 165, масса 1,7 кг.

Станция AN/ASC-21 обеспечивает одновременную работу по пяти каналам, из которых два дуплексных работают в полосе спутниковых каналов 500 кГц, один дуплексный - в полосе спутникового канала 5 кГц и два полудуплексных канала--также в полосе 5 кГц. Передатчики (пять) с выходной мощностью 100 Вт (ЗС AN/ARC-171) поочередно могут подключаться к усилителям с выходной мощностью 1000 Вт. Антенны станции (две передающие и одна приемопередающая) выполнены в виде плоских фазированных решеток и установлены в верхней части фюзеляжа под собственными обтекателями.

Станция AN/USC-39 обеспечивает передачу данных или ТГ канала со скоростью 75 бит/с, а при укомплектовании специальными модемами может обеспечить передачу данных или телефонную связь по одному каналу до 2400 бит/с.

В качестве приемопередатчика используется приемопередатчик станции AN/ARC-171. Станция применяется и другими видами ВС США.

В системе Afsatcom используются также самолетные станции AN/ASC-28 и AN/ASC-30 диапазонов СМВ и ММВ.

Станция AN/GCS-43, кроме ВВС, используется другими видами ВС США. В состав станции входят два дуплексных приемопередатчика, модем, печатающее устройство от телетайпа, блок слежения антенны, антенная система со сканируемой антенной (антенна имеет высокий коэффициент усиления) и элементы управления.

Станция AN/GSC-44 содержит приемопередатчик, модем, обеспечивающий один канал на передачу и три на прием, два телетайпа (печатающие устройства), работающих только на прием, антенную систему и элементы управления. Используется войсками, действующими по единому оперативному плану.

Станция AN/TSC-88 является подвижной станцией и используется в качестве станции управления спутником. Станция используется также войсками, действующими по единому оперативному плану. Обеспечивает связь по пяти каналам.

Дальнейшее расширение задач системы Afsatcom и совершенствование методов передачи и приема информации планируется проводить в системе Milstar. В настоящее время число станций в системе Afsatcom более 1000.

Система спутниковой связи Milstar (США)

Система спутниковой связи Milstar (Military Strategic Tactical and Ralay) создается как единая система спутниковой связи вооруженных сил США, обеспечивающая управление, сбор донесений и связь в экстремальных условиях военного времени. При ее создании проведена разработка элементов, обеспечивающих функционирование системы в условиях воздействия ядерного оружия. Спутники имеют защиту от нападения в космосе, от радиации в условиях ядерной войны и лазерного излучения, длительный срок автономного функционирования, высокий уровень защиты от помех.

Система предназначена для обслуживания ядерных сил стратегического звена и решения задач управления и связи в тактическом звене и представляет собой часть программы модернизации стратегических сил МО США с целью гарантированного предоставления минимальных жизненноважных средств связи в период кризиса.

Ожидается, что космический сегмент системы будет включать восемь спутников, из которых четыре будут размещаться на ГСО и четыре на круговых наклонных орбитах, обеспечивающих связь в северных широтах. На координацию в предварительной публикации МКРЧ для сетей системы Milstar заявлено семь точек на ГСО. Спутники будут иметь возможность обмена между собой информационными потоками по межспутниковым каналам связи. В 1983 г. военным ведомством представлен контракт на сумму 1,05 млрд дол. на разработку в течение 5 лет спутников Milstar.

В системе использованы диапазоны ММВ и ДЦВ. Дециметровый диапазон и методы передачи информации в нем выбираются такими же, как в системах Flitsatcom и Afsatcom. Межспутниковую связь предполагается осуществлять в диапазоне 60 ГГц, а связь на линиях Земля-спутник и спутник - Земля соответственно на частотах: 43,5...45,5 ГГц и 20,2...21,2 ГГц. Планируется полная обработка сигналов в бортовом ретрансляторе и их динамическая коммутация, в том числе между ретрансляторами диапазонов ММВ и ДЦВ.

Метод многостанционного доступа на участке Земля -спутник-МДЧРК, на участке спутник - Земля-МДВРК. В системе предусматривается работа по принципу незакрепленных каналов. Скорость передачи информации в каналах 75 и 2400 бит/с. Число абонентских сетей, обеспечиваемое одним спутником в диапазоне ММВ - 50... 100. Метод помехозащиты - ППРЧ и пространственная селекция бортовых антенн и антенн ЗС. На борту спутника в диапазоне ММВ предполагается иметь на прием и передачу антенные решетки с возможностью обнуления ДН приемной антенны в направлении на помеху. Передающая антенна будет характеризоваться быстрой коммутацией лучей, пространственным сложением и концентрацией мощности на линии спутник - Земля. Помимо МЛА будут использоваться отдельные остронаправленные и широкоугольные («глобальные») антенны. На этом участке радиолинии планируется применить двукратную ФМ.

Процессор спутника (контроллер ресурсов) обеспечит управление его ресурса пропускной способности спутника, маршрутизации потоков информации от абонентов, управление этими потоками, в том числе по межспутниковым каналам, ответы на запросы приоритетных абонентов, доступ в сети и др. Это позволит системе функционировать в условиях поражения центров управления наземного базирования. Процессор способен изменить структуру сетей связи в зависимости от изменения требований абонентов и условий эксплуатации, контролировать доступ в систему, автоматический поиск абонентов (путем сканирования узким лучом по земной поверхности). В системе предусматривается возможность включения резервных спутников через рабочие, осуществление маневров спутников на орбите с целью ухода их от противокосмических средств поражения. Система Milstar создается с децентрализованным управлением, что повысит ее живучесть в чрезвычайных условиях.

Земной комплекс включает стационарные, мобильные, самолетные станции и станции надводных кораблей (ПК) и подводных лодок.

Спутники системы начнут функционировать в начале 90-х гг. В системе будет работать до 4000 станций.

Станции диапазонов ММВ и ДЦВ системы Milstar аналогичны станциям систем DSCS (AN/ASC-28 и AN/ASC-30) Flitsatcom и Afsatcom. Заключен контакт на разработку и изготовление станций диапазона ММВ, которые могут быть установлены на самолетах В-52, В-18, Е-ЗА, Е-4, а также на бомбардировщиках.

Стационарные и мобильные станции диапазона ММВ предполагается использовать в сухопутных войсках, широкое применение найдет одноканальная мобильная станция тактического звена управления SCOTT. Станция имеет два варианта построения: первый размещается в цилиндрическом выносном контейнере и по волоконно-оптическому кабелю управляется из автомобиля, антенна, имеет диаметр 0,6 м, мощность передатчика 20 Вт; второй вариант -станция размещается в контейнере S-250, который установлен на автомобиле или другом транспортном средстве, антенна устанавливается на выносной треноге, генератор (первичный источник питания) перевозится на одноосном прицепе. Планируется, что СВ приобретут до 2000 ЗС SCOTT, а ВМС-около 400.

Параметры спутника системы Milstar и ретранслятора следующие:

Срок запуска первого спутника....................... Начало 90-х гг.

Масса спутника на орбите, кг.................... до 2200 (экспериментальные),

До 3600 (рабочие)

Заявленные точки стояния спутника на ГСО, град:

з.д............................................... ....................... 30, 68, 95, 120

в.д............................................... ....................... 15, 35, 150

Время активного существования, лет........ 10

Диапазон частот, ГГц....................................... 0,4/0,2; 44/20; 60/-

Число каналов (сетей) ....................................... 50...100 ММВ; 4...10

Коэффициент усиления..................................... 10 ДЦВ; 17 ММВ (глобальная зона);

31 ММВ-МЛА;

39 ММВ-одиночная остронаправленная антенна

Температура шума приемных систем, К.........................................1000 ДЦВ; 1560 ММВ

Коэффициент усиления

передающих антенн, дБ...................................15 ДЦВ, 0 = 31°; 17 ММВ

(глобальная зона), 0 = 23°; 31 ММВ-МЛА,0 = 3,6°; 39 ММВ - одиночная остронаправленная антенна, 0=1,1°

Поляризация.................................................. ..... Круговая

Примечания: 1. Частоты на участке Земля-спутник-292,825..311,175; 316,587...317,318 МГц.

2.Частоты на участке спутник - Земля - 243,588...244,217 МГц; 248,840...259,560 МГц;

260,340...260,860 МГц; 261,440...262,560 МГц; 263,540...264,060 МГц; 265,225...269,975 МГц.

3. Рассматривается возможность и целесообразность использования в системе диапазона 8/7 ГГц.

Учебный вопрос № 2 «Способы организации радиосвязи в вооруженных силах

США, Китая и ОВС НАТО».

СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ РАДИОСРЕДСТВАМИ

Способами организации радиосвязи являются: радионаправление и радиосеть.

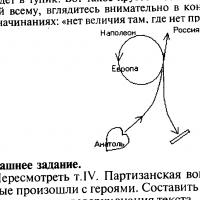

Радионаправление – способ организации радиосвязи между двумя пунктами управления (командирами, штабами) (Рис.4.).

Рис. 4. Радионаправление.

К достоинствам данного способа организации радиосвязи можно отнести быстроту и простоту установления связи; увеличение скорости передачи сообщений при обмене информацией; повышение разведзащищенности от средств разведки противника, увеличение дальности связи при использовании направленных антенн.

Основным недостатком данного способа является повышенный расход средств радиосвязи на пункте управления, от которого организуется радиосвязь. Данный способ организации радиосвязи на практике используется для передачи большого количества сообщений на особо важных информационных направлениях.

Радиосеть – способ организации радиосвязи между тремя и более пунктами управления (командирами, штабами) (Рис 5.).

По сравнению с радионаправлением она обладает меньшей устойчивостью, пропускной способностью и разведзащищенностью. В то же время радиосеть обеспечивает возможность циркулярной передачи и поддержания связи между всеми корреспондентами сети с наименьшим расходом сил и средств.

Рис.5. Радиосеть

На практике связь по радиосети, как правило, организуется:

Для передачи сигналов, команд, сигналов оповещения большому числу корреспондентов;

Для обмена информацией с менее важными корреспондентами при небольшом ее объеме и невысоких требованиях по своевременности передачи;

При недостатке радиосредств или для повышения устойчивости в дополнение к радионаправлениям.

В наиболее важных радиосетях количество корреспондентов ограничивается числом не более 4 – 6.

Также как и радионаправления, радиосети могут быть: постоянно действующими, дежурными, резервными и скрытыми.

Постоянно действующими называются такие радиосети (радионаправления), в которых работа радиостанций на передачу осуществляется без ограничений.

Дежурными называются такие радиосети (радионаправления), в которых на старшем пункте управления осуществляется немедленный прием сообщений от подчиненных подразделений и частей.

Резервными называются такие радиосети (радионаправления), работа в которых открывается по дополнительной команде при невозможности обмена сообщениями в основных радиосетях (радионаправлениях).

Скрытые радиосети (радионаправления) организуются для связи с наиболее важными корреспондентами и используются для передачи наиболее важных и срочных приказов, донесений, команд и сигналов. Работа на передачу в скрытых радиосетях открывается только с разрешения начальника связи старшего штаба. При открытии работы в скрытых радиосетях запросы о слышимости не производятся, а передача ведется короткими радиограммами и сигналами без предварительного вызова и получения подтверждения на прием.

В зависимости от назначения, а также от наличия сил, средств и частот связь в радиосети может обеспечиваться: на одной частоте; на двух частотах; на частотах передатчиков; на частотах дежурного приема; на одной вызывной и нескольких рабочих частотах; абонентская радиосеть. Способ назначения рабочих частот существенно влияет на характер работы радиолинии и ее возможности.

Одна частота приема и передачи назначается для радиосетей (радионаправлений), в которых необходима максимальная простота и оперативность связи (Рис.6.).

Рис. 6. Радиосеть на одной частоте приема и передачи.

При назначении на радиосеть двух частот одна из них закрепляется за передатчиком главной станции, другая – за передатчиками корреспондентов (Рис.7.). Такой способ организации радиосвязи может обеспечиваться только при наличии у главной радиостанции и корреспондентов отдельного передатчика и приемника. В такой сети осуществляется дуплексная работа и, следовательно, повышается скрытность, помехоустойчивость и пропускная способность.

Рис. 7. Радиосеть на двух частотах.

Радиосеть на частотах передатчиков применяется для двухсторонней связи одновременно между всеми или несколькими радиостанциями сети без перестройки передатчиков и приемников, а также для обеспечения циркулярных передач любой радиостанцией сети всем остальным (Рис.8). В такой радиосети каждая радиостанция ведет передачу на частоте своего передатчика, а прием – на частоте передатчиков корреспондентов.

Рис. 8. Радиосеть на частотах передатчиков.

Разновидностью радиосети на частотах передатчиков является так называемая комбинированная радиосеть (Рис.9.). В комбинированной радиосети обеспечивается двухсторонняя связь корреспондентов только с главной радиостанцией сети. Все станции сети имеют возможность вести непрерывную передачу: корреспонденты сети – для главной станции, а главная станция – любому из корреспондентов.

Рис.9. Комбинированная радиосеть

Способ назначения частот дежурного приема каждой радиостанции радиосети применяется для обеспечения связи между корреспондентами при кратковременном обмене и при невозможности назначить на сеть оптимальные частоты для связи между всеми корреспондентами (Рис. 10.).

Рис.10. Радиосеть на частотах дежурного приема

Одна вызывная и несколько рабочих частот назначаются для радиосетей, в которых между корреспондентами осуществляется длительный обмен сообщениями. В такой радиосети, на вызывной частоте производится только вызов и передача коротких команд (сигналов) боевого управления. Для ведения длительного радиообмена на вызывной частоте главная радиостанция передает корреспонденту вызов и сигнал о переходе на одну из рабочих частот. На этой частоте осуществляется обмен сообщениями. При использовании радиостанций, оборудованных специальными устройствами частотной адаптации, радиосвязь между ними может быть организована по абонентской радиосети.

При ограниченных количествах радиосредств, радиочастот и времени на разработку радио данных, радиосвязь может обеспечиваться методом вхождения радиостанции в действующие радиосети.

Для обеспечения вхождения радиостанции старшего командира (штаба) в радиосети подчиненных командиров (штабов) старшему командиру (штабу) постоянно действующий позывной. При этом позывные командующих (командиров) должны знать на память связисты всех радиосетей подчиненных подразделений и частей.

В современном общевойсковом бою важное место занимает организация взаимодействия и, следовательно, организация и обеспечение радиосвязи взаимодействия.

Радиосвязь взаимодействия организуется тремя способами:

1.Организацией специальных радиосетей взаимодействия;

2.Путем взаимного вхождения радиостанций в другие радиосети;

3.Через оперативные группы, прибывающие со своими средствами радиосвязи на узлы связи пунктов управления взаимодействующих частей и подразделений.

Для обеспечения скрытности пунктов управления и создания благоприятной электромагнитной обстановки на узлах связи устанавливается строгая очередность ввода в действие радиосетей и радионаправлений и режимы работы радиосредств.

Для радиолиний (радиосредств) вводятся три степени готовности.

К радиолиниям ПЕРВОЙ степени готовности относятся постоянно действующие радиосети и радионаправления.

Радиолинии ВТОРОЙ степени готовности вводятся в действие при нарушении (ухудшении) связи, обеспечиваемой другими средствами.

Радиолинии ТРЕТЬЕЙ степени готовности используются в отдельные периоды боя при планируемых изменениях тактической обстановки.

Решением командира (штаба) соединения (объединения) могут устанавливаться режимы работы радиосредств:

1.Работа радиостанций на передачу без ограничений;

2.Разрешение работы на передачу радиостанций только в отдельных радиосетях (радионаправлениях);

3.Полное запрещение работы радиостанций на передачу.

Учебный вопрос № 3 «Организация связи в армейском корпусе и дивизии США».

2.2. Способы организации связи радиорелейными средствами

Радиорелейная связь может быть организована: по направлению, по сети и по оси.

Применение того или иного способа в каждом отдельном случае зависит от конкретных условий обстановки, особенностей организации управления, рельефа местности, важности данной связи, потребности в обмене, наличия средств и других факторов.

Направление радиорелейной связи – способ организации связи между двумя пунктами управления (командирами, штабами) (Рис. 11.)

Этот способ обеспечивает наибольшую надежность работы направления связи и большую его пропускную способность, но по сравнению с другими способами обычно требует повышенного расхода частот и радиорелейных станций при штабе, организующем связь. Кроме того, при организации связи по направлениям возникают трудности в размещении большого количества радиорелейных станций без взаимных помех на узлах связи старшего штаба.

Сеть радиорелейной связи – способ организации связи, при котором связь старшего пункта управления (командира, штаба) с несколькими подчиненными пунктами управления (командирами, штабами) осуществляется с помощью одного радиорелейного полукомплекта (Рис.12.).

Рис. 12. Сеть радиорелейной связи.

Достоинством данного способа организации радиорелейной связи является оперативность установления связи. Основной недостаток – это обеспечение связи на коротких расстояниях, так как работа на ненаправленную антенну приводит к ухудшению связи из-за худшего коэффициента усиления антенны по сравнению с направленной.

Ось радиорелейной связи – способ организации радиорелейной связи, при котором связь старшего пункта управления (командира, штаба) с несколькими подчиненными пунктами управления (командирами, штабами) осуществляется по одной радиорелейной линии, развернутой в направлении перемещения своего пункта управления или одного из пунктов управления подчиненных штабов (Рис 13.).

Рис13. Ось радиорелейной связи.

Как показано на рисунке, связь пункта управления старшего штаба с пунктами управления подчиненных осуществляется по оси связи, построенной между тремя опорными узлами связи, и линиям связи привязки узлов связи пунктов управления к опорным узлами связи. На опорных узлах связи производится перераспределение (коммутация) каналов связи по направлениям связи.

Достоинствами данного способа по сравнению с направлением является: уменьшение количества радиорелейных станций на узлах связи пунктов управления старшего штаба. Это создает возможность назначения частот этим станциям для работы без взаимных помех; возможность осуществления маневра каналами, что обеспечивает более эффективное их использование. Вместе с тем обеспечивается сокращение времени для выбора и расчета трасс; более простая организация управления радиорелейной связи; задействуется меньшее количество личного состава, необходимого для охраны и обороны промежуточных станций; облегчается управление радиорелейной связью.

Недостатками этого способа являются зависимость исправности работы всех радиорелейных линий от исправной работы осевой линии и необходимость в кроссовой коммутации каналов на опорных узлах связи.

2.3. Способы организации связи спутниковыми средствами

В настоящее время имеет место устойчивая тенденция повышения роли спутниковой связи в системах военной связи. В современных локальных войнах, вооруженных конфликтах, миротворческих и специальных операциях спутниковые средства связи могут применятся в звене от Пентагона до мотострелкового батальона включительно.

Так же, как и в радиосвязи, известно два способа организации спутниковой связи – по направлению и сети.

Направление спутниковой связи – это способ организации связи между двумя станциями спутниковой связи, одна из которых является главной (Рис.14).

Данный способ организации спутниковой связи используется на практике для организации тех направлений связи, в которых необходимо передавать значительные потоки информации, в особенности документального характера.

Сеть спутниковой связи – это способ организации спутниковой связи между тремя и более спутниковыми станциями (Рис. 15.).

Данный способ организации спутниковой связи используется в интересах командной связи, когда необходимо передавать короткие распоряжения сразу нескольким корреспондентам.

Рис. 15. Сеть спутниковой связи.

Для каждой станции спутниковой связи, работающей в сети или направлении, определяется ресурс пропускной способности (скорость передачи и приема информации на направлении станция – ретранслятор) и режим работы в стволе ретранслятора.

В соответствии с этим для современного поколения спутниковых средств можно выделить следующие способы построения сетей спутниковой связи: радиальная сеть спутниковой связи; узловая сеть спутниковой связи; сеть радио АТС спутниковой связи.

Рассмотрим организацию этих сетей.

Радиальная сеть спутниковой связи – это сеть, в которой организуются закрепленные направления от одной главной (центральной) к нескольким подчиненным (оконечным) станциям.

Радиальное направление связи – это направление связи, организованное между двумя станциями спутниковой связи, одна из которых является главной. Как правило, радиальное направление организуется в многоканальном режиме.

Узловая сеть спутниковой связи – это сеть, в которой организуется связь главной (узловой) станции с подчиненными оконечными станциями и оконечных станций между собой как на закрепленных направлениях связи, так и на направлениях в режиме радио АТС.

Сеть радио АТС спутниковой связи – это сеть, в которой информационное направления организуются между абонентами на время передачи информации.

2.4. Способы организации связи проводными средствами

Проводная связь в зависимости от условий обстановки и наличия сил и средств может быть организована по направлениям или по оси.

Направление проводной связи – способ организации связи между двумя пунктами управления (командирами, штабами) (Рис.16.).

Ось проводной связи – способ организации связи, при котором связь старшего пункта управления (командира, штаба) с несколькими подчиненными пунктами управления (командирами, штабами) осуществляется по одной проводной линии, проложенной в направлении перемещения своего пункта управления или одного из пунктов управления подчиненных соединений (частей) (Рис. 17.).

Рис. 17. Ось проводной связи.

На рисунке приведен вариант структуры оси проводной связи. Ось проводной связи развертывается в составе опорных узлов связи и многоканальных линий между ними. Многоканальные линии образуются путем уплотнения кабеля дальней связи П-296 аппаратурой каналообразования П-302.

Проводная связь, организованная по направлениям, по сравнению с осью проводной связи обладает рядом достоинств: большой устойчивостью и пропускной способностью кабельных линий связи.Однако имеются и недостатки: повышенный расход сил и средств; отсутствие маневра каналами связи между направлениями.

Достоинствами оси проводной связи являются:

Значительная экономия в силах и средствах связи;

Быстрое установление связи; маневр каналами.

К недостаткам этого способа можно отнести:

Зависимость связи на отдельных направлениях от исправного функционирования осевой линии;

Зависимость пропускной способности направлений связи от канальной емкости осевой линии.

При прокладке линии связи, для защиты их от повреждений на практике используются складки местности, траншеи, ходы сообщений, а на подходах к узлам связи и при пересечениях с маршрутами движения транспорта и танков линии зарываются в землю или укладываются в ровики. Все это обеспечивает их защиту от повреждений и преднамеренного воздействия противника.

2.5. Способы организации связи подвижными средствами

Фельдъегерско-почтовая связь обеспечивает доставку штабам соединений, частей и подразделений практически неограниченного количества подлинных боевых документов – приказов, распоряжений, донесений и других секретных и служебных документов, а также постоянное общение личного состава между собой и с населением страны путем доставки (пересылки) почтовых отправлений.