Байкальская рифтовая зона. Системы рифтовых зон Рифтовая зона

Рифты (Байкальский рифт)

Рифты как глобальные геотектонические элементы - это характерная структура растяжения земной коры (по Артемьеву, Артюшкову, 1968; Ушакову и др., 1972). Под понятие рифтов подходят также узкие формы рельефа- борозды (“грабены”), еще не скомпенсированные осадками и отложениями; крупные и широкие впадины с достаточно взаимоудаленными бортами; куполовидные, или протянувшиеся в виде хребтов, системы поднятий, осложненные осевым грабеном (например, рифты в центральных частях океанов и в Восточной Африке). Считается, что все это есть лишь различные временные стадии формирования рифтовых структур, которые обнаружены в настоящее время в океанах и на континентах. Возраст определяется по отложениям и осадкам.

Первое место среди планетарных рифтовых систем занимает образовавшаяся в течение кайнозоя и развивающаяся по настоящее время Мировая система рифтов (МСР), обнаруженная в 1957 году, которая протягивается на длину свыше 60 тыс. км под водами Мирового океана, и заходящая рядом своих ответвлений также на континент. МСР представляют собой широкие (до тысячи километров и более) поднятия, возвышающиеся над дном на 3,5 - 4 километра и протягивающиеся на тысячи километров. К осевым частям хребтов приурочены активные рифтовые зоны, состоящие из системы узких грабенов (рифтовых ущелий типа Байкала), обрамленных рифтовыми горными грядами типа Байкальского, Баргузинского и других хребтов, окружающих Байкал.

К другим рифтовым (планетарного масштаба) относятся рифты, приуроченные к континентам (кроме оговоренных выше) - например, Рейнский грабен (длина около 600 км) или рассматриваемый в работе регион - Байкальская рифтовая зона (длина более 2,5 тыс км). Современные рифтовые зоны континентов имеют много общего с рифтами срединноокеанических хребтов, принадлежащих МСР. Их возникновение также связано с процессами подъема глубинного вещества, сводового поднятия, горизонтального растяжения земной коры под его напором, утонением коры и подъемом поверхности Мохоровича. Континентальные рифтовые системы (КСР) также образуют ветвящиеся в плане протяженные системы (подобно МСР), но гораздо менее выраженные в рельефе, поэтому некоторые их звенья кажутся изолированными.

На первый взгляд трудно назвать аналогом Байкала рифтовое ущелье, погребенное под толщей воды в 3 - 3,5 километра. Но происхождение Байкальской и океанических рифтовых зон одинаково по своей сути.

Родным "братом" Байкала называют расположенное в Монголии озеро Хубсугул, вытянутое в виде серпа на 130 километров. Максимальная его глубина достигает 238 метров. Хубсугульская и Байкальская впадины входят в Байкальскую рифтовую зону. В Хубсугул, как и в Байкал, впадает много (около 70) рек, а вытекает тоже единственная - Эгингол.

Кстати, Хубсугул через реки Эгингол и Селенгу связан с Байкалом. Хубсугул в 12 раз по площади, почти в 5 раз по длине и в 7 раз по глубине меньше Байкала.

Еще один явный аналог находится в Восточной Африке, а точнее в Восточно-Африканской рифтовой зоне, в пределах которой расположены озера Ньяса, Танганьика, Киву, Мобуту-Сесе-Секо (бывшее озеро Альберт), Иди-Амин-Дада (бывшее озеро Эдуард) и другие, более мелкие.

Первые два озера справедливо называют "сестрами" Байкала. Параметры их удивительно схожи. Лишь несколько более теплый климат и тропическая флора отличают их от Байкала.

Озеро Танганьика расположено в Заире, Танзании, Замбии и Бурунди на высоте 773 метра (почти на 320 метров выше Байкала). Длина его 650 километров. Площадь почти 34 тысячи квадратных километра, против 31,5 тысячи км у Байкала. Лишь по глубине Байкал на 150 метров превосходит озеро Танганьика (1620 и 1470 м).

Мало чем уступает Байкалу озеро Ньяса, расположенное в Малави, Мозамбике и Танзании. Площадь его 30,8 тысячи квадратных километра, а глубина - до 706 метров.

Благодаря тому, что эти озера находятся в тропиках, температура воды не опускается ниже 20-22 градусов. Фауна озер Танганьика и Ньяса почти на 70 процентов эндемична. Причем, как и в Байкале, многие виды похожи на обитателей морских глубин.

Обычно ширина континентальных рифтов составляет около 45-50 км, при вертикальной амплитуде погружения фундамента рифта (грабена) от 1 до 7 км. Обычно опускание дна рифтовых прогибов в значительной степени компенсировано процессами осадконакопления, однако значительная их часть представлена депрессиями, занятыми водами морей, озер и долинами рек.

Большинство КСР имеют кайнозойский возраст образования. Байкальский рифт образовался в конце палеогена.

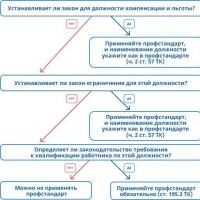

В поперечном сечении рифтовая зона представляет собой систему ступенчато погружающихся к осевой части скошенных под различными углами блоков (см. рис). Поверхности раздела обычно являются крутопадающими сбросами.

Земная кора континентальных рифтов характеризуется заметным утонением до 20-30км, подъемом поверхности Мохоровича и увеличением мощности осадочного слоя, поэтому в разрезе земная кора имеет форму двояковыгнутой линзы.

Методами глубинного сейсмического зондирования было установлено наличие под Рейнским, Байкальским и Кенийским рифтами разуплотненных пород мантии.

Континентальные рифты также выделяет наличие повышенного теплового потока и отрицательных аномалий магнитного поля.

Характер смещений в очагах землетрясений свидетельствует о горизонтальном растяжении земной коры. Для Рейнского грабена это составляет около 5 км, для Байкальского же - на порядок выше.

Наиболее существенным различием между современными океанскими зонами рифтов (ОЗР) и континентальными зонами рифтов (КЗР) при наличии многих черт сходства между ними является то, что относительно более толстая и прочная континентальная кора, хотя и утоняется при растяжке (и кое-где разрывается), давая выход базальтовому вулканизму, все же сохраняет свою целостность. В отличие от разверзающихся недр ОСР, из которых на поверхность твердой коры поступают породы верхних слоев мантии, или, по крайней мере, расплавленная смесь этих пород с породами разрушений и ассимилирований старой коры, в КЗР не происходит новообразований земной коры. Быть может, это означает, что современные КЗР есть лишь первая стадия образования МСР и что в эпоху рождения, например, Атлантического океана дело также начиналось с образования в теле Лавразии звеньев КЗР, подобных на более ранней стадии Байкальской зоне, а затем (на последующей временной стадии) Восточно-Африканскому рифту. Таким образом, с некоторой оговоркой Байкал можно называть зародышем будущего океана. По теории рифта на земном шаре существовали и более молодые аналоги Байкала. Считается, что один из них расположен на месте нынешнего Красного моря, вдоль которого проходит Красноморская рифтовая зона. В геологическом масштабе времени относительно недавно на месте Красного моря существовал обширный пресноводный глубоководный бассейн, сопоставимый по площади, а то и в несколько раз превосходящий Байкал. В этом случае сработал как бы противоположный вариант.

Две соседние литосферные плиты Африканская и Индийская, сопряженные по зоне Красноморского рифта, начали медленно, со скоростью один-два сантиметра в год, удаляться друг от друга. Из-за этого расширения и площадь озерного бассейна увеличивалась, так как все новые участки суши уходили под воду. И вот однажды на месте нынешнего Баб-эль-Мандебского пролива последний участок суши, отделяющий палеоозеро от Индийского океана, ушел под воду. Океан через Аденский залив хлынул в палеоозеро.

Было это около девяти миллионов лет назад. Произошло смешение океанических и озерных вод и довольно быстрое осолонение последних. Это вызвало массовую гибель пресноводной озерной фауны и замену ее морской. Ныне Красное море имеет площадь 450 тысяч квадратных километров, а глубина его немногим превышает три километра. На земном шаре это одно из самых соленых морей (20-40 процентов). В пределах Байкальской рифтовой зоны, кроме самого Байкала, существует ряд крупных сухопутных впадин, выполненных четвертичными озерно-речными отложениями. В их числе Тункинская, Баргузинская, Нижнеи Верхне-Ангарские, Муйская, Чарская...

Одна из этих впадин - Муйская, или Муйско-Куандинская, - расположена на территории Бурятии и Читинской области. Вдоль ее бортов на высоте 850-860 метров над уровнем моря (на 300-350 метров выше поймы рек Муя и Витим), участками прослеживается четкая линия. На этой высоте к склонам гор иногда прислонены террасовидные уступы, сложенные хорошо окатанными озерными гравийно-галечными и песчаными отложениями. Уровень озера испытывал периодические колебания. Иногда вода поднималась до высоты 1000-1100 метров над уровнем моря и, возможно, еще выше. В этом случае озеро вытягивалось на 260-265 километров при ширине до 50-55 километров. Глубина озера достигала, а, возможно, и превышала 500-1000 метров.

Сегодня Муйская впадина отделена невысокими перемычками от Чарской и Верхне-Токкской впадин. Временами вода, по-видимому, покрывала эти перемычки, и тогда возникал обширный водный бассейн, вытянутый в длину более чем на 500 километров. Со временем река Витим проложила себе новое русло через Южно - и Северо-Муйский хребты и палеоозеро было осушено. На его месте остались песчаные, а близ склонов гор - гравийно-галечные и валунно-галечные отложения, ныне перемываемые водами рек Муя, Витим и их притоками.

Таким образом, значительный отрезок Байкало-Амурской магистрали проложен по дну бывших крупных озер - древних аналогов Байкала. А существовали эти озера относительно недавно - несколько десятков тысяч лет назад.

В изучении рифтовых структур многое еще не выяснено и не изучено. Является ли рифтообразование процессом, присущим только мезокайнозойским эрам? Возник ли этот процесс лишь в последующие 100-150 млн. лет жизни Земли, или на его долю следует отнести преобразование ее лика и в более ранние эпохи? На эти вопросы еще не даны ясные ответы.

Вообще, даже такие геообъекты, как Днепровско-Донецкая впадина, центральная часть Московской синеклизы считаются древними рифтовыми зонами (Гордасников, Троцкий, 1966) etc.

Процессы рифтообразования следует рассматривать как одну из характерных черт развития земной коры, имевшей место в течение всей истории ее жизни. Они обусловлены горизонтальным растяжением земной коры, приводящей к вертикальному опусканию. Блоков земной коры и поднятию на дневную поверхность вещества мантии.

В развитии рифтовых зон имеет место определенная стадийность. На первой стадии вследствие подтекания разуплотенного вещества мантии в земной коре образуется куполообразное или линейно-протяженное поднятие, затем за счет растяжения идет формирование грабеновых прогибов в наиболее приподнятых их частях. На последующих стадиях рифтовые зоны могут служить осевыми частями более крупных опусканий, или, в случае смены растяжения сжатием, перерождаются в складчатые приподнятые сооружения геосинклинального типа.

Распространение рифтовых зон не имеет строго линейного характера. Отдельные их части (элементы) взаимно смещаются в поперечном направлении по трансформным разломам.

Изучение современных и древних рифтовых зон в океане и на континентах позволит получить ясное представление о строении и геологической истории этих крупных геологических планетарных структур, а также о нефтегазоносности многокилометровых осадочных пород, заполняющих многие рифтовые впадины. Озеро Байкал как относительно молодая рифтовая зона при ее дальнейшем изучении способна предоставить еще более обширный материал для более глубокого понимания сущности геологических, магматических процессов в области рифтовых зон.

Рифтогенез (рифтинг) – геотектонические процессы, приводящие к образованию рифтов (rift – расселина, ущелье). Это могут быть: 1 – дифференциальные движения блоков – во время поднятия краевых частей крупных глыб вдоль древних разломов возникают блоки, отстающие в своём движении от этих глыб и создающие зоны рифтов; 2 – зоны растяжения, возникающие при горизонтальном разнонаправленном перемещении глыб; 3 – зоны растяжения и проседания над крупными аркогенными (воздымающимися) структурами; 4 – зоны растяжения, образующиеся на начальных стадиях раскола литосферных плит на континентальной (контролируются сбросами) или океанской коре (контролируются раздвигами) над восходящими плюмами.

Все варианты механизма континентального рифтогенеза предусматривают локальное утонение коры под действием растягивающих напряжений с проявлением: системы нормальных и пологих симметричных и ассиметричных (по отношению к осевой части структуры) сбросов; системы грабенов над вершиной крупного свода (мантийного диапира или аркогена); сопутствующего интенсивного магматизма (рис. 7.18). Океанский рифтогенез с позиций тектоники литосферных плит называется еще спредингом. Основу его составляет раздвиг посредством магматического расклинивания, которое может развиваться как продолжение континентального рифтогенеза. Вместе с тем современные рифтовые зоны Тихого и Индийского океана закладывались на океанской литосфере в связи с перестройкой движения плит и отмирания более ранних рифтовых зон.

Рифтогенная структура (рифт) (от англ. rift – расселина, ущелье) – линейно вытянутая на несколько сот км (нередко >1000км) щелевидная или ровообразная структура глубинного происхождения. Ширина Р.с. от 5 км до 400 км. Выделяются Р.с. – внутриконтинентальные (Восточно-Африканский, Байкальский и др.), межконтинентальные (Красноморский и др.) и внутриокеанские или срединноокеанические (Атлантический, Тихоокеанский и др.). Для них характерны условия растяжения (раздвигания), интенсивный магматизм (интрузивный и эффузивный) и «подавленный» седиментогенез.

Внутриконтинентальные рифты представляют собой систему грабенов, ограниченных нормальными сбросами. Дно грабенов занято озёрами или заполняется грубообломочными осадками. Магматические проявления известны как внутри, так и за пределами грабенов (в бортах). Это щелочные и щелочно-оливиновые базальты (с мантийными метками), платобазальты (похожие на траппы), карбонатиты, вулканиты кислого состава и др. Срединноокеанические рифты приурочены к срединноокеаническим хребтам (СОХ) и образуют единую мировую систему протяженностью около 80 тысяч км. Они обладают сильно расчлененным рельефом с относительным превышением до 2 км. В них образуется незначительное количество глубоководных осадков, подушечные лавы базальтов и рои даек.

В пределах Кольского региона к внутриконтинентальным палеорифтогенным структурам раннепротерозойского возраста отнесена Печенга-Имандра-Варзугская структура. Ряд исследователей считают, что она переживала в людиковии океаническую стадию (т.е. развивалась как срединноокеанический рифт).

Байкальская рифтовая зона - дивергентная граница, расположенная в районе озера и Восточных Саян. Её центральная часть располагается под озером. Здесь происходит расхождение земной коры. На западе рифта расположена Евразийская плита, а с востока его ограничивает Амурская плита, движущаяся от рифта в сторону Японии со скоростью около 4 мм в год.

Общие сведения

Как и в других дивергентных зонах, земная кора Байкальского рифта утончается и магма очень близко подходит к поверхности земли. Горячие источники присутствуют как на дне озера, так и на поверхности. Однако признаков вулканической активности в непосредственной близости от береговой линии озера не обнаружено. В относительно недавнее время вулканизм проявлялся неподалёку от озера и вероятно связан с рифтовой зоной. Это вулканические зоны плато Удокан, расположенного примерно в 400 км к северо-востоку от верхнего края озера, плато Ока с вулканами Кропоткина и Перетолчина к северо-западу от южной оконечности , плоскогорье в 200 км к востоку от рифта и Тункинская котловина, расположенная между озёрами и , являющаяся не затопленной частью рифта. В юго-западной части Байкальского рифта, на территории Монголии, находится озеро Хубсугул.

Одни исследователи объясняют образование Байкальского рифта по механизму трансформного разлома, другие предполагают наличие под Байкалом мантийного плюма, третьи объясняют образование впадины пассивным рифтингом в результате коллизии Евразийской плиты и Индостана. Есть предположения о том, что проседание впадины связано с образованием вакуумных очагов вследствие излияния базальтов на поверхность (четвертичный период). Байкальский рифт активен. В его окрестностях постоянно происходят землетрясения.

Наряду с Восточно-Африканским рифтом, Байкальский - ещё один пример дивергентной границы, расположенной внутри континентальной коры.

Приложение. Байкальский рифт

Первые геологические описания Байкала были проведены еще в ХVIII веке. Так, в 1772 году российский академик, немец по происхождению, писал:

«Байкал кажется свидетелем большой катастрофы; он местами неизмеримо глубок, имеет несколько утесов, подобных столбам, как вымурованным из глубины. Но в горах не находят, кроме несчастных и слабых землетрясений никаких других разрушений… ни разломов, ни следов вулканов, лав» .

Разломы и вулканы были обнаружены позднее, в следующем столетии (их детальное изучение позволило отнести Байкал к рифтовым структурам). Однако всерьез рифтовой тематикой заинтересовались только в середине ХХ века. Значительный вклад в изучение Байкальского рифта внесли сотрудники Института земной коры СО РАН, образовавшие научную школу по изучению континентального рифтогенеза.

Причины рифтогенеза: гипотезы

В начале 1970-х годов широко развернулась дискуссия о причинах рифтогенеза. Этот спор коснулся и Байкальского рифта. Известные исследователи, американец Питер Молнар и француз Пол Таппонье, обратили внимание на связь столкновения Азиатской и Индийской плит с деформацией во внутренней части Азии. Они предположили, что этот механизм мог привести к «пассивному» растяжению в зоне Байкальского рифта. Такая точка зрения получила большую популярность за рубежом. Вера Александровна Рогожина и Владимир Михайлович Кожевников из Института земной коры по сейсмическим данным зафиксировали под Байкальским рифтом аномальное разуплотнение на подлитосферных глубинах, в так называемой верхней мантии Земли. Поэтому, российская сторона отстаивала точку зрения о главенствующей роли глубинных термальных процессов – то есть «активном» рифтогенезе. Эта многолетняя проблема о «пассивном» и «активном» механизме растяжения Байкальского рифта по-прежнему остается актуальной. Хотя в последнее время все больше и больше исследователей приходят к мысли об одновременном действии обоих механизмов. Автором не навязывается какое-либо определенное мнение о механизмах образования Байкальского рифта. Вместо этого приводятся новые, и на мой субъективный взгляд, наиболее важные данные о тектонике, вулканизме, осадконакоплении и глубинном строении. Интерпретация этих данных зачастую остается неоднозначной.

Структура байкальского рифта

Байкальская рифтовая система расположена во внутренней части континента и отделяет северную стабильную часть Евразиатской плиты от другого крупного стабильного блока, называемого Амурской микроплитой. Рифтовая система состоит из серии впадин (крупнейшая из них - Байкальская) и разделяющих их поднятий, протягивающихся более чем на 1500 км, также включает в себя поля познекайнозойского вулканизма, расположенные на некотором удалении от впадин и их горного обрамления.

Байкальская котловина состоит из двух самостоятельных впадин – Южнобайкальской и северобайкальской, отделенных друг от друга Академическим подводным хребтом.

Научная школа по изучению континентального рифтогенеза в Институте земной коры СО РАН (г. Иркутск)

Основателями научной школы стали геологи и , а также геофизик Андрей Алексеевич Тресков. Ими были заложены основы систематического изучения Байкальского рифта. В своей автобиографии (апрель, 1984) Н.А. Флоренсов писал:

"В моей докторской диссертации оказались смешанными элементы угольной геологии, молодого вулканизма, главное же – элементы позднемезозойской и кайнозойской тектоники Прибайкалья и Забайкалья. Ранее…, я искал здесь отличия от типичных африканских рифтов, но затем оказалось, что между теми и другими имеется явное сходство. К счастью, моя ошибка оказалась просто при мне, а сводка, данная в диссертации и затем в монографии,… послужила отправной точкой для широких и многолетних исследований чуть ли не всего нашего института по рифтовой тематике… "

После ухода Николая Александровича эстафету перенял его ближайший соратник и ученик, академик .

Николай Александрович Флоренсов был основателем (до 1962 г. - Институт геологии Восточно-Сибирского филиала Академии наук СССР) и его первым директором. В период руководства Николая Алексеевича Логачева (1976 – 1998 гг.) рифтовая тематика принесла Институту широкую, в том числе и международную, известность. Исследования в этом направлении и поныне ведутся их учениками и коллегами.

Возраст осадочных толщ

Количество рыхлых осадков в Байкальской котловине оценивается в 75 тыс. км 2 , что составляет примерно 70% осадочных отложений впадин всей рифтовой системы (Логачев, 2003). Южнобайкальская впадина считается наиболее древней. В 1970-х Николай Алексеевич Логачев и Николай Александрович Флоренсов предположили, что ее образование началось в позднем эоцене – раннем олигоцене, примерно 30-35 млн. лет назад. С тех пор традиционно это значение фигурирует в большинстве публикаций о Байкальском рифте. В последние годы Николай Алексеевич Логачев отмечал, что на самом деле впадина может быть гораздо древнее.

Определение времени начала впадинообразования затруднено. Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, нужно добраться до пород, погребенных под многокилометровой осадочной толщей. В рамках международного проекта «Байкал-бурение» в байкальских осадках было пробурено несколько скважин в зимние периоды 1996 – 1998 гг. с вмороженных в лед барж. Наиболее длинная возрастная летопись была получена при бурении осадков на Академическом хребте, поскольку этот участок дна Байкала удален от всех береговых источников сноса вещества и поэтому характеризуется наименьшей скоростью осадконакопления. Было определено, что возраст осадков в основании выбуренного осадочного керна длиной 585 м составляет примерно 8,3 млн лет (Хориучи и др., 2004). Это минимальный доказанный возраст озера Байкал. Согласно последним данным скорость осадконакопления в последние 4,5 млн лет на Академическом хребте составляла в среднем около 0,04 мм в год, тогда как раньше она была в среднем около 0,1 мм в год (там же). То есть скорость осадконакопления уменьшилась более чем в два раза! Это неожиданный результат, так как традиционно по данным изучения изменчивости осадочного разреза суходольных впадин Байкальского рифта выделялись стадии «медленного» олигоцен-миоценового и «быстрого» плиоцен-четвертичного рифтогенеза.

Иными словами, зафиксированная смена скорости осадконакопления является прямо противоположной ожидаемой. Единственным объяснением этого факта, на мой взгляд, может быть существенное воздымание Академического подводного хребта на рубеж 5-4 млн лет назад, что привело к его изоляции от терригенного материала, привносимого, главным образом, реками Селенга, Баргузин и Верхняя Ангара.

Современное перемещение блоков

Скорость расширения Байкальской котловины оставалась до недавнего времени предметом серьезного спора. Вопрос оказался решенным благодаря использованию спутниковых систем навигации – GPS. По десятилетним наблюдениям с помощью постоянных и временных GPS пунктов удалось узнать, что скорость раздвижения стабильных блоков Сибирской платформы и Амурской микроплиты составляет 4 мм в год. При этом все деформации локализуются вдоль осевой части Байкальского рифта.

Глубинное строение

Важную роль в понимании рифтогенеза играют исследования, позволяющие «увидеть» современную глубинную структуру коры и мантии. По данным сейсмической томографии, осуществленной в ходе российско-американского эксперимента в 1992 году, был построен скоростной разрез прохождения Р-волн (Мордвинова идр., 2003). Обнаружено, что одна низкоскоростная аномалия находится практически под Байкалом. Однако вторая располагается гораздо южнее, под территорией Монголии, там, где какое-либо растяжение коры отсутствует. Возникает резонный вопрос: что же вызывает понижение скоростей прохождения сейсмических волн в мантии – повышенная температура или особенности состава вещества? Обычно принимается первое объяснение .

Эволюция глубинного термального режима литосферы

Частичные выплавки из мантии щелочных базальтоидов по пути к поверхности иногда захватывают фрагменты окружающих пород. Находки таких пород, называемых ксенолитами, являются весьма ценными для познания вещественного состава и условий «жизни» земных глубин. В Байкальском рифте наибольший «урожай» мантийных ксенолитов был собран в восточной части Витимского вулканического поля Игорем Викторовичем Ащепковым и его коллегами из Объединенного института геологии, геофизики и минералогии СО РАН.

Оказалось, что мантийные ксенолиты из миоценовых лав Витимского поля указывают на большой диапазон давлений, а произошли они из больших глубин, из молодых четвертичных лав - меньшим диапазоном. Это указывает на большую толщину литосферы в миоцене под Витимским полем, в сравнении с четвертичным временем. По расчетам, утонение литосферы за 13 млн лет составило примерно 15 км. При этом граница между уровнями образования минералов-индикаторов, гранатов и шпинелей углубилась примерно на 8 км, что согласно экспериментальным данным указывает на повышение температуры.

Отметим еще одну интересную особенность. Несмотря на значительное утонение литосферы под Витимским полем, сколь либо существенного растяжения коры не происходило. Согласно данным бурения, заполненные осадками впадины под лавами не превышают в ширину первые десятки километров, а в глубину – первые сотни метров .

Вулканизм

При определении возраста вулканических пород Байкальского рифта была установлена сложная миграция вулканизма в Восточном Саяне и на Удоканском хребте. В обоих районах вулканизм со временем смещался по замысловатым траекториям с преобладающим западным трендом, т.е. практически в противоположную сторону от общего движения Евразиатской литосферной плиты. Это, вероятно, указывает на тектонический контроль подъема магм в области сочленения структур сжатия и растяжения, при этом общее смещение вулканизма в западном направлении согласуется с существованием в астеносфере относительно неподвижного горячего источника магм.

Для того, чтобы в мантии появился частичный расплав необходимо либо поднять ее температуру, либо снизить давление, или же насытить мантию летучими компонентами. При пассивном рифтогенезе со скоростью 5 мм в год, а также при такой толщине литосферы и коры, как в Байкальском рифте, давление в мантии никогда не снизится настолько, чтобы мантийные породы начали плавиться при отсутствии летучих компонентов. Однако если в мантии имеются легкоплавкие участки с водосодержащими минералами или карбонатами, то такие участки даже при незначительных перепадах температуры и давления будут переходить в расплав.

Характерно, что распределение вулканических полей не тяготеет ни к рифтовым впадинам, ни к гравитационным минимумам – областям потенциального повышения тепла. Особо показателен пример с вулканическим плато Дариганга в Монголии. По-видимому, это указывает на то, что плавление мантии Байкальского рифта и сопределенных территорий контролируется, в первую очередь, ее составом.

Для изучения состава плавящейся мантии изучаются изотопные отношения элементов. Отношение изотопов неодима и стронция, измеренные в лавах юго-западной части Байкальского рифта, в сопоставлении с составами лав хребта Хангай показали, что область плавления мантии можно разделить на три части (произвольно обозначенных как компоненты А, В и С). Компонент А относится к области подлитосферной мантии (астеносфере), а два других компонента характеризуют неоднородную литосферную мантию. Причем, компонент В может относиться к более глубоким частям гранат-содержащей мантии, а компонент С - к шпинель-содержащей мантии или области кора-мантийного перехода.

Существует две крайние модели растяжения литосферы во внутриконтинентальных областях, называемые моделями «активного» и «пассивного» рифтогенеза. Движущей силой «активного» рифтогенеза является источник тепла восходящего мантийного потока, обычно называемого плюмом. При этом допускается, что область зарождения таких плюмов может находиться на разделе верхней и нижней мантии на глубине 650 км или даже на границе с ядром на глубине 2700 км.

Основными характеристиками «активного» рифтогенеза считают формирование тектонических впадин на фоне крупного регионального поднятия, повышенный тепловой поток и широко распространенный вулканизм. Последний должен предшествовать и формированию регионального поднятия, и впадинообразованию. Преобладающий состав вулканических пород «активного» рифта должен проявляться на большой территории и не зависеть от состава и возраста литосферы.

В модели «пассивного» рифтогенеза основной причиной растяжения считают тектонические напряжения, возникающие на границах литосферных плит на значительном удалении от области растяжения. Фиксируемое воздымание подлитосферной мантии пассивно следует утонение литосферы. Характеристикой «пассивных» рифтов считают приуроченность всех рифтовых структур древним границам между литосферными блоками разного возраста и слабо проявленный вулканизм. При этом растяжение предшествует вулканизму, а вулканические породы отражают неоднородный состав литосферы.

Кореляция тектонических событий

Только лишь коровые напряжения от зоны Индо-Азиатской коллизии или местные источники тепла в мантии не могли привести образованию Байкальского рифта. В последние годы также стала обсуждаться идея о важной роли взаимодействия литосферных плит на восточной окраине Евразии.

Обращает на себя внимание, что эпизоды сжатия и растяжения в зонах столкновения Индо-Азиатских и Тихоокеано-Азиатских плит смещены относительно друг друга по времени. Если сжатие воздействовало на южную окраину Центральной Азии, то в это время на ее восточной окраине существовал режим растяжения. И, наоборот, существенного сжатия, возникавшего на восточной окраине, южная окраина испытывала эпизод релаксации.

Такая динамика сжатия и растяжения могла «раскачивать» внутренние части Центральной Азии, приводить к смещению блоков, что при их геометрии формировало зоны сжатия и растяжения на границах этих блоков. При таком механизме следует ожидать, что импульсы основных тектонических событий в Центральной Азии (например, импульсы вращения Амурской микроплиты) будут совпадать по времени со сменой тектонического режима на границах литосферных плит. К сожалению, датирование таких импульсов по-прежнему остается сложной задачей. Для Байкальского рифта периоды воздымания могут быть оценены по данным изучения положения датированных лав в рельефе . Всего было выявлено 4 таких эпизода: 21-19, 16-15, 5-4 и около 0,8 млн лет назад. Интересно, что смена скорости осадконакопления на подводном Академическом хребте, произошедшая 5-4 млн лет назад, совпала с одним из таких эпизодов воздымания. Как отмечалось раньше, это событие может маркировать начало стадии «быстрого» рифтогенеза. В это время во фронте Индо-Азиаиской коллизии существовал режим растяжения, а сжатие на восточной окраине Центральной Азии началось чуть раньше этого эпизода. Таким образом, стадия «быстрого» рифтогенеза не может быть генетически связана с удаленными тектоническими событиями во фронте Индо-Азиатской коллизии. Она связана либо с тектоническими событиями на восточной границе Азии, либо с термальным и/или химическим воздействием на литосферу за счет местных мантийных источников тепла.

Заключение

Так какой же все-таки Байкальский рифт - «активный» или «пассивный»?

Коровые деформации и растяжение, в основном, контролируются удаленными тектоническими событиями, происходящими на границах литосферных плит. Разогрев же, утонение и плавление литосферы осуществляются за счет глубинных источников тепла, или благодаря существованию в мантии легкоплавных областей. Это означает, что Байкальский рифт несет в себе черты как «активного», так и «пассивного» рифтогенеза. Пытаясь рассмотреть развитие Байкальского рифта исключительно с позиций изучения коровых деформаций или эволюции вулканизма, или глубинной геофизики, мы оказываемся в положении слепых мудрецов, изучающих слона на ощупь в известной притче. Только интеграция различных направлений исследований позволит нам дать ответ, какой из механизмов рифтогенеза преобладал, менялось ли их соотношение во времени, связаны ли процессы растяжения коры и магмообразования или это два независимых процесса. Необходимость объединения своих усилий сегодня осознается практически всеми исследователями, а это означает, что когда-нибудь, начиная статью о Байкальском рифте, можно будет сказать «мы знаем, как и почему он образовался».

Рис. 5.1. Глобальная система современных континентальных и океанских рифтов, главные зоны субдукции и коллизии, пассивные (внутриплитные) континентальные окраины.

Рифтовые зоны: Срединно-Атлантическая (СА), Американо-Антарктическая (Ам-А), Африкано-Антарктическая (Аф-А), Юго-Западная Индоокеанская (ЮЗИ), Аравийско-Индийская (А-И), Восточно-Африканская (ВА), Красноморская (Кр), Юго-Восточная Индоокеанская (ЮВИ), Австрало-Антарктическая (Ав-А), Южно-Тихоокеанская (ЮТ), Восточно-Тихоокеанская (ВТ), Западно-Чилийская (34), Галапагосская (Г), Калифорнийская (Кл), Рио-Гранде - Бассейнов и Хребтов (БХ), Горда-Хуан-де-Фука (ХФ), Нансена-Гаккеля (НГ, см. рис. 5.3), Момская (М), Байкальская (Б), Рейнская (Р). Зоны субдукции: 1 - Тонга-Кермадек; 2 - Новогебридская; 3 - Соломон; 4 - Новобританская; 5 - Зондская; 6 - Манильская; 7 - Филиппинская; 8 - Рюкю; 9 - Марианская; 10 - Идзу-Бонинская; 11 - Японская; 12 - Курило-Камчатская; 13 - Алеутская:, 14 - Каскадных гор; 15 - Центральноамериканская; 16 - Малых Антил; 17 - Андская; 18 - Южных Антил (Скотия); 19 - Эоловая (Калабрийская); 20 - Эгейская (Критская); 21 - Мекран.

а - океанские рифты (зоны спрединга) и трансформные разломы; б - континентальные рифты; в - зоны субдукции: островодужные и окраинно-материковые двойная линия); г - зоны коллизии; д - пассивные континентальные окраины; е - трансформные континентальные окраины (в том числе пассивные); ж - векторы относительных движений литосферных плит, по Дж. Минстеру, Т. Джордану (1978) и К. Чейзу (1978), с дополнениями; в зонах спрединга - до 15-18 см/год в каждую сторону, в зонах субдукции - до 12 см/год Рис. 5.2. Геометрическая правильность размещения глобальной системы современных рифтов относительно оси вращения Земли, по Е.Е. Милановскому, А.М. Никишину (1988):

Рис. 5.2. Геометрическая правильность размещения глобальной системы современных рифтов относительно оси вращения Земли, по Е.Е. Милановскому, А.М. Никишину (1988):

1 - кайнозойские оси рифтинга, главным образом активные; 2 - океанская литосфера кайнозойского возраста; 3 - то же, мезозойского возраста; 4 - области с континентальной литосферой; 5 - конвергентные границы

Рис. 5.3. Юго-восточное окончание океанской рифтовой зоны Нансена - Гаккеля и продолжающие ее сейсмически активные разломы, разделяющие Евразийскую и Северо-Американскую литосферные плиты. По Л.М. Парфенову и др. (1988). Внизу - фокальные механизмы сейсмических очагов на этой активной границе, по Д. Куку и др. (1986):

Рис. 5.3. Юго-восточное окончание океанской рифтовой зоны Нансена - Гаккеля и продолжающие ее сейсмически активные разломы, разделяющие Евразийскую и Северо-Американскую литосферные плиты. По Л.М. Парфенову и др. (1988). Внизу - фокальные механизмы сейсмических очагов на этой активной границе, по Д. Куку и др. (1986):

1 - зоны спрединга (НГ - зона Нансена-Гаккеля); 2 - глубоководные желоба (зоны субдукции); 3 - трансформные разломы; 4 - взбросы; 5 - сбросы и сдвиги; 6 - зоны рассеянного рифтинга; 7 - движение литосферных плит и микроплит; 8 - фокальные механизмы сейсмических очагов; 9 - суша в пределах Евразийской (а) и Северо-Американской (б) плит. Литосферные плиты и микроплиты: ЕА - Евразийская; СА - Северо-Американская; Т - Тихоокеанская; ЗБ - Забайкальская; Ам - Амурская; Ох - Охотоморская

Современная тектоническая активность распределена крайне неравномерно и сосредоточена главным образом на границах литосферных плит. Двум главным видам этих границ (см. гл. 3.1 соответствуют и главные геодинамические обстановки. На дивергентных границах развивается рифтогенез, которому посвящена настоящая глава, здесь же мы рассмотрим активность трансформных границ, поскольку они связаны в первую очередь с рифтовыми зонами океанов. Конвергентное взаимодействие литосферных плит выражается субдукцией, обдукцией и коллизией (см. гл. 6). Сведения о сравнительно слабых, но важных по своим геологическим последствиям внутриплитных тектонических процессах будут даны в главе 7.

Термином рифтовая долина (англ., rift - расщелина) Дж. Грегори в конце прошлого века обозначил ограниченные сбросами грабены Восточной Африки, образующиеся в условиях растяжения. Впоследствии Б. Уиллис противопоставил их рампам - грабенам, зажатым между встречными взбросами. Понятие, имевшее вначале главным образом структурное содержание, в дальнейшем, особенно в последние десятилетия, обогащалось представлениями о геологических условиях и вероятных глубинных механизмах формирования этих линейных зон растяжения, о характерных магматических и осадочных образованиях и, таким образом, наполнялось генетическим содержанием. Складывалось современное понимание рифтогенеза, которое четверть века назад вошло в концепцию тектоники плит как один из важнейших ее элементов. При этом оказалось, что большинство рифтовых зон (в новом, широком их понимании) находится в океанах, однако там рифты как структуры, контролируемые сбросами, имеют подчиненное значение, а главным способом реализации растягивающих напряжений служит раздвиг.

5.1. Глобальная система рифтовых зон

Большинство современных рифтовых зон связаны между собой, образуя глобальную систему, протянувшуюся через континенты и океаны (рис. 5.1). Осознание единства этой системы, охватившей весь земной шар, побудило исследователей искать планетарные по своему масштабу механизмы тектогенеза и способствовало рождению «новой глобальной тектоники», как в конце 60-х годов называли концепцию тектоники литосферных плит.

В системе рифтовых зон Земли большая ее часть (около 60 тыс. км) находится в океанах, где выражена срединно-океанскими хребтами (см. рис. 5.1), их перечень дается в гл. 10. Эти хребты продолжают один другой, а в нескольких местах связаны между собой «тройными сочленениями»: на соединениях Западно-Чилийского и Галапагосского хребтов с Восточно-Тихоокеанским, на юге Атлантического океана и в центральной части Индийского. Пересекая границу с пассивными континентальными окраинами, океанские рифты продолжаются континентальными. Такой переход прослежен к югу от тройного сочленения Аденского и Красноморского океанских рифтов с рифтом долины Афар: вдоль нее с севера на юг океанская кора выклинивается и начинается континентальная Восточно-Африканская зона. В Арктическом бассейне океанский хребет Гаккеля продолжается континентальными рифтами на шельфе моря Лаптевых, а затем сложной неотектонической зоной, включающей Момский рифт (см. рис. 5.3).

Там, где срединно-океанские хребты подходят к активной континентальной окраине, они могут поглощаться в зоне субдукции. Так, у Андской окраины заканчиваются Галапагосский и Западно-Чилийский хребты. Другие соотношения демонстрирует Восточно-Тихоокеанское поднятие, над продолжением которого на надвинутой Северо-Американской плите образовался континентальный рифт Рио-Гранде. Подобным образом океанские структуры Калифорнийского залива (представляющие собой, по-видимому, ответвление главной рифтовой зоны) продолжаются континентальной системой Бассейнов и Хребтов.

Отмирание рифтовых зон по простиранию носит характер постепенного затухания или бывает приурочено к трансформному разлому, как, например, на окончании хребтов Хуан-де-Фука и Американо-Антарктического. Для Красноморского рифта окончанием служит Левантийский сдвиг.

Охватывая почти всю планету, система рифтовых зон кайнозоя обнаруживает геометрическую правильность и определенным образом ориентирована относительно оси вращения геоида (рис. 5.2). Рифтовые зоны образуют почти полное кольцо вокруг Южного полюса на широтах 40-60° и отходят от этого кольца меридионально с интервалом около 90° тремя затухающими к северу поясами: Восточно-Тихоокеанским, Атлантическим и Индоокеанским. Как показали Е.Е. Милановский и А.М. Никишин (1988), может быть, с некоторой условностью намечен на соответствующем месте и четвертый, Западно-Тихоокеанский пояс, который прослеживается как совокупность задуговых проявлений рифтогенеза. Нормальное развитие рифтового пояса здесь было подавлено интенсивным западным смещением и субдукцией Тихоокеанской плиты.

Под всеми четырьмя поясами до глубин в первые сотни километров томография обнаруживает отрицательные аномалии скоростей и повышенное затухание сейсмических волн, что объясняют восходящим током разогретого вещества мантии (см. рис. 2.1). Правильность в размещении рифтовых зон сочетается с глобальной асимметрией как между полярными областями, так и относительно Тихоокеанского полушария.

Закономерна и ориентировка векторов растяжения в рифтовых зонах, преобладают близмеридиональные и близширотные. Последние максимальны в приэкваториальных областях, убывая вдоль хребтов как в северном, так и в южном направлении.

Вне глобальной системы находятся лишь немногие из крупных рифтов. Это система Западной Европы (включающая Рейнский грабен), а также системы Байкальская (рис. 5.3) и Фэнвей (Шаньси), приуроченные к разломам северо-восточного простирания, активность которых, как полагают, поддерживается коллизией континентальных плит Евразии и Индостана.

В последнее время установлена новая форма существования земной коры - системы рифтовых зон, развитых как в пределах океанической, так и материковой коры, а также в их переходных частях и занимающих лишь в пределах океанов площадь, равную континентам. Для рифтовых зон выявляются подчас сложные специфические взаимоотношения мантии и коры, которые нередко характеризуются отсутствием границы Мохо, а интерпретация их природы не вышла еще из области дискурсии, в том числе и в вопросе их типизации. Это. надо иметь в виду в отношении выделяемых типов рифтовых систем в соответствии с данными М. И. Кузьмина, рассчитавшего в 1982 г. для магматических пород этих систем естественные геохимические стандарты:

океанические рифтовые зоны, приуроченные к срединноокеаническим хребтам, образующим единую систему океанических поднятий протяженностью до 60 тыс. км с наличием в их пределах в большинстве случаев узких рифтовых долин глубиной 1-2 км (в Восточно-Тихоокеанском поднятии - центральное горстовое поднятие). Формируются основные породы из примитивной толеитовой магмы малых глубин генерации - 15-35 км;

континентальные рифтовые зоны представляют собой грабены, генетически связанные с разломами типа сбросов, будучи часто приуроченными к осевым частям крупных сводовых поднятий, мощность коры под которыми уменьшается до 30 км, а подстилающая мантия нередко разуплотнена. В рифтовых долинах появляются толеитовые базальты, а в удалении - породы щелочно-базальтовой и бимодальной серий, а также щелочно-ультра-основные породы с карбонатитами;

островные дуги, состоящие из четырех элементов: глубоководного желоба, осадочной террасы, вулканической дуги и окраинного моря. Мощность земной коры от 20 км и более, магматические камеры на глубине 50-60 км. Имеет место закономерная смена низкохромникелевых толеитовых серий на натровые известково-щелочные серии, а в самом тылу островных дуг проявляются вулканиты шошонитовых серий; активные континентальные окраины андийского типа, характеризующие «наползание» континентальной коры на океаническую, как и островные дуги, сопровождаются сейсмофокальной зоной Заварицкого - Беньофа, но с отсутствием окраинных морей и развитием вулканизма в пределах окраины континента при увеличении мощности земной поры до 60 км, а литосферы - до 200-300 км. Магматизм обусловлен как мантийными, так и коровыми источниками, начинаясь с формирования пород известково-щелочных (риолитовых) серий, сменяющихся на породы андезитовой формации - латитовая серия; 5) активные континентальные окраины калифорнийского типа в отличие от островных дуг и активных континентальных окраин андийского типа не сопровождаются глубоководным желобом, а характеризуются с нахождением зон сжатия и растяжения, возникших в результате надвига Североамериканского континента на всю систему срединноокеанического хребта. Поэтому происходит одновременное проявление магматизма, свойственного как рифтогенным структурам (океанического и континентального типов), так и зонам сжатия (глубинные сейсмофокальные зоны).

Рассчитанные М. И. Кузьминым петрогеохимические стандарты (типы) магматических пород, характерные для указанных зон, имеют большое научное значение, независимо от плейтектониче-ских взглядов их автора, в том числе и для типизации характера докембрийского магматизма. В. М. Кузьмин полагает, что особенности этих геохимических типов магматических пород определяются не возрастом, а геодинамическими условиями формирования, поэтому эти типы могут являться основой для реконструкции на месте подвижных поясов прошлых активных зон, сопоставимых с современными. Примером подобных реконструкций является отождествление мезозойского Монголо-Охотского пояса с рифтовой системой активных окраин калифорнийского типа. Этому представлению, отрицающему существование геосинклинальных систем по крайней мере в фанерозое и распространяющему закономерности рифтогениого породообразования на далекое прошлое Земли, противостоит представление, также основанное на исследовании геохимических закономерностей магматизма, о том, что островные дуги не указывают на наличие коры переходного типа, а тем более рифтогенных структур, а являются типичными молодыми геосинклиналями.